キャリアアップしたいと考える社内SEのなかには「社内SEとして、学習計画を立てなければと思っているが、なかなか取り組めない」といった悩みを抱えている人も多いでしょう。

社内SEは、自社システムに特化した業務を行います。例えば一人で情報システムを担う場合は、IT企画や予算管理、システムの運用保守やヘルプデスク業務など、多くの業務に携わるので日々のスキルアップが重要です。

そこで本記事では、社内SEの効果的な勉強方法と、その学習計画の立て方について解説します。社内SEに求められるスキルから詳しくご紹介するので、キャリアアップを目指している方は必見です。

社内SEのキャリアアップに求められる5つのスキル

社内SEのキャリアアップでは、幅広いIT知識に加えて技術力以外のスキルも求められます。企業によっては、技術力よりもコミュニケーション能力などほかのスキルが重視されることもあります。

ここでは、社内SEとして求められる主なスキルを5つご紹介します。

- プログラミング言語の習熟

- フレームワークやライブラリの理解

- データベース管理と最適化

- セキュリティ意識

- 問題解決能力とコミュニケーション

企業やポジションによって求められるスキルが異なりますが、これらのスキルを網羅しておくことで、部署内でのキャリアアップや転職時に大いに役立つでしょう。

プログラミング言語の習熟

引用:最も使っているプログラミング言語 | 日経クロステック

プログラミング言語の習熟は、社内SEのキャリアアップに欠かせません。

日経クロステックによるプログラミング言語利用実態調査2023では、1位がPythonでした。AI開発やデータ分析によく使われるプログラミング言語なので、企業ではPythonを利用している人が最も多いようです。2位はシステム開発の定番言語であるJava、3位はJavaScriptでした。

社内SEは、少なくとも1つ以上のプログラミング言語に深い理解をもつことが求められます。社内で採用されているプログラミング言語の文法や特性を理解し、効率的で読みやすいコードを書けることが重要です。すると、プロジェクトの開発速度が向上し、バグの少ないシステムを構築できます。

エージェント・Matsumoto

エージェント・Matsumoto社内SEだから開発経験は不要と思われがちですが、内製化を進めている企業では実装も重要な業務です。言語選定の背景を理解していると、設計や要件定義の場面でも説得力が増します。

フレームワークやライブラリの理解

フレームワークやライブラリを理解することも、社内SEのキャリアアップに重要です。

フレームワークは、アプリケーション開発に必要な機能を提供するツールです。フレームワークを活用することで、システム開発時間の短縮やミスの減少、コードの統一化が可能です。ライブラリは多くの社内サービスの複雑な処理をまとめるなど、社内SEがシステム開発に集中できる環境をつくるのに役立ちます。また、システムの開発工数を削減できるので、業務効率化の効果もあります。

社内SEは、使用するプログラミング言語に関するフレームワークやライブラリについて理解し、携わるプロジェクトに適したツールを選ぶことが重要です。適切なフレームワークとライブラリを選定し実装することで、ソフトウェアの品質向上にもつながります。

現場でよく聞くのは、属人化した古いシステムを改善したいという声。技術更新の判断ができる視点が、キャリアの差につながります。

データベース管理と最適化

社内SEのキャリアアップには、データベース管理と最適化のスキルも求められます。

たとえばデータベース管理システムは、データベースの整理や検索、更新や共有を効率化できるソフトウェアであり、データベース管理に欠かせないツールです。データベース管理システムはユーザーの代わりにデータベースを操作するので、手動でデータベース管理するよりも大幅に手間と時間を削減できます。

代表的なツールにはMySQLやPostgreSQLなどがあり、データベース操作を効率化するものやビッグデータの処理に向いているものがあります。それぞれのツールを比較し、自社の課題に合わせて最適なデータベース管理システムを導入しましょう。

自社に合わせたツールを導入することで、社内SEとしての評価も上がり、自身のキャリアアップにもつながります。

バックアップ設計やインデックスチューニングといったDB実務経験は、即戦力と見なされることが多いです。特にオンプレ→クラウド移行を進めている企業では、移行プロセスの経験が強みになります。

セキュリティ意識

引用:2023年度SECURITY ACTION宣言事業者における情報セキュリティ対策の実態調査 – IPA

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)による2023年度 SECURITY ACTION宣言事業者における情報セキュリティ対策の実態調査では、情報セキュリティ対策の問題点は、「情報セキュリティ対策の人員が不足している」が38.6%と最も高くなっています。次に「情報セキュリティ対策の知識をもった従業員がいない」が33.3%、「従業員の情報セキュリティに対する意識が低い」が31.9%という結果でした。

裏を返せば、企業はセキュリティの基本原則を理解し、データ保護やプライバシーの確保など、システム全体の安全性を考慮できる人材を求めているということになります。セキュリティに関する知識を体系的に習得することで、企業から求められる人材となれるでしょう。

セキュリティ対策の実務経験がある方は、企業側から非常に強く求められています。特に、ポリシー策定やルール整備、社内教育の経験などは評価されやすく、“現場を理解している人材”として信頼につながります。

問題解決能力とコミュニケーション

社内SEにとっての問題解決能力とは、単にシステムトラブルに対処する力だけではありません。たとえば、以下のような力が求められるでしょう。

「毎月の売上集計に時間がかかる」と現場から相談を受けたとき、

→ ヒアリングで業務フローを洗い出し、原因が手作業の多さにあると特定。

→ RPAで自動化し、月末処理を2時間から15分に短縮。

新しい人事システムを導入する際、部門ごとに使いたい機能がバラバラだったが、

→ 業務上の優先順位や運用ルールを整理し、仕様をすり合わせて設計に反映。

このように、課題の背景を正しく理解し、論理的に整理しながら改善に結びつける力が必要です。また、コミュニケーションスキルは、単なる「報連相」ではなく、部門間の橋渡しや調整力を含みます。

現場からの要望が「システムをもっと使いやすくしてほしい」と曖昧だった場合、

→ 業務のどこに課題を感じているかを引き出し、具体的な改善案としてUIのカスタマイズを提案。

インフラ保守の夜間作業を行う場合、

→ 関係部署にあらかじめ影響範囲と対応スケジュールを丁寧に説明し、了承を得ることでトラブルを未然に防ぐ。

社内SEは、技術的な正しさだけでなく、現場が納得して使える仕組みを一緒に作る姿勢が求められます。そのため、相手の業務理解や温度感に配慮しながら、必要な情報を適切に伝える力が、結果としてプロジェクト全体の成功や業務効率化につながっていきます。

社内SEにおすすめの勉強方法

ここでは、社内SEとしてスキルアップを目指す方に向けて、効果的な勉強方法をご紹介します。

企業によっては、自社でシステム開発・運用を行っているところもあれば、パートナー企業と連携しながらIT運用を進めているケースもあります。日々の業務が中心になりがちな環境でも、自分の意思で継続的に学び、知識を広げていくことが、社内SEとしての成長につながります。

オンラインコースの活用

社内SEは日中フル稼働していることが多いため、時間と場所を選ばず学べるオンラインコースは非常に有効です。たとえば次のようなニーズに応じた講座が人気です。

- 「社内サーバをAWSに移行予定」→ Udemy の「AWS認定 ソリューションアーキテクト講座」で基礎固め

- 「業務の自動化を求められている」→ Progate や ドットインストールでPython基礎から習得

- 「エラー対応の知識を強化したい」→ QiitaやZennで運用ノウハウを調べ、自分でも試す環境をつくる

実践のポイント

「学んだだけ」で終わらせず、社内のマニュアル作成やスクリプトの改善など、業務に即還元することで、社内評価と自信の両方につながります。

資格を取得する

社内SEの守備範囲は広く、求められる知識も分野ごとに異なります。自身の担当領域やキャリア方向に合わせて、以下のような資格を選ぶと効果的です。

【実務につながるおすすめ資格】

- AWS認定 ソリューションアーキテクト アソシエイト

→ 例:オンプレ環境からAWSへの移行に関わっている方 - Microsoft認定 AZ-104(Azure Administrator)

→ 例:Active DirectoryやMicrosoft 365を社内で管理している方 - CompTIA Security+

→ 例:ISMS運用、社内ポリシー策定、PCキッティングのセキュリティ指導に関わっている方

実務への活かし方

たとえば、Azure管理に関する資格を取得すれば、ログの分析やアクセス権限設定など、日常業務の裏付けとして説得力が増します。上司への改善提案にも具体性が出せるようになります。

勉強会に参加する

オンライン学習と資格取得は「個人戦」ですが、勉強会は「実戦かつチーム戦」の場です。

社内SEとしてキャリアアップを目指す際、技術スキルの向上や最新の業界トレンドを把握することは重要です。最近では、最新技術を学べる無料の勉強会が多く開催されており、そこで得られる情報は非常に価値があります。

【社内SEが勉強会に参加して得られること】

- 知識だけでなく「社内説得や実行計画」のノウハウが聞ける

- 他社の同じ悩み(例:パスワード運用、BYOD対応)にどう対応しているか知れる

- 講師や参加者から、自分では気づけない視点を得られる

connpassやDoorkeeperなどで「情シス」「社内SE」「インフラ」などのキーワードで検索し、自社課題に近いテーマを選ぶと実りが大きいです。

社内SEの効果的な勉強計画の立て方

社内SEの効果的な勉強計画は、キャリアアップを目指す方には不可欠です。社内SEとして多くの業務に対応するためには闇雲に勉強するのではなく、明確な目標設定と効率的な時間管理が重要です。

社内SEには日々の業務に追われている方もいるので、効率的に進められる勉強計画を立て、限られた時間で成果を最大化できる勉強方法を取り入れる必要があります。

ここでは、社内SEの効果的な勉強計画の立て方について解説します。具体的な流れは、以下の3ステップです。

- 明確な目標を設定する

- タイムマネジメントを意識する

- 成果を最大化する学習法を知る

これらのポイントを押さえることで、社内SEとして着実にスキルアップできるでしょう。

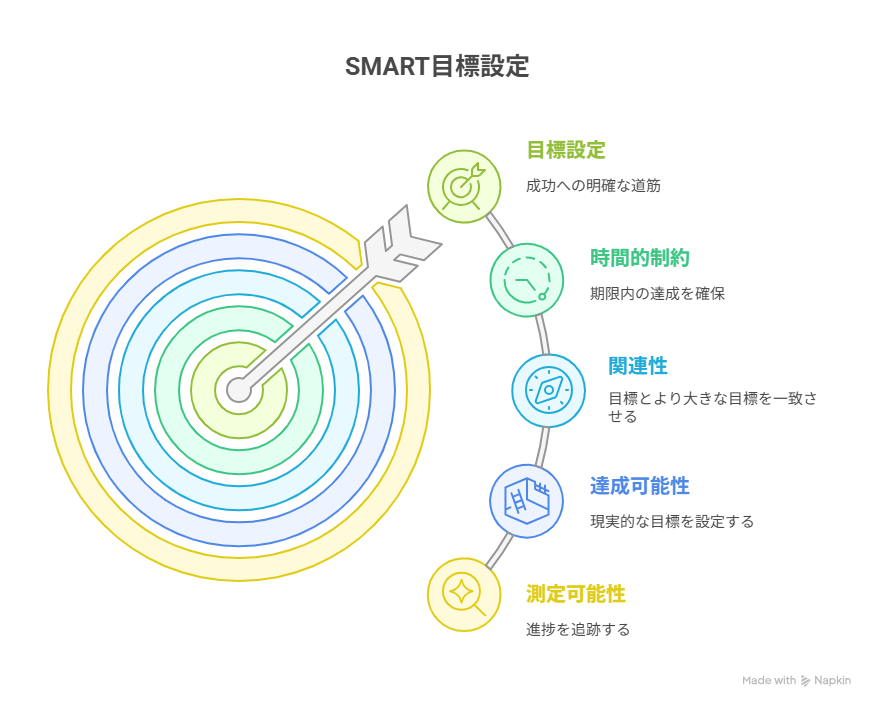

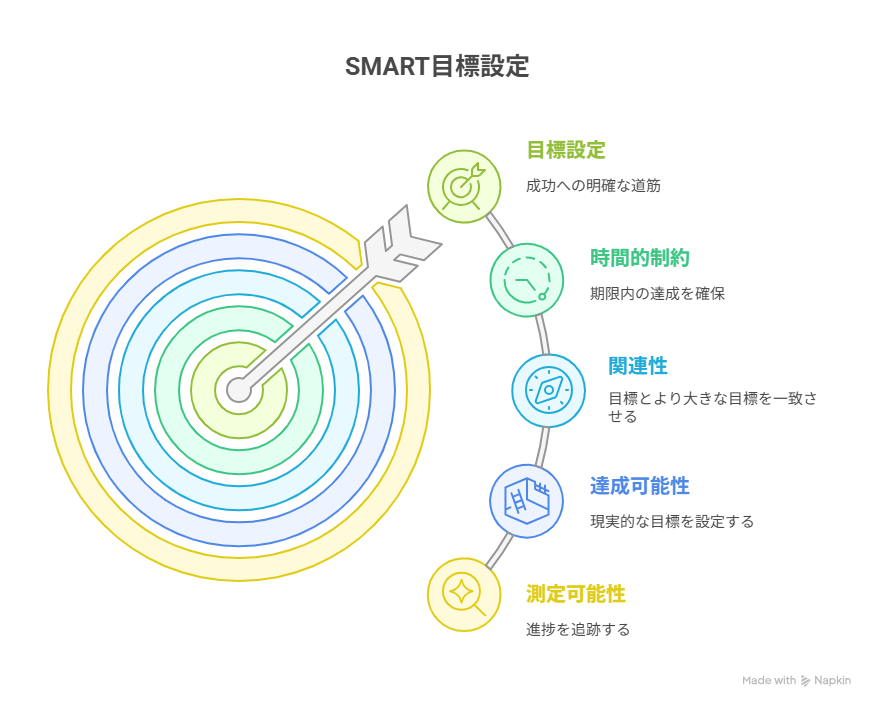

明確な目標を設定する

社内SEの効果的な勉強計画では、まず明確な目標を設定します。目標設定は漠然とした内容ではなく、具体的で達成可能な目標をもつことが重要です。

たとえば、「ITスキルを向上させる」という一般的な目標ではなく、「AWS認定ソリューションアーキテクトを取得する」という具体的な目標を設定することで、目標達成に向けた具体的な勉強計画を立てることができます。

SMART原則とは、達成しやすく具体的な目標を立てるための考え方です。

【SMART原則】

S(Specific:具体的)

何をするのか、誰が行うのかが明確になっている。

M(Measurable:測定可能)

達成度を数字や行動で確認できる。

A(Achievable:達成可能)

実現可能な目標になっている。

R(Relevant:関連性がある)

自分の目的や状況に合っている。

T(Time-bound:期限がある)

いつまでにやるか、期限が決まっている。

この5つを意識することで、行動に移しやすく、振り返りもしやすい目標を立てることができます。

SMART原則を取り入れることで、現実的で達成しやすい目標を設定できます。

また、長期的な目標と短期的な目標を組み合わせることも効果的です。たとえば、「1年後に特定の技術スキルをマスターする」という長期目標を設定し、それを達成するために「3ヶ月ごとに進捗を確認する」という短期目標を設定することで、段階的に進捗を確認しながら勉強計画を進めることができます。

タイムマネジメントを意識する

タイムマネジメントを意識することも、社内SEに効果的な勉強方法です。毎日忙しい中でキャリアアップを目指すためには、効率的な時間管理と集中力の維持が非常に重要です。

まず、自分の特性に合わせた勉強スケジュールを作成してみましょう。普段の生活リズムや最も集中できる時間帯に勉強時間を設定します。たとえば、朝型の人は早朝に勉強時間を設け、夜型の人は夜に集中して勉強できるように計画します。自分の体質や特性に合わせたスケジュールを組むことで、勉強効率を最大化できます。

また、タイムブロッキング手法を活用することもおすすめです。タイムブロッキング手法とは、勉強時間をあらかじめ決められたブロックに分け、その時間はほかの活動に使わず勉強に集中する方法です。

たとえば、早朝の2時間を資格の勉強に充てて帰宅後にオンラインコースの勉強を進めるなど、具体的な活動を振り分けることで時間を有効に使うことができます。

このようなタイムマネジメントを意識することで、社内SEとして効果的にスキルアップでき、キャリアアップにもつながるでしょう。

成果を最大化する学習法を知る

社内SEの効果的な勉強計画では、成果を最大化する学習法を知ることも大切です。成果を最大化するためには、能動的に勉強するアクティブラーニングの実践とフィードバックの活用が非常に有効です。

アクティブラーニングとは、情報を受け取るのみの受動的な勉強ではなく、自ら積極的に問題解決に取り組む学習法です。たとえば、実際のプロジェクトに参加してみたり、自らシミュレーションを行うことで実践的なスキルを身につけることができます。

そしてフィードバックの取得とその活用が、学習効果をより高めます。自己評価に加えて他者からのフィードバックを定期的に受けることで、自分が勉強したことを客観的に確認しつつ学習を進めることができます。

たとえば、コーチングやメンターからのアドバイスを取り入れることで、自分の勉強方法の問題を明確にし、それを克服するための具体的なアクションプランを学ぶことができます。

このように成果を最大化する学習法を知ることで、社内SEのキャリアアップに効果的な勉強計画を立てられるでしょう。

社内SEの求人なら社内SE転職ナビ

社内SEの効果的な勉強ができれば、キャリアアップが次の目標になるでしょう。実際に社内SEとして働いていると、業務の幅広さや求められるスキルに驚くことも多いかもしれません。社内SEは自社システムに携わることが多いので、最新技術や業界トレンドは自分から勉強していくことが大切です。

社内SE転職ナビのエージェントは、あなたの経験や志向性から、今後身に着けるべきスキルや経験をアドバイス。IT業界特化のエージェントに相談して、効率的なスキルアップを図りましょう。社内SE転職ナビは公開求人7,000件以上(2025年6月時点)で、進むべき道を見つけることができます。まずはお気軽に、エージェントとお話してみませんか?

まとめ

本記事では、社内SEの効果的な勉強方法と学習計画の立て方を解説しました。

社内SEには幅広いIT知識やスキルが必要です。業務範囲が広いと自己学習が重要になるので、企業から求められているスキルを中心に勉強しましょう。具体的には、プログラミング言語の習熟やフレームワークの理解、データベース管理やセキュリティ意識などが挙げられます。

オンラインコースの活用や資格の取得、勉強会などを活用して学習を進めていきましょう。社内SEとしてスキルアップできるかどうかは、自身の学習意欲を絶やさないことが重要です。一人で学習を進めるのが難しい場合には、スキルアップ後に転職したい企業をチェックしておく、キャリアコンサルタントに相談する等の方法でモチベーションを高めていきましょう。

ライター:吉武 秀章(よしたけ ひであき)

大学院で機械工学の修士号を取得。在学中に日本材料科学会で受賞。大手機械系グループ会社に入社し、エンジニアとして機械製品の研究開発および不良原因のシステムデータ解析を担当。現在はフリーランスのWebマーケターとして、SEO/SEM施策の立案および実施、AI記事生成システム構築支援に従事し、元エンジニアとしてIT業界の情報をわかりやすくお伝えしています。https://www.wantedly.com/id/yoshitakehideaki

-1-300x157.png)