「社内SEに転職したいけど、自分の経験で通用するのか不安」「エンジニアとしてのキャリアに区切りをつけたいけど、次の選択肢が見えない」

そんな悩みを持つIT系職種出身の方にとって、社内SEは働き方・キャリア形成の両面で魅力的な選択肢になりつつあります。とはいえ、開発SEやインフラエンジニアから「どうやって社内SEになるのか」は、意外と情報が少ないのも事実です。

本記事では、転職エージェントとしてこれまで数多くの転職を支援してきた経験をもとに、社内SEになるために必要なスキルや経験、転職の進め方を具体的に解説します。

- 社内SEに転職するにはどんな準備が必要?

- どんなスキルや経験が評価される?

- 面接でよく聞かれることや、求人の選び方は?

こうした疑問に応えながら、「自分に合った現実的な社内SEのなり方」を見つけられるよう、順を追って紹介していきます。

社内SEになるには?まず知っておきたい3つのポイント

社内SEを目指すときに、最初に知っておきたいのは「なぜ今、社内SEが注目されているのか」、そして「どんな人が採用されているのか」という点です。

実は、社内SEにはこれまでのIT経験がそのまま活かせるケースが多く、開発SEやインフラ系職種からの転職も十分に可能です。

ただし、転職市場では「なんとなく」で応募してもなかなか通過できません。企業が求めている役割、自分の経験とのつながり、求人の選び方や選考の準備。そのひとつひとつを、順を追って確認することが成功につながります。

ここからは、「社内SEになるにはどうすればよいか?」という問いに対して、必要な知識・準備を3つの視点で整理してお伝えします。

社内SEは「開発だけ」でも「運用だけ」でもなく、IT全体の視点で社内業務を支える役割です。

最近ではDXの推進やSaaS導入の増加により、情報システム部門が以前よりも経営に近い存在として期待されるようになってきました。

こうした背景から、中途採用での募集も増えていますが、企業ごとに求めるスキルや関わる範囲はかなり異なるのが実情です。だからこそ、求人を見る前に「社内SEが果たす役割とは何か」を自分の中で整理しておく必要があります。

次に大切なのは、自分の職歴やスキルがどのような企業・ポジションで評価されるかを見極めることです。

たとえば、開発SEの方であれば「業務システムの内製化」や「ベンダーコントロール」が求められる求人に向いていますし、インフラ出身の方なら「社内ネットワークや端末管理を任せたい企業」がマッチしやすいでしょう。

一方で、未経験に近い方やヘルプデスク出身の場合は、いきなり大手や上流ポジションを狙うとミスマッチになることも。経験を活かしやすい環境から段階的にキャリアを伸ばす視点が必要です。

最後に、社内SEへの転職では「どこを見られているか?」という視点での準備も欠かせません。

実際の面接では、単なる技術力よりも「社内業務への理解」や「コミュニケーション力」を重視する企業が多く、「その会社でどのように貢献できるか」を言語化する力が問われます。

志望動機や自己PRはもちろん、過去のプロジェクト経験を「社内SEとしての再現性」に置き換えて語れるかどうかが、通過率を左右するポイントです。

エージェント・Aiba

エージェント・Aiba求人票には書いていないリアルな中身を把握するには、転職エージェントの支援がかなり有効です。実際に他の求職者がどう受け答えしたか、企業が何を重視しているかなど、内情を知っているかどうかで通過率は変わります。

社内SEの仕事内容

社内SEの仕事は一見すると裏方のようですが、実は経営にも密接につながる重要な役割を担っています。

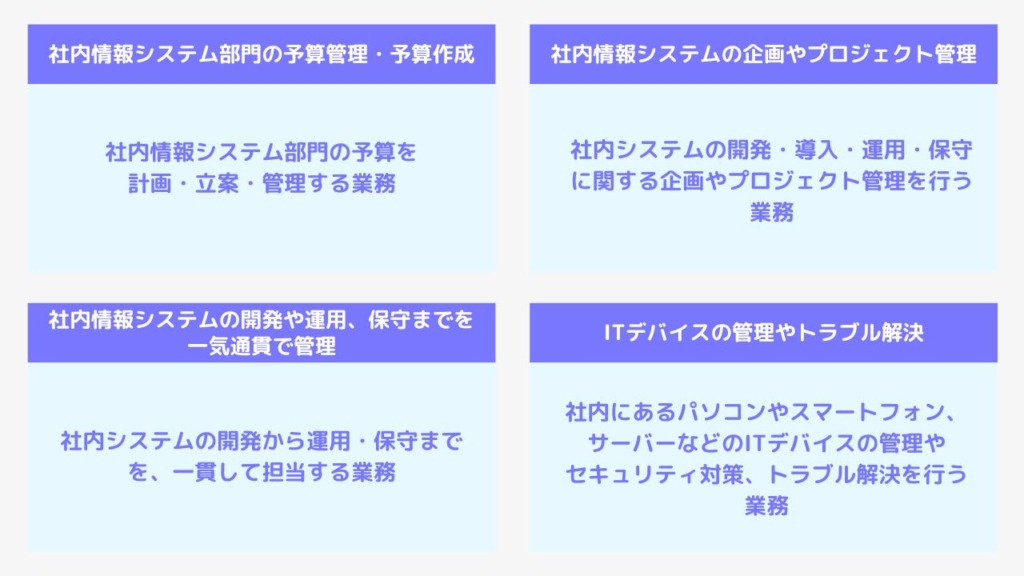

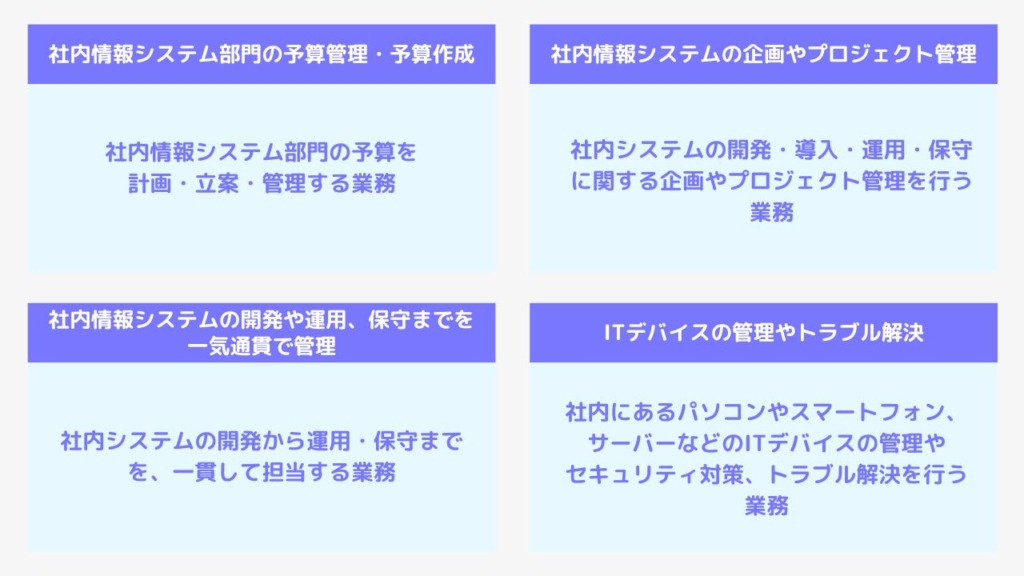

大きく分類すると、次の4つに分けられます。

- 社内情報システム部門の予算管理・予算作成

- システムの企画・導入とプロジェクト管理

- システムの開発・運用・保守を一気通貫で管理

- ITデバイス管理とトラブル対応

それぞれの仕事内容について、具体例を交えて紹介します。

社内SEの仕事内容は大きく分けて以下の4つです。

- 社内情報システム部門の予算管理・予算作成

- 社内情報システムの企画やプロジェクト管理

- 社内情報システムの開発や運用、保守までを一気通貫で管理

- ITデバイスの管理やトラブル解決

それぞれの仕事内容について解説していきます。

社内情報システム部門の予算管理・予算作成

社内SEの中には、システム導入だけでなく「お金の流れ」に関与するケースもあります。新システムの導入には当然コストがかかるため、経営や他部門と連携しながら、IT予算を策定・管理する役割を担います。

とくに上場企業や大手企業では、IT投資の根拠説明や、稟議のための資料作成まで任されることも。ただ保守をするだけではなく、事業戦略に照らしたIT戦略の設計が求められる場面もあります。

社内情報システムの企画やプロジェクト管理

新しいシステムの導入を検討する際、最初に必要なのは「今の業務にどんな課題があるのか」「それをどう改善すればよいのか」を明確にすることです。社内SEは、こうした要件定義の段階から関わり、プロジェクト全体の進行をリードする役割を担います。

たとえば、導入するシステムの選定にあたっては、ベンダーから複数の提案を取り寄せ、見積内容や費用対効果を比較・検討します。そのうえで、社内の各部署からヒアリングを行い、現場の要望を反映させながら要件をまとめていきます。

その後は、プロジェクトの進行管理として、スケジュールや予算、品質のバランスをとりながら、開発・導入フェーズを主導していきます。

このように、社内SEは「エンジニアリングスキル」だけでなく、「課題を抽出する力」「社内外を巻き込む調整力」「リスクを見通す判断力」など、複合的なマネジメントスキルが求められるポジションといえます。

社内情報システムの開発や運用、保守までを一気通貫で管理

企業によっては、外注せずに社内SE自身がシステム開発を担うケースもあります。特に、自社サービスや業務フローに合わせてカスタマイズが必要な場面では、スクラッチ開発や業務ツールの内製化が選ばれます。

こうした環境では、社内SEが

- 業務部門との要件定義

- 設計・開発

- テスト・リリース

- 導入後の運用・保守

といった工程をすべて自分の手で担当することもあります。全工程に携わることで、単なる「作って終わり」ではなく、業務改善の成果をダイレクトに実感できるのが特徴です。たとえば、営業部門の声から立ち上げた管理ツールが、現場の負担を大幅に軽減し、感謝されたというケースも少なくありません。

開発・運用・改善を一気通貫で担うことで、「現場に近いエンジニアリング」ができるのは社内SEならではのやりがいといえるでしょう。

ITデバイスの管理やトラブル解決

PCやプリンタの設定、ネットワーク障害、アカウント発行など、いわゆる「情シス」的な業務も社内SEの範囲に含まれます。とくに従業員数が多い企業では、オンボーディング時のITセットアップや、セキュリティ教育の支援も行います。

日々の「困った」に寄り添う業務だからこそ、丁寧な対応とスピード感が信頼につながる分野です。

社内SEは裏方のように見えて、実は経営と現場をつなぐ重要な役割です。要件定義から保守まで幅広く関われるため、「技術だけでなく調整力も活かしたい」といった方に向いています。

どんな関わり方をしたいかを明確にすることで、希望に合った転職先が見つかりやすくなります。

社内SEに求められるスキル・経験とは?

社内SEは、単なるITスキルだけでなく「社内の業務を深く理解し、部門と連携しながら課題を解決していく力」が問われるポジションです。ここでは、社内SEに求められる主なスキル・経験を整理して紹介します。

業務理解力と業務改善スキル

社内SEにまず求められるのは、業務フローを正しく理解し、どこに課題があるのかを自分で見つけていく視点です。

ユーザー部門が「こうしてほしい」と口にする要望は、あくまで表面的な症状にすぎないこともあります。

例えば、経理部門から「集計作業に時間がかかるから自動化したい」という相談があった場合。本当に求められているのはRPAの導入ではなく、「元データの整備」や「業務プロセスそのものの見直し」かもしれません。

このように、要望をそのままシステム化するのではなく、背景にある課題を言語化し、より本質的な改善策を提示できる力が重宝されます。現場との信頼関係を築き、ユーザーに寄り添いながら改善提案をしていく姿勢が、社内SEとしての価値を高めるポイントです。

ITインフラ・システム開発に関する基礎知識

社内SEは開発や運用保守を外注している企業でも、技術的な前提や仕組みを理解した上で、社内の窓口として動く役割を担います。たとえ手を動かす業務が少なくても、ベンダーやSIerとのやりとりでは、インフラや開発に関する最低限の知識がないと、要件伝達やレビューでつまずく場面が増えてしまいます。

特に求められるのは、次のような分野の基礎理解です。

- ネットワーク(オンプレ/クラウドの構成や通信イメージ)

- データベース(SQLなどの操作や構造)

- アカウント/認証周り(Active DirectoryやSSOの概念)

- クライアント端末やサーバー、社内システムの構成

また、「一気通貫で開発を担う」社内SEの場合は、プログラミングスキルやWebアプリのアーキテクチャ理解も求められます。コードを書けるかどうかよりも、「なぜその実装になるのか」「処理の流れにどんな問題が潜むか」といった“仕組み”に理解があることが重要です。

コミュニケーション力と調整力

社内SEは、開発者というよりも、ビジネス部門とITを橋渡しする存在としての役割を求められることが少なくありません。

例えば、営業部門が「案件管理をもっと簡単にしたい」と言ったとき、それをシステム仕様に落とし込むには、具体的な課題・運用の実態・制約条件を整理し、開発側が理解できる形に“翻訳”する必要があります。

このとき必要なのが、部門ごとに異なる前提や文化を咀嚼しながら、双方の言語で意思疎通ができる力です。また、部署間で意見が対立する場面では、「落とし所をつけて意思決定を促す調整役」としての手腕も問われます。

メールやチャットでの文章力、会議での説明力、現場との対話力など、エンジニアリング以上に“人と話す力”が問われる職種ともいえるでしょう。

プロジェクト推進スキル(PM的視点)

社内SEは単なる調整役ではなく、社内プロジェクトの進行主体として振る舞う場面も多くあります。特に新システムの導入や業務フローの刷新では、ベンダー・社内ユーザー・経営層など多くの関係者を巻き込み、前に進めていく力が求められます。

このとき重要なのが、「誰かの指示を待つ」のではなく、自分でスケジュールを引き、関係者のタスクを整理し、問題が起きたときに能動的に動けるかどうかという視点です。

たとえば、要件定義の遅延が発生しそうな場合には、

- 事前に関係部署にヒアリング調整をかける

- 代替案を用意して経営層に判断を仰ぐ

- 開発側に影響の見積もりを依頼する

といったように、一歩先を読んだ動きがプロジェクトの成否を分けます。スケジュール・コスト・品質の三要素をバランスよく管理する意識は、たとえ正式なPM職でなくても、社内SEに欠かせない視点です。

社内SEに向いている人の特徴

社内SEは、一般的な開発エンジニアとは違い、社内の非エンジニアと向き合う時間が多い職種です。技術的な知見だけでなく、対人スキルや業務目線での柔軟な対応が求められるため、向いている人にはある程度共通した傾向があります。

ここでは、社内SEに向いている人の特徴を3つに分けて紹介します。

システムを“業務”から逆算して考えられる人

要件をただ聞いて形にするのではなく、「そもそもこの業務はどうすればラクになるのか?」という視点で提案できる人が向いています。

現場の「なんとなく不便」「これって当たり前だと思ってた」など、言語化しにくい課題に気づけることが、社内SEとしての価値につながります。

「その要望、システムで解決しなくてもいいのでは?」と手段に引っ張られず、目的から考えられる人は重宝されます。

無理に正論を押しつけず、現場に合わせて最適化できる人

社内SEは、正しさよりも「今この会社に合う着地」を考えられる人が活躍します。たとえばセキュリティ強化のためのルール設計でも、理想論を突き詰めすぎると現場の反発を招き、かえって運用が形骸化することも。

「ベスト」ではなく「ベター」を選ぶ柔軟さ。理想と現実の間で、どうすれば前に進めるかを考えられる人が、社内SEに向いています。

誰よりも社内を知りたいと思える人

最新技術よりも、目の前の部署がどんな業務をしていて、どんな悩みを抱えているかに興味を持てること。

これは社内SEにとって、大きな強みになります。

「現場にヒアリングする」「その部門にしかないルールを把握しておく」「担当者の忙しさを見て、声をかけるタイミングを考える」こうした社内を知る努力が、プロジェクトの推進や信頼関係づくりに直結します。

現場の企業担当者と話していると、「技術力があるだけでは…」といった声もよく聞きます。社内の雰囲気を読み取って動ける、現場との距離感をうまく取れるといった部分に、その人の良さが出やすいのが社内SEです。

また、これまでインフラや開発のポジションで働いてきた方が、「もっと現場寄りの仕事がしたい」とキャリアチェンジするケースも増えています。

職種としての専門性よりも、「社内のために動くことを楽しめるかどうか」が活躍のカギになる職種です。

よくある転職理由と、実際の転職先の例

社内SEを目指す人の転職理由には、現在の働き方やキャリア観への不安・不満が色濃く表れます。ここでは、よくある転職理由と、実際に社内SEへ転職した人のケースを紹介します。

転職理由1:もっとエンドユーザーに近い立場で働きたい

要件定義や実装に携わる中で、「ユーザーとの距離が遠い」と感じることが増え、転職を考える方も多くいます。

実際に、金融機関向けの開発経験を活かしつつ、都市銀行でエンドユーザー向けのアプリ開発を担当するポジションへ転職されたSさん(37歳・男性)の例では、転職活動の途中に迷いがあったものの、「自分の転職の軸」を見直し、納得できる職場を見つけたと話されています。

転職理由2:業務負荷を減らして、もっと自分らしく働きたい

「毎日忙しすぎて、昼ごはんを食べるのを忘れていた」「残業が当たり前の環境から抜け出したい」そんな声は、決して珍しくありません。業務のハードさから転職を考える方も多く、同時に「もっと生活を大事にできる環境で働きたい」といった願いが背景にあるケースも少なくありません。

実際に、長時間労働が続く職場から、残業時間を抑えた自社開発企業へ転職されたAさん(28歳・男性)は、転職後に「平日にジムへ行けるようになった」「体調がよくなり生活が整った」と語っています。

転職理由3:ワークライフバランスを整えたい

「子育てと両立しやすいように、より柔軟な働き方ができる環境に移りたい」といった理由で転職を考える方もいます。実際に、RPAエンジニアとして働いていたYさんも、育児との両立や担当業務の変化をきっかけに「リモートワークが可能で、これまでの経験も活かせる職場」を探し始めました。

転職後はフルリモート・フルフレックスの環境で、家庭と仕事のバランスを保ちながら、より幅広い業務に挑戦できているそうです。

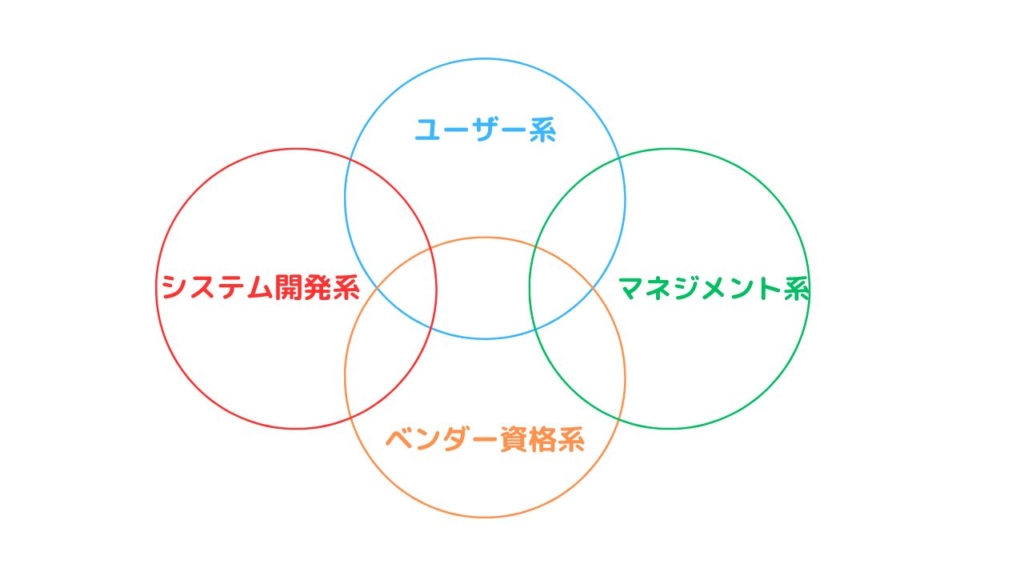

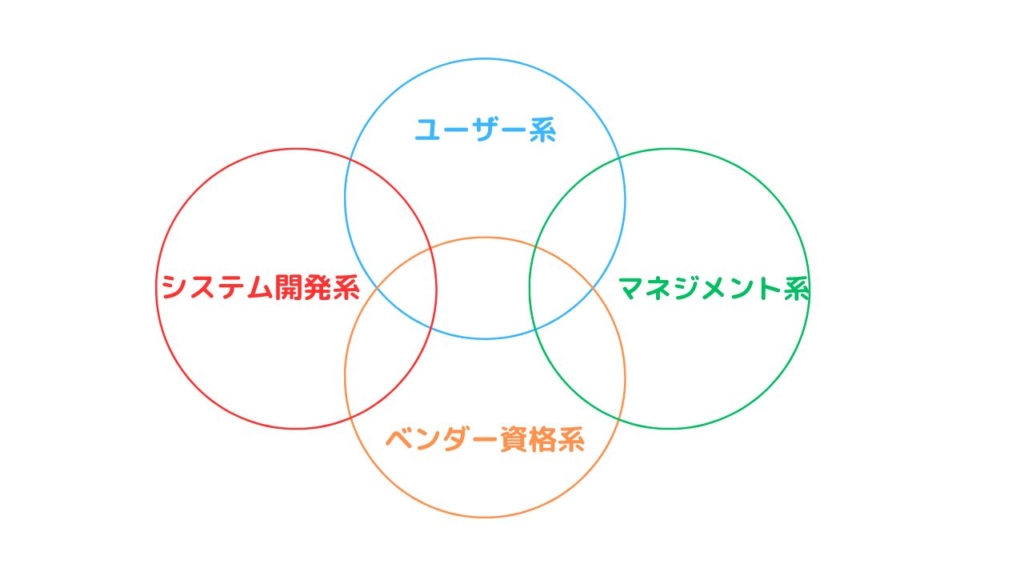

社内SEにおすすめの資格

社内SEにおすすめの資格は大きく分けて以下の4つに分類することができます。

- ユーザー系

- システム開発系

- ベンダー資格系

- マネジメント系

ここからはそれぞれの資格について解説していきます。

社内SEとして、どのようなスキルや知識を身につけたいのかによって、おすすめの資格は異なります。自分のキャリアプランや目標に合わせて、資格取得を検討してみてください。

ユーザー系

ユーザー系の資格は、ユーザーの視点に立った知識やスキルを証明する資格です。

- ITパスポート : 情報処理技術者試験のうちのひとつで、ITに関する基礎知識を持っていることを証明する国家試験

- ディープラーニングG検定 : ディープラーニングの基礎知識を持ち、適切な活用方針を決定して、事業活用する能力や知識が問われる試験

- 情報セキュリティマネジメント試験 : 情報セキュリティのリスクを分析・評価し、適切な対策を実施する能力が問われる試験

システム開発系

システム開発系の資格は、システム開発のスキルや知識を証明する資格です。

システム開発系の資格の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 基本情報技術者試験

- 応用情報技術者試験

- データベーススペシャリスト試験

- 情報処理安全確保支援士

ベンダー資格系

ベンダー資格系は、特定のベンダーの製品やサービスに関する知識やスキルを証明する資格です。

ベンダー資格系の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- Oracle認定資格

- Microsoft認定資格

- AWS認定資格

- Google Cloud Platform認定資格

マネジメント系

マネジメント系の資格は、マネジメントスキルを証明する資格です。社内SEとして、プロジェクトやチームのリーダーとして活躍したい場合には、マネジメント系の資格を取得しておくことをおすすめします。

マネジメント系の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- プロジェクトマネージャ試験

- PMP

- ITIL

- ITストラテジスト試験

- システム監査試験

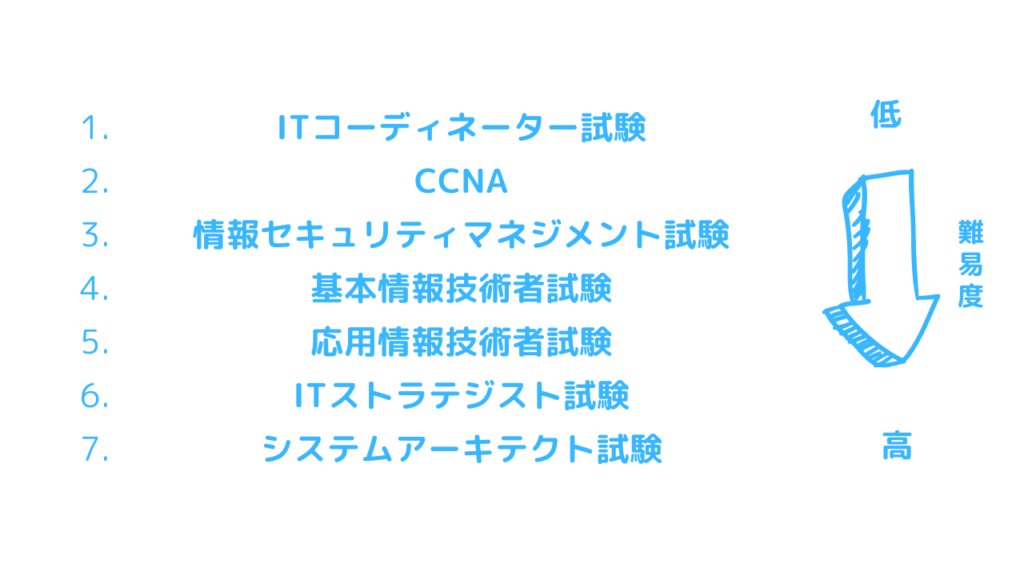

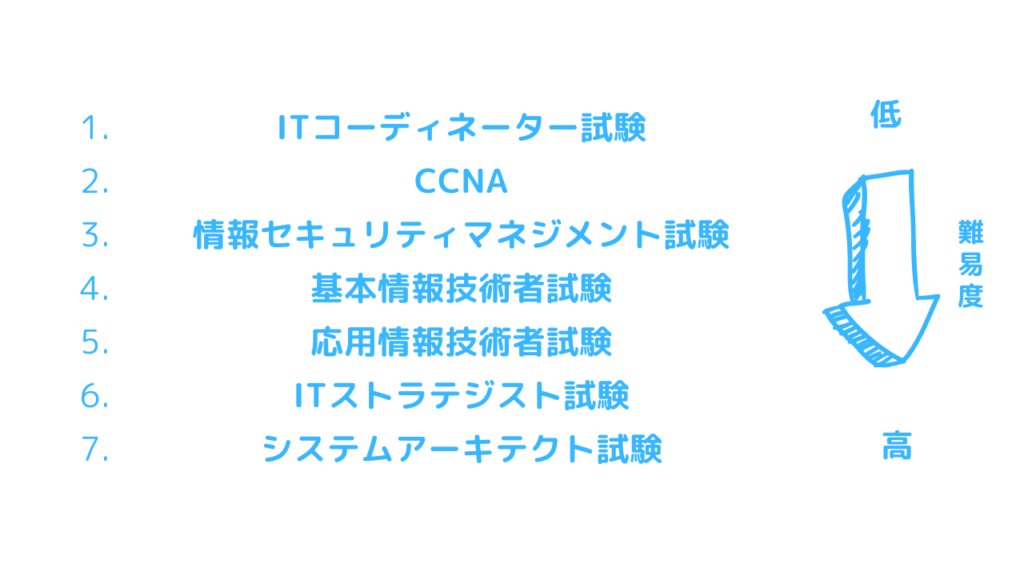

IT関連の資格を難易度順で紹介

社内SEが持っていると有利になるIT関連の資格を難易度順に紹介していきます。

- ITコーディネーター試験

- CCNA

- 情報セキュリティマネジメント試験

- 基本情報技術者試験

- 応用情報技術者試験

- ITストラテジスト試験

- システムアーキテクト試験

ITコーディネーター試験

ITコーディネーター試験とは、ITと企業経営の両方の知識を持ち、ITサービスの導入から運用までを行えることを認定する資格です。

| 試験形式 | 多岐選択問題 |

| 問題数 | 100問(必須60問・選択40問) |

| 必須問題 | ・PGL全体の領域から出題される基本問題(40問) ・PGLのIT経営共通領域から出題の応用問題(20問) |

| 選択問題 | ・経営系問題(40問) ・情報系問題(40問) |

| 試験時間 | 120分 |

試験の合格基準は50%〜70%で、他のIT系の資格試験と比べてもやや受かりやすい試験であると言えます。

参考 : ITコーディネータ試験

CCNA

CCNA(Cisco Certified Network Associate)は、シスコシステムズが認定するネットワーク技術者向けの資格です。

| 試験形式 | ・選択問題 ・ドラッグアンドドロップ問題 ・穴埋め入力 ・シナリオ問題 ・シミュレーション問題 |

| 問題数 | 103問程度 |

| 試験内容 | ・ネットワークの基礎 ・ネットワークアクセス ・IP接続 ・IPサービス ・セキュリティの基礎 |

| 試験時間 | 120分 |

合格点は公式には発表されていませんが、おおよそ1,000点満点中850点が合格の目安となっています。また、合格率は約25〜30%ほどです。

参考 : CCNA

情報セキュリティマネジメント試験

情報セキュリティマネジメント試験は、情報処理推進機構(IPA)が実施する情報セキュリティに関するリスクを分析・評価し、適切な対策を実施する能力を認定する試験です。

| 試験形式 | 多岐選択問題 |

| 問題数 | 60問(科目A:48問・科目B:12問) |

| 科目A試験 | ・情報セキュリティ管理の実践規範 ・情報セキュリティ関連法規 など |

| 科目B試験 | 情報セキュリティ管理の実践力を問う |

| 試験時間 | 120分 |

合格率は50~70%ほどで半分以上が突破できる試験となっています。

参考 : 情報セキュリティマネジメント試験

基本情報技術者試験

基本情報技術者試験は、情報処理推進機構(IPA)が実施する国家試験です。ITに関する基礎的な知識と技能を有し、実践的な活用能力を身につけた人材を認定する試験です。

| 試験形式 | 多岐選択問題 |

| 問題数 | 80問(科目A:60問・科目B:20問) |

| 科目A試験 | ・テクノロジ系 ・マネジメント系 ・ストラテジ系 |

| 科目B試験 | ・アルゴリズム / プログラミング ・セキュリティ |

| 試験時間 | 190分 |

科目AとBの総合評価点1,000点満点中、600点以上で合格です。合格率は40~50%ほどで、対策を取らないと簡単には合格できない試験になっています。

参考 : 基本情報技術者試験

応用情報技術者試験

応用情報技術者試験は、情報処理推進機構(IPA)が実施する国家試験です。ITに関する応用的知識・技能をもち、高度IT人材としての方向性を確立した人材を認定する試験です。

| 試験形式 | 多岐選択問題・記述式 |

| 問題数 | 85問(午前:80問・午後:5問) |

| 午前問題 | ・テクノロジ系 ・マネジメント系 ・ストラテジ系 |

| 午後問題 | ・セキュリティ ・経営戦略 ・ネットワーク ・データベース などから選択 |

| 試験時間 | 300分 |

合格基準は、午前・午後ともに6割以上の得点です。午後問題は記述式となるので、基本情報技術者試験よりも難易度が上がっています。

参考 : 応用情報技術者試験

ITストラテジスト試験

ITストラテジスト試験は、情報処理推進機構(IPA)が実施する国家試験です。企業の経営戦略に基づいて、情報技術を活用して改革・高度化・最適化するための基本戦略を策定・提案・推進する能力を認定する試験です。

| 試験形式 | 多岐選択問題・記述式・論述式 |

| 問題数 | 58問(午前I試験:30問・午前II試験:25問・午後I試験:2問・午後II試験:1問) |

| 午前I試験 | ・テクノロジ系 ・マネジメント系 ・ストラテジ系 |

| 午前II試 | ・テクノロジ系 ・ストラテジ系 |

| 午後I試験 | ・情報システム(3題のうち2題を選択) |

| 午後II試験 | ・情報システム(2題のうち1題を選択) |

| 試験時間 | 300分 |

ITストラテジスト試験の合格率は約15%であるため、しっかりと対策を取らないと合格するには難しい試験です。

参考 :ITストラテジスト試験

システムアーキテクト試験

システムアーキテクト試験は、情報処理推進機構(IPA)が実施する国家試験です。情報システムの企画、設計、開発、運用・保守に至る全工程を統括する能力を認定する試験です。

| 試験形式 | 多岐選択問題・記述式・論述式 |

| 問題数 | 58問(午前I試験:30問・午前II試験:25問・午後I試験:2問・午後II試験:1問) |

| 午前I試験 | ・テクノロジ系 ・マネジメント系 ・ストラテジ系 |

| 午前II試 | ・テクノロジ系 ・ストラテジ系 |

| 午後I試験 | ・システム開発における知識(3題のうち2題を選択) |

| 午後II試験 | ・システム開発における知識(2題のうち1題を選択) |

| 試験時間 | 300分 |

システムアーキテクト試験は、合格率13〜15%の難関試験となっており、合格するには難しい試験となっています。

参考 :システムアーキテクト試験

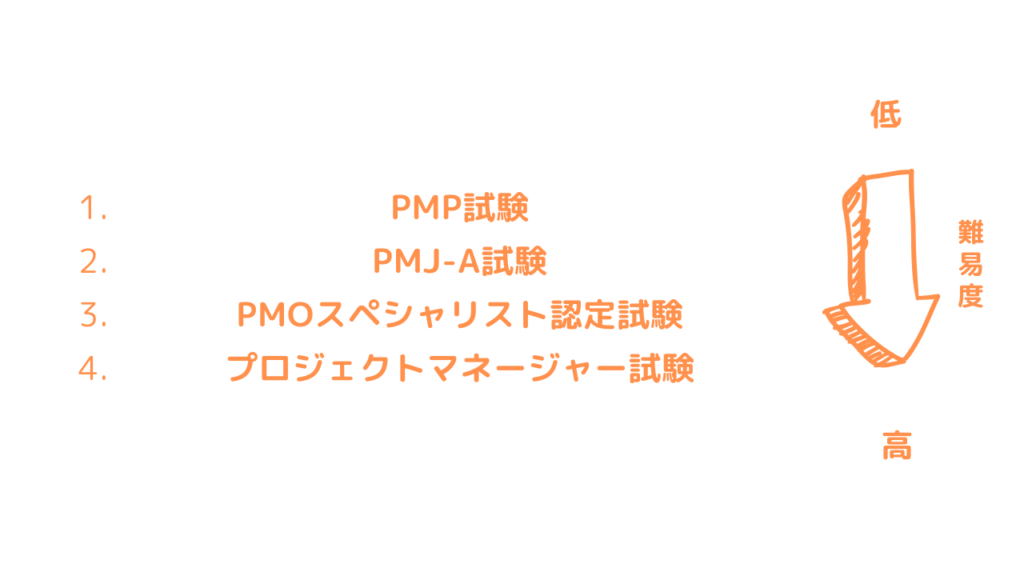

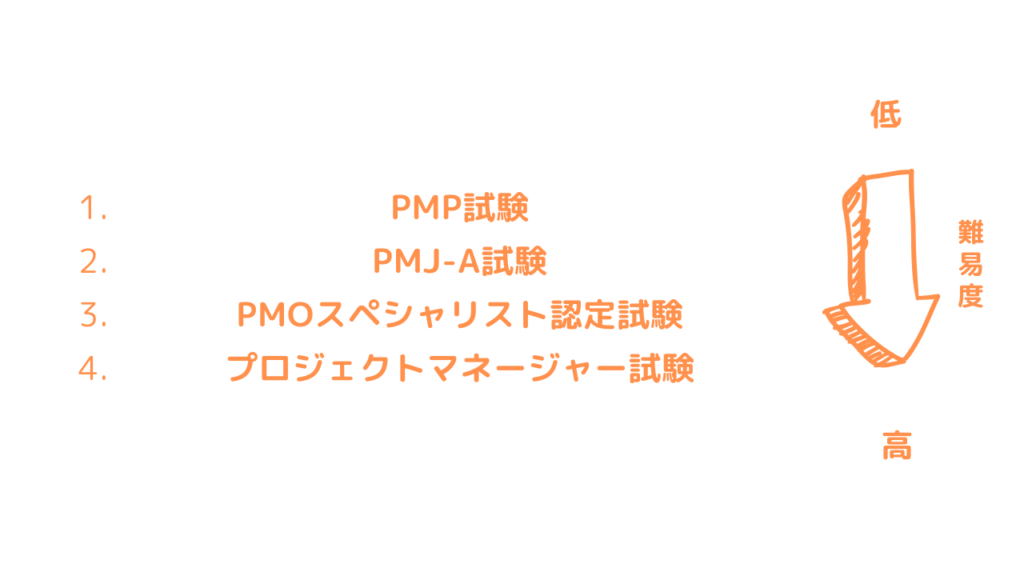

マネジメント関連の資格を難易度順で紹介

社内SEが持っていると有利になるマネジメント関連の資格を難易度順に紹介していきます。

- PMP試験

- PMJ-A試験

- PMOスペシャリスト認定試験

- プロジェクトマネージャー試験

PMP試験

PMP(Project Management Professional)とは、プロジェクトマネジメントに関する国際的な資格です。Project Management Institute(PMI)によって実施・認定されています。

| 試験形式 | 多岐選択問題・複数選択・空欄穴埋め |

| 問題数 | 180問(採点対象は175問) |

| 問題内容 | ・PEOPLE ・PROCESS ・BUSINESS ENVIRONMENT |

| 試験時間 | 230分 |

PMP試験を受験するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

- プロジェクト業務を指揮・監督する立場で、36ヶ月のプロジェクトマネジメント経験(大卒者の場合)

- 35時間の公式なプロジェクトマネジメントの研修の受講

また、PMIはPMP試験の難易度や合格率を公表していませんが、国際的な資格であるため難易度は高い試験となっています。

参考 : PMP試験

PMJ-A試験

PMJ-A試験は、一般社団法人日本PMO協会が実施するプロジェクトマネジメントの基礎知識とスキルを認定する試験です。

| 試験形式 | 四択問題形式 |

| 問題数 | 120問 |

| 問題内容 | プロジェクトマネジメントに関する問題 |

| 試験時間 | 120分 |

資格取得までは、オンラインで完結するため、忙しい方や自分のペースで勉強したいという方におすすめできる試験です。資格取得までの流れは下記の通りです。

- 映像型eラーニングで学ぶ (約7.5時間)+自習(目安約20~40時間)

- オンライン試験を受験(2時間)

- 合格し資格取得 or 再試験

参考 : PMJ-A試験

PMOスペシャリスト認定試験

PMOスペシャリスト認定試験は、一般社団法人日本PMO協会が実施するプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)の運営に必要な知識とスキルを認定する試験です。

| 試験形式 | 四択問題形式 |

| 問題数 | 50問 |

| 問題内容 | プロジェクトマネジメントやPMOに関する問題 |

| 試験時間 | 90分 |

PMJ-A試験同様、資格取得まではオンラインで完結するため、忙しい方や自分のペースで勉強したいという方におすすめできる試験です。

ただし、受験資格としてPJM-Aもしくは、日本PMO協会以外の団体のプロジェクトマネジメント関連資格を有していることが求められます。

参考 : PMOスペシャリスト認定試験

プロジェクトマネージャー試験

プロジェクトマネージャー試験は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する国家試験です。プロジェクトの計画、実行、監視、コントロール、閉鎖に関する知識とスキルを認定する試験です。

| 試験形式 | 多岐選択問題・記述式・論述式 |

| 問題数 | 58問(午前I試験:30問・午前II試験:25問・午後I試験:2問・午後II試験:1問) |

| 午前I試験 | ・テクノロジ系 ・マネジメント系 ・ストラテジ系 |

| 午前II試 | ・プロジェクトマネジメント ・セキュリティ ・開発技術 など |

| 午後I試験 | ・プロジェクトマネジメントにおける知識(3題のうち2題を選択) |

| 午後II試験 | ・プロジェクトマネジメントにおける知識(2題のうち1題を選択) |

| 試験時間 | 300分 |

合格率は15%ほどで難易度の高い試験です。

参考 :プロジェクトマネージャー試験

社内SEはやめとけと言われる?

社内SEはやめとけと言われることがあります。その理由は、以下の3点が考えられます。

- 仕事範囲が広い

- スキルアップが難しい

- 調整能力が必要

社内SEはやめとけと言われる理由について、それぞれ解説していきます。

仕事範囲が広い

社内SEは、企業の業務システムの運用や保守、開発、インフラ構築など幅広い業務を担当します。

加えて、外部のベンダーとのスケジュール調整や予算管理、プロジェクトの進捗管理なども行うため、仕事は決して楽ではありません。このような仕事範囲の広さが、社内SEはやめとけと言われる理由の一つです。

しかし、プログラミングなどの開発・ITスキルだけでなく、マネジメントスキルも身につけられる点がメリットであると言えます。

スキルアップが難しい

社内SEは、企業の業務システムの運用や保守が主な業務となるため、最新の技術に触れる機会が少ない傾向にあります。

また、社内のさまざまな関係者と調整を行う必要があるため、コミュニケーションや交渉スキルも求められます。そのため、開発のような技術的なスキルだけでなく、コミュニケーションスキルや調整スキルも磨く必要があります。

このように、社内SEのスキルアップは、ハードルが高いというデメリットがあります。

調整能力が必要

社内SEは、企業の業務システムの運用や保守、開発、インフラ構築など、幅広い業務を担当します。そのため、システムの導入や改修を行う際に、経営層や部門責任者など社内のさまざまな関係者と調整を行う必要があります。

また、ITに関する専門的な知識がない方に対して、わかりやすくシステムの説明をする必要があります。その際にコミュニケーション能力や論理的思考力といった開発以外のスキルも求められます。

社内SEに関するよくある質問

最後に、社内SEに関するよくある質問に回答します。

- 社内SEは未経験からでもなれますか?

-

ただし、全くの未経験よりも、IT業務やエンジニア経験がある方がスムーズです。たとえば「開発エンジニアから社内SEへ転職」というケースはよくあります。また、社内SEには「調整力」や「コミュニケーション能力」も求められるため、技術スキル以外の強みも評価されやすい職種です。

- 社内SEはリモートワークできますか?

-

社内SEの仕事には「現場対応」や「社内調整」が多く含まれるため、ハイブリッド勤務(出社+在宅)が一般的です。企業によってはリモート可の求人もありますが、「完全在宅可」の社内SE求人は限られます。

- 社内SEのキャリアアップはどのように考えればよいですか?

-

「ゼネラリスト型」と「スペシャリスト型」の両面で設計可能です。社内SEは、事業部や経営層との接点も多いため、マネジメント志向のキャリア(情報システム部門長やCIO補佐など)を目指すことができます。一方で、インフラやセキュリティなど特定分野の専門性を磨くキャリアも選べます。キャリア設計の自由度は高い職種です。

- 社内SEの働き方は忙しいですか?

-

忙しさは企業規模や業種によって差があります。定型業務中心で安定した働き方ができる企業もあれば、少数精鋭で常に複数案件を兼務するような企業もあります。「社内SE=楽」ではなく、「裁量があるぶん責任も重い」という理解が大切です。

社内SEの求人なら社内SE転職ナビ

社内SEという働き方に少しでも興味を持った方は、「社内SE転職ナビ」をぜひご覧ください。10,000件以上の求人から、希望条件に合ったポジションを非公開求人も含めてご提案しています。IT業界特化のキャリアアドバイザーが、開発経験や社内調整のスキルなど、あなたの強みを丁寧に整理しながら、企業側にしっかり伝わるようサポート。

今の働き方に漠然とした不安がある方や、自分に合った職場を見つけたい方も、まずは情報収集からでも構いません。

キャリアの選択肢として、まずは一度、私たちにご相談ください。

《社内SE転職ナビが選ばれる5つの特徴》

提案社内SE求人 平均25.6社

保有求人10,000件以上

入社後の定着率96.5%

業界TOPクラスの社内SE求人保有

IT業界に詳しいコンサルタントと面談

内定率がグッと上がる職歴添削、面接対策が好評

まとめ

本記事では、社内SEの仕事内容やおすすめの資格を詳しく解説しました。

未経験者は、まずはITに関する基礎知識を身につけることが重要です。そのために、ITパスポートなどの資格を取得しておくとよいでしょう。

経験者は、これまでの経験を活かして社内SEとして活躍するためのスキルを磨くことが重要です。そのために、社内SEの求人情報をチェックして、求められるスキルや経験を把握しておくことが大切です。

ライター:前嶋 翠(まえじま みどり)

COBOLが終わろうとする時代にプログラマのキャリアをスタートし、主にJavaエンジニアとして経験を積みました。フリーランスエンジニアとして活動していたとき、リーマンショックが起こったことをきっかけに家庭に入りました。出産を経て在宅でできる仕事として、ライターに。ITエンジニア経験のあるライターとして、IT業界のあれこれを皆さまにわかりやすくお伝えしていきます。

-1-300x157.png)