「社内SEとして働いているけれど、業務改善のやり方がわからない…」 「現状分析や問題点の特定方法に悩んでいる…」社内SEとして業務改善に取り組む際、このような不安を抱える方も多いでしょう。

効果的な業務改善を実現するには、業務フローの可視化とシステムパフォーマンスを評価することが重要です。本記事では、社内SEが実践するべき現状分析の方法と、問題点の特定手順を詳しく解説します。

現状を正しく把握することで、改善すべき課題が明確になり、最適な解決策を導き出すことができます。すると、業務効率化やコスト削減、さらにはモチベーション向上にもつながるでしょう。

社内SEとして業務改善を成功させたい方は、ぜひこの記事を参考にして、次のステップに進んでください。

社内SEが業務改善に取り組むべき5つの理由

社内SEとして業務改善に取り組む理由として、業務改善を行うことで生産性向上、コスト削減、競争力強化、従業員満足度の向上、そしてリスク低減が実現できることが挙げられます。それぞれの理由を詳しくご説明します。

生産性の向上

社内SEが業務改善に取り組むことは、企業全体の生産性向上に直結します。たとえば、日々の作業フローを見直し、無駄な工程を削減することで、従業員が本来の業務に集中できるようになります。すると、作業効率が高まり、ミスやトラブルの発生を抑えることができ、結果として顧客対応の質も向上します。

また、業務改善を通じて得られた時間の余裕を活かして、従業員のスキルアップにもつなげられます。たとえば、顧客対応を担当する従業員が、システムの効率化により迅速に対応できるようになれば、顧客満足度が高まるだけでなく、より価値のある提案ができるようになります。すると、顧客の信頼を得て、企業の競争力も向上します。

生産性向上のメリットは社内全体に影響し、バックオフィスや工場でも効率化が進むため、良い製品やサービスをより低コストで提供することができます。社内SEが業務改善に取り組むことで、企業全体の成長を後押しする力をもつのです。

実際に私たちが支援している転職希望者の中でも「現場の業務を理解したうえで、生産性の向上に関わるポジションに就きたい」という声は多くあります。単に技術だけでなく、現場の効率にコミットする力が求められている証です。

コストの削減

社内SEが業務改善を行うことで、企業はさまざまなコスト削減を実現できます。たとえば、テレワークの導入によってオフィスの賃料や光熱費を削減することができます。特に、オフィスを維持するコストが高い大都市においては大きなメリットとなります。さらに、業務の効率化を進めることで、必要な人手を減らしながらも、生産性を維持または向上させることができ、結果的に人件費の削減にもつながります。

社内SEが主導するコスト削減は、単に「人員を減らす」だけでなく、業務フローの改善やシステムの最適化を通じて行われるため、従業員の負担を増やさずに実現できるのが強みです。たとえば、同じ作業をまとめて行う仕組みや、業務プロセスの自動化を取り入れることで、少人数でも効率よく業務を進めることができます。

こうした取り組みで削減されたコストは、企業の新しいシステムの導入や、従業員の福利厚生に再投資することができるので、会社全体の成長に貢献できます。社内SEがもつ技術力と改善力で、コスト削減と生産性向上の両立を実現することができ、これにより企業の競争力を強化できます。

企業のコスト意識が高まる中で、「コストを削るだけでなく、現場の負荷を増やさない改善策を提案できる」社内SEは重宝されます。単なる経費カットではなく、働きやすさを両立できる提案力が評価のポイントになります。

競争力の強化

社内SEが業務改善に取り組むことで、自社の競争力を強化することができます。業務改善の第一歩は、自社の現状を正確に把握し、課題を明確にすることです。業務フローの中に無駄なプロセスが含まれていないか、社員の作業負荷が均等に分配されているかなどをチェックすることが大切です。現状分析を通じて、改善すべき点が見えてきます。

たとえば、製造業の会社で作業工程のデジタル化が進んでおらず、手作業でのデータ入力が多くを占めているとします。この問題を解決するために、社内SEが中心となって業務フローを見直し、作業自動化ツールを導入すると効率化が進みます。すると、生産性が向上し、コスト削減と顧客満足度の向上につながるでしょう。

このように、社内SEがもつ技術力を活かし、業務改善に取り組むことで、会社の競争力は飛躍的に向上できます。業務の効率化とコスト削減は、限られたリソースを有効に活用し、自社の強みをさらに伸ばすことにつながるのです。

デジタル化が遅れている現場ほど、社内SEの介入によって一気に生産性が上がるケースがあります。業務改善の成果を「事業成長と直結させて語れる」経験は、転職時にも大きな武器になります。

従業員満足度の向上

社内SEの業務改善は、従業員満足度の向上にもつながります。

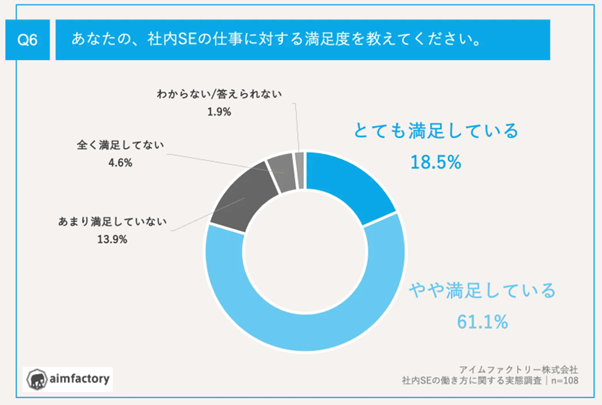

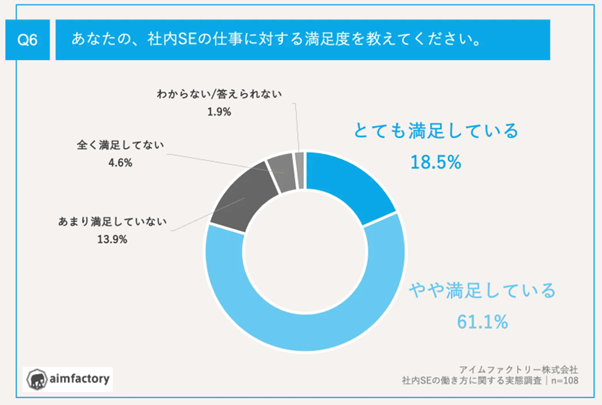

2024年にアイムファクトリーが実施した社内SE意識調査では、社内SEの現状への満足度として「とても満足している」が18.5%、「やや満足している」が61.1%と、合わせて79.6%が「満足している」という回答でした。社内SEはもともと満足度の高い職種だとわかりますが、業務改善に力を入れることでさらに満足度の高い職種になるでしょう。

業務のムダを見直し、自動化できる部分をシステム化することで、従業員は本来注力すべき業務に集中できるようになります。たとえば、定型的なデータ入力や報告作業を自動化することで、手間が減り、業務が効率化されます。その結果、残業時間が減る、休暇が取りやすくなるなどの効果が得られ、ワークライフバランスを整えることにもつながります。

さらに、業務改善を通じて従業員が新たなスキルを習得できる環境を提供することも重要です。社内SEが導入するシステムやツールに関する研修やサポートを行うことで、従業員はスキルアップを実感し、成長意欲が高まります。このように、従業員は「もっとこの職場で頑張ろう」という意識をもつようになり、結果として業務改善が従業員満足度の向上につながります。

業務改善は、企業全体の生産性向上だけでなく、従業員が自分の成長を感じ、職場での満足度が高まる大きな要因となります。

「誰かの業務を楽にしたい」という視点を持つ社内SEは、企業からの評価も高いです。特に、現場の小さな困りごとに目を向け、業務改善につなげた経験は、実績として非常に説得力があります。

リスクの低減

社内SEが業務改善に取り組むことは、企業全体のリスク軽減につながります。たとえば、業務の「標準化」を進めることで、誰が作業をしても同じ手順で業務を進めることができるようになり、ヒューマンエラーを防止できます。特に若手社員や非正社員が増加している職場において重要です。標準化された手順を確立することで、経験にかかわらず全社員が同じ結果を出せるため、安定した業務遂行が可能です。

また、社内ルールを統一することも効果的です。たとえば、合併後の企業では、異なるルールや業務フローが存在することがリスクを生む原因になります。しかし、社内SEがそれらを統一し、全社員が同じルールのもとで業務を行うことで、ミスやトラブルの発生を大幅に減らせます。

さらに、機械化やシステム化によって業務を自動化することも、リスク軽減に大きく貢献します。特に繰り返し作業は、人手によるミスが起こりやすいため、社内SEがこれらの作業をシステム化することで効率が向上し、ミスも減少します。

ヒューマンエラーの防止や業務標準化は、経営陣からも高く評価されるポイントです。特にM&Aや組織再編など変化の多い企業では、リスクマネジメントができる社内SEの存在が欠かせません。

社内SEは業務改善の推進役。進め方と実践法

社内SEは、単なるIT管理者にとどまらず、業務改善の起点となる存在です。業務課題を発見し、改善策を具体化し、現場に定着させるまでのプロセスをリードできる立場にあります。

ここでは、社内SEが業務改善をどのように推進していくのか、その視点や実践法について解説します。

安定したIT基盤が改善の出発点になる

業務改善を進めるには、まず業務が止まらないIT環境を整備することが前提です。社内SEは仮想化やHCI(ハイパーコンバージドインフラ)を活用することで、運用効率を高め、インフラ障害による業務中断のリスクを最小限に抑えます。

たとえば、物理サーバーの集約やHCIによる冗長構成により、システムの安定稼働を維持しやすくなります。その結果、現場は日々の業務に集中でき、改善活動に踏み出す余裕も生まれます。

システムを“現場に合う形”に最適化する

社内SEが業務改善に取り組む際、システム最適化は非常に重要です。システムが適切に最適化されていないと、業務の効率が大幅に低下する可能性があります。

たとえば、SCSK Minoriソリューションズ株式会社の導入システムの満足度調査によると、自社開発のシステムに対して約42.6%の従業員が不満をもっていることがわかっています。これは、システムの使いにくさや操作性の問題が業務の足かせになっていることを示しています。

このような課題に対応するため、社内SEは現状を分析し、問題点を特定する必要があります。具体的には、システムの操作が複雑すぎる部分や、業務フローに合っていない機能を見つけることが重要です。そして、これらの問題点を改善することで、業務効率が大幅に向上し、従業員の満足度も高まります。

さらに、最適化されたシステムはトラブルが減少するので、結果的に社員全体の生産性向上につながります。社内SEがこのプロセスを主導することは、組織全体の成長に大きく貢献するでしょう。

部門横断の視点で全体最適を図る

社内SEが業務改善に取り組む際、単なる技術支援にとどまらず、組織全体を把握する横断的な視点をもつことが求められます。たとえば、縦割り組織の中では、各部門が独立して業務を進めることが多く、部門間の連携が不足しがちです。しかし、社内SEが業務改善の中心となることで、異なる部門のメンバーとも交流が深まり、問題解決において多角的な視点がもてるようになります。

こうした取り組みによって、部門間で普段は見逃されていた課題を発見しやすくなり、全体への最適化を図ることができます。たとえば、ある部門で効率化が進んでいない業務が、ほかの部門のノウハウを活用することで改善できる場合もあります。これにより、組織全体のパフォーマンス向上が期待でき、社内SEが果たす役割はさらに大きくなるでしょう。

さらに、業務改善を通じて得られる多様な知見は、組織全体の問題解決能力を高めるだけでなく、個々のメンバーの成長にもつながります。自らの取り組みが会社全体に貢献できると実感できるため、やる気が向上し、次の課題にも積極的に挑戦する意欲が湧いてくるはずです。

継続的に改善を進めるための仕組みをつくる

業務改善は一度きりで終わるものではありません。継続的に改善を続けるには、PDCAサイクルをベースとした仕組みづくりが欠かせません。

現状把握→課題設定→改善実行→効果検証という流れを習慣化することで、改善の精度も徐々に高まります。社内SEがこのサイクルを主導し、他部署を巻き込んでいくことで、改善の文化が組織に根づきます。

社内SEのための現状分析ガイド― フローの見える化から改善計画の立案まで ―

業務改善を効果的に進めるには、「何を変えるべきか」を明らかにすることが不可欠です。その出発点となるのが現状分析です。

社内SEとして業務改善を推進するなら、まずは業務の流れを可視化し、ボトルネックや無駄を洗い出すことから始めましょう。本記事では、業務フローの見える化、データ活用、システムパフォーマンス評価まで、現状分析に必要な具体的手法を解説します。

1. 業務フローの可視化から始める

業務改善の土台は、現場で何が行われているかを“見える化”することです。口頭の説明や暗黙知に頼ったままでは、課題の特定が困難になります。

たとえば、承認プロセスのどこで時間がかかっているのか、入力作業が重複していないかなど、実際の流れを図式化することで初めて見えてくる問題もあります。

さらに、業務フローを可視化すれば、新人教育や引き継ぎの効率化、業務の標準化にも役立ちます。業務の全体像を明らかにすることは、改善の第一歩です。

2. ボトルネックや無駄の見極め

業務を俯瞰したうえで、処理が滞っている箇所や不要な作業工程を特定していきます。

たとえば、紙で運用されている業務や、非効率な二重入力が発生している業務などは、明らかな改善余地があります。こうした無駄は、現場の業務ヒアリングやログの確認を通じて、実態を把握することが重要です。

また、ボトルネックは一見わかりにくい場所に隠れていることも多く、「人に依存している工程」「承認が滞るタイミング」なども含めて観察する必要があります。

3. データに基づく客観的な分析

属人的な判断に頼らず、客観的なデータを使って改善点を裏付けることも欠かせません。

ログデータや作業時間、トランザクション数などの定量情報を集めて分析することで、作業負荷の偏りや時間の無駄を数値で把握できます。たとえば、月末の処理が集中している場合には、バッチ処理の自動化やスケジューリングの見直しが検討できます。

さらに、属人化のリスクもデータから見抜けます。「この作業は○○さんしかできない」という状況が生まれていないかをチェックし、標準化のヒントにもつなげましょう。

4. システムパフォーマンスの評価も忘れずに

業務の現場だけでなく、それを支えるシステム基盤の状態も、現状分析の一部です。

たとえば、サーバーのCPU負荷やネットワークトラフィックの状況をモニタリングし、どこで処理が詰まっているかを可視化します。これにより、システムの処理遅延や障害の原因を特定しやすくなり、業務への影響を最小化できます。

モニタリングツールを活用すれば、こうした作業の多くは自動化可能で、パフォーマンス改善のサイクルを短縮できます。

5. 改善点の抽出と計画への落とし込み

現状の可視化と分析を終えたら、改善点を明確にし、具体的な計画に落とし込むフェーズへと移行します。

たとえば、「処理が重いシステムはスペック増強」「無駄な承認フローは簡素化」「紙の書類は電子化」など、原因に応じた対策をリストアップし、優先順位をつけて整理します。

加えて、「短期で改善できること」「中長期で着手すべきこと」の切り分けも大切です。改善のインパクトや実現可能性を見極めたうえで、段階的に取り組んでいくことが、業務改善を確実に前に進める鍵になります。

社内SEの求人なら社内SE転職ナビ

社内SEとして業務改善を目指すなら、まずは現状の分析と問題点の特定が重要です。しかし、その一歩を踏み出すのは簡単ではありません。エンジニアとして更なるスキルアップやキャリアの向上を考えているなら、社内SE転職ナビが強力なパートナーになります。社内SE転職ナビはITエンジニアに特化した転職エージェントで、5,000件以上の豊富な求人案件をご用意。あなたのスキルや経験にぴったり合ったポジションを見つけることができます。

また、IT業界の知識が豊富なキャリアコンサルタントが、あなたのキャリアプランやライフスタイルに合わせてアドバイス。非公開求人も多数扱っているので、ほかのサイトでは見つけられない貴重な案件に出会える可能性も高まります。今すぐ社内SE転職ナビ登録して、新たなキャリアの一歩を踏み出しましょう。

まとめ

この記事では、社内SEが実現する業務改善の第一歩について解説しました。

社内SEが業務改善に取り組む際、まずは現状を正確に把握し、具体的な問題点を特定することが重要です。これにより、業務の効率化やコスト削減を実現でき、従業員のモチベーション向上にもつながります。

現状分析を行うことで、どこに無駄や非効率があるのかが明確になり、最適な解決策を導き出すことができます。たとえば、業務フローを見直すことで、業務の効率化を図ることができるでしょう。

業務改善を成功させるためには、現状をしっかりと把握することが不可欠です。現状分析と問題点の特定が、改善への第一歩となります。社内SEとして業務改善に挑戦し、会社の生産性向上を目指しましょう。

ライター:吉武 秀章(よしたけ ひであき)

大学院で機械工学の修士号を取得。在学中に日本材料科学会で受賞。大手機械系グループ会社に入社し、エンジニアとして機械製品の研究開発および不良原因のシステムデータ解析を担当。現在はフリーランスのWebマーケターとして、SEO/SEM施策の立案および実施、AI記事生成システム構築支援に従事し、元エンジニアとしてIT業界の情報をわかりやすくお伝えしています。https://www.wantedly.com/id/yoshitakehideaki

-1-300x157.png)