二次面接まで進めば「ほぼ内定」と言われますが、本当にそうでしょうか?実際には最終判断の場として、厳しいチェックが行われる企業も少なくありません。

本記事では二次面接を控えた方に向けて、なぜ二次面接が「ほぼ内定」と言われるのか、その根拠や通過のサイン、落ちる人の特徴まで徹底解説します。面接を突破するために必要な「見せ方」や「答え方」のコツも具体例付きで紹介します。

この記事のポイント

- 二次面接が“ほぼ内定”とされるのは、企業がこの段階で採用を前提にした確認に入るケースがあるため

- 面接官が入社時期や配属の話をするのは、本気度の高い合格サインと見なされることが多い

- 志望動機にズレや浅さがあると、スキルがあっても「長く働けなそう」と判断されやすい

- 事実だけでなく「なぜそうしたか」「何を感じたか」を語れるかが、通過の分かれ目になる

なぜ「転職の二次面接はほぼ内定」と言われるのか

転職活動で「二次面接まで進めばほぼ内定」と耳にすることがあります。これは、企業側が一次面接までで職務経歴やスキルの確認を終えており、この段階で候補者がかなり絞り込まれているためです。つまり、二次面接に呼ばれた時点で、企業としては「この人なら内定を出しても良い」と考えている場合が多く、あとは最終確認に近い場面となります。

特に通過率が高い企業や、最終面接で形式的なやり取りのみが行われる会社では、二次面接が事実上の“本番”となることも少なくありません。「もう少しで決まりそう」という空気感が漂うのはそのためです。

二次面接が最終選考になるケースもある

最近では、二次面接をもって最終判断を下す企業も増えています。

背景としては、優秀な人材をより早く確保したいという企業側の事情があります。経営層や部門責任者が早い段階で面接に登場し、候補者の熱意や組織になじめそうかどうかを直感的に判断することで、無駄な面接を省き、スピーディな内定提示につなげているのです。

また、選考が長引けば長引くほど、候補者が他社に流れてしまうリスクも高まります。そこで、二次面接の段階で社内の合意を得て、条件面のすり合わせに進む会社も増加傾向です。さらに、人事や面接官の工数を効率的に使いたいという意図もあり、「二次面接=内定の場」としている企業もあります。

合格フラグの具体例(言われがちなセリフ・雰囲気)

二次面接の終盤になると、面接官の言葉や態度に“前向きサイン”が見え隠れします。

業務内容の詳細に踏み込む

「入社後は○○プロジェクトに携わってもらう予定です」「実際のチーム構成はこうで…」といった説明が具体的になると、“あなたと働く”前提で会話が進んでいるサインです。

条件面のヒアリングが増える

「年収のご希望は?」「リモートワークについてのご希望はありますか?」など、待遇の話が具体的に出ると、内定に向けたすり合わせが始まっていると考えられます。

入社時期の話が出る

「いつ頃から入社できますか?」「引き継ぎ期間はどのくらい必要ですか?」といった入社スケジュールの確認は、社内での選考がほぼ通過している証拠です。

次のステップを打診される

「現場メンバーと顔合わせをしませんか」「経営層とも一度お話しいただきたい」といった提案は、最終調整・意思確認の段階に入っているサインです。

ただし、これらはあくまで“合格フラグ”であって、必ずしも内定が保証されるものではありません。期待しすぎず、最後まで丁寧に応対しましょう。

エージェント・Hongo

エージェント・Hongo面接官の「入社後」の話題や条件交渉は期待してしまいますが、複数候補者に同じ説明をしているケースもあります。「他社に流れないように確保したい」といった面接官側の気持ちもあるため、冷静さを持って対応するのが大切です。

二次面接で企業が見ている3つのポイント

二次面接は「スキル確認」だけの場ではありません。二次面接の本質は、実は「能力」だけではなく、より深い“人となり”や“志望の腹落ち感”、そして“入社後のリアルなイメージ”に焦点が移っています。

組織に溶け込めるか(カルチャーフィット・協働適性)

まず、企業が強く気にしているのは、その人が本当に組織に馴染めるかどうかという点です。形式的な“明るさ”や“感じの良さ”だけでなく、自社の雰囲気や、そこで働く人たちの仕事観と自然にフィットできそうか。つまり、日々のやり取りやプロジェクトの現場で、一緒に苦楽をともにできるイメージが湧くかどうかを見ています。

面接官が雑談を交えて話してくるのは、単に緊張をほぐすためだけではありません。言葉の選び方やちょっとした表情、間合いから「この人と一緒に仕事をする感覚」を探っているのです。あらかじめ用意した模範解答より、その場で素直に感じたことや、自分の言葉でやり取りすることの方が、はるかに響きます。

志望動機の“解像度”と腹落ち感

志望動機や志望度の高さは、一次面接以上に“腹落ちしているか”が問われます。ただ「この会社で働きたい」と言うのではなく、「なぜ数ある企業の中でここなのか」「どんな瞬間にこの会社なら頑張れると感じたか」といった、自分の言葉でしか説明できない納得感が求められます。

面接官も、転職理由や将来やりたいことについて踏み込んだ質問をしてきますが、ここで借り物のフレーズや抽象的な言い回ししかできないと、本気度が低いと感じられてしまいます。

逆に、現職や過去の経験から「こんな環境でなら自分は成長できる」「この事業なら長くコミットできそうだ」と自分の芯から出てくる説明ができる人は、強い印象を残します。

二次面接では、「御社で働きたい」という気持ちの“深さ”が見られます。自分の経験と会社の特徴がどこでつながるのかを、自分の言葉で整理できている方は、選考通過率も高い傾向にあります。

-1-300x150.png)

-1-300x150.png)

企業研究・逆質問の“深さ”が差を生む理由

「この人が入社したらどんな活躍ができるか」という現実的な貢献イメージを企業側が持てるかどうかも重要です。つまり、“期待できる”と感じてもらえるかどうか。

過去の経歴やスキルをなぞるだけでは不十分で、「入社したら具体的にこう動ける」「自分の経験をこんな場面で生かせる」といった、会社側にとってのリアルな働きぶりがイメージできるかが勝負どころになります。

面接官が現場の課題やチーム構成について詳しく話してくる場合は、まさにあなたの使いどころを探っている証拠です。そこに対して自分の経験や強みをしっかり重ねて話すことで、内定に一歩近づくはずです。

-300x150.png)

-300x150.png)

二次面接でよく聞かれる質問と答え方

二次面接になると、一次面接よりも一歩踏み込んだ質問が多くなります。ここでは表面的な受け答えではなく、「その人がどんな考え方をしているのか」「入社後にどんな行動をとりそうか」といった本音や行動のクセまで見られる傾向があります。

よく聞かれる質問と、それぞれにどう答えれば自分らしさや本気度が伝わるのかを考えてみましょう。

前職で最も苦労したプロジェクトについて教えてください

この質問では、単に「どんな経験があるか」だけでなく、困難な状況に直面したときにどのように問題を捉え、どう行動し、どんな結果を生み出したかという一連の流れを見ています。採用担当者は、プロジェクトでの立ち位置や役割を通じて「実務の中でどう価値を発揮してきたか」を知りたいと考えています。

また、課題解決の手法だけでなく、「なぜその判断をしたのか」「どんな工夫をしたのか」など、思考のプロセスや判断基準も評価の対象になります。さらに、その経験を通じて得た気づきや成長(学び)をどう今後に活かしていこうとしているかまで語れると、再現性の高い人材として強く印象に残ります。

OK例

「前職で大規模リリース時に性能問題が発生し、ログ分析からボトルネックを特定。キャッシュ機構を改善してレスポンスタイムを平均20%短縮し、リリース後のユーザー満足度も向上しました。」

NG例

「リリース前に不具合が出て大変でしたが、調整には携わりました。次回はもう少し余裕を持って準備したいと感じました。」

役割や成果を曖昧にせず、具体的なアクションや数値が示して回答するようにしましょう。

当社の事業・サービスで最も興味を持った点は何ですか?

この質問では、応募者がどれだけ企業の事業内容やサービスを理解しているか、そしてその中で「どの部分に自分の関心や強みがリンクするのか」を具体的に考えているかが見られています。単なる興味の表明ではなく、「なぜそこに惹かれたのか」「どのような経験があるから共感できるのか」といった背景を含めて答えることが求められます。

また、企業側はその回答から「どこに配置すれば活躍してもらえそうか」「中長期的に定着する意欲があるか」といった実務面・志向面の適合度を測ろうとしています。抽象的な関心ではなく、自分の経験やスキルと事業の接点をどう見出しているかまで言語化できると、具体的な活躍イメージを持ってもらいやすくなります。

OK例

「御社の課金分析基盤がリアルタイムで可視化される点に魅かれました。前職でRedshiftを使った同様のダッシュボード構築を経験しているので、スムーズに貢献できると考えています。」

NG例

「御社のプラットフォームがスケーラブルだと知り、興味を持ちました。私もスケーラビリティには関心があります。」

単に「興味がある」ではなく、「自分の経験とどう接続するか」を伝えると、相手の印象は変わります。事前に求人票や事業資料を読み込み、“どこに貢献できるか”まで言語化しておくのが有効です。

入社後、最初の半年で取り組みたいテーマは何ですか?

この質問では、入社後にどのような立ち上がり方を想定しているかを通じて、実行力・計画力・自走力を見ています。

採用側は「すぐに現場で動けるかどうか」だけでなく、「周囲と連携しながら優先順位をつけて動ける人か」「会社のリソースを活かしながら成果につなげる視点があるか」を知ろうとしています。

また、最初の半年という時間軸の中で、どのように情報をキャッチアップし、どの領域にどれくらいのスピード感で入り込んでいくかというリアルな行動計画が描けているかも評価の対象です。単なる「学びたい」「貢献したい」という抽象的な意思ではなく、具体的な目標やアプローチの提示ができれば、即戦力としての信頼感につながります。

OK例

「まずはCI/CDパイプラインを理解し、2カ月目までにデプロイ手順書を整備。3~6カ月目には自動テストのカバレッジを現状比で15%向上させ、リリース品質の安定化に寄与したいです。」

NG例

「まずは仕事の流れを覚えたいです。その後、チームに役立つことを探して取り組みたいと思っています。」

チーム内で意見が食い違ったとき、どのように折り合いをつけますか?

この質問では、意見がぶつかったときにどう向き合い、どう整理して、どう決着をつけようとするかを見ています。プロジェクトでは、正解が一つに決まらない場面や、立場によって優先順位が変わることも少なくありません。そんなとき、相手の考えをどう受け止め、自分の意見をどう伝え、最終的にどう歩み寄ろうとしたか。そのプロセスにその人のスタンスが表れます。

「うまくやっています」だけでは伝わらず、実際にどんな場面でどんな工夫をしたかを聞くことで、チームでの立ち回り方や信頼の築き方が見えてきます。成果の大小よりも、対立を前向きに乗り越える姿勢や工夫の具体性があると、印象に残りやすくなります。

OK例

「意見が食い違ったときは、まず感情ではなく背景を理解するようにしています。何を懸念してその意見に至っているのかを整理すると、実は目指している方向は近いことも多いので、まずそこをすり合わせます。そのうえで、判断の軸を明確にして、チームとして何を優先すべきかを共通認識にできるよう働きかけます。納得感を持って進めることを大事にしています。」

NG例

「相手の話をよく聞いて、自分の意見も伝えるようにしています。最終的にはみんなで納得できる方法を探します。」

自身が今後伸ばしたいスキルと、そのための具体的な取り組みは何ですか?

この質問では、「どんなスキルを伸ばしたいか」だけでなく、自分に何が足りていないかをどう把握しているか、そしてそれに対してどんな行動を起こしているかを見ています。言い換えれば、自己理解と成長への意思、そしてそのために自分で計画を立てて動ける人かどうかを確認したいということです。

「学びたい」「伸ばしたい」といった意欲を口にする人は多いですが、具体的な手段やスケジュールが語られると、それが本気の計画として伝わります。また、自分の業務やキャリアとスキルアップの方向性がちゃんと結びついているかも見られており、ただの興味レベルではなく、実務とつながる取り組みかどうかが判断ポイントになります。

OK例

「クラウドセキュリティの知見を強化したいと考え、現在は毎週オンライン講座で新サービスの設定演習を実施中です。月内にハンズオンチャレンジを社内で共有し、知識を定着させる予定です。」

NG例

「セキュリティに興味があるので勉強したいです。本や動画を見ながら学ぼうと思います。」

他社と比較して、当社を第一志望に挙げる理由は何ですか?

この質問では、単に「御社がいいと思ったから」といった表面的な理由ではなく、なぜ他社ではなくこの会社なのか、その納得感を持って語れるかどうかを見ています。企業は、ただスキルのある人を採りたいだけでなく、「入社後に長く活躍してくれるか」「価値観や仕事のスタイルが合っているか」も重視します。

給与や働きやすさなどの条件面ではなく、企業の考え方や事業の方向性に共感しているか、自分の経験や志向とどう重なると感じたのかが伝わると、志望度の高さがよりリアルに伝わります。また、「他社とどう違って見えたか」という視点は、本人がどれだけ比較・検討した上で判断しているかを測る材料にもなります。

OK例

「御社は技術部門とビジネス部門が密に連携し、私のような技術者でも経営判断に参加できる仕組みが魅力です。前職での改善提案が即座に採用された経験を、より大きな裁量で活かせると感じました。」

NG例

「他社の選考も進めていますが、御社は雰囲気が良さそうだと思ったからです。」

二次面接で落ちる人の特徴と失敗パターン

転職の二次面接では、一次面接よりも深いレベルでの人物理解が行われます。経歴やスキルはもちろん「この人と一緒に働けるか」「自社で長く活躍してくれそうか」といった安心感や納得感が評価されるポイントになります。

しかし、そうした判断の中で「この人で大丈夫だろうか」と面接官に不安を抱かせてしまう受け答えや振る舞いをしてしまうと、一次を通過したにもかかわらず二次で落ちるというケースは少なくありません。

態度・話し方・受け答えに出る違和感とは

面接で落ちる原因はスキル不足よりも、印象上の違和感によることが多くあります。たとえば、入室時から猫背で声も小さく、目線が合わない応募者は、能力に問題がなくても「自信がなさそう」「頼りなく見える」といった印象を与えてしまいます。

また、質問に対して毎回長い前置きを入れたり、結論が曖昧なまま話が終わったりすると、面接官は「頭の中を整理できていない人」「受け答えに不安がある人」という見方をしがちです。

さらに、質問の意図を十分に理解せずに回答してしまうケースも要注意です。たとえば「チームでの課題解決経験はありますか?」と聞かれているのに、「一人で担当していた業務内容」の話をしてしまうような場合、聞かれていることを正確に捉える力が弱いと判断されかねません。

論理的に話そうという意識から、事実や結果だけを簡潔に伝えて終わってしまうことがあるかと思います。しかし、感情や熱量が感じられにくいと、「一緒に働くイメージが湧かない」と判断されることも。

実績を伝える際は、「なぜそうしたのか」「どんな思いがあったのか」といった背景を含めることで、印象が大きく変わります。

一貫性のないキャリアの語り方は不信につながる

二次面接では「この人の志望動機は本物か?」という点がシビアに見られます。ありがちな失敗として、志望理由と経歴の説明に一貫性がないというケースがあります。

たとえば、「新しい技術に挑戦したい」と言いながら、これまでのキャリアでは保守運用のみを繰り返していたり、「スピード感のある環境に惹かれた」と言いながら、大手企業に長く勤めてきた背景を強調してしまったりすると、「それならなぜ今なのか?」「どこまで本気なのか?」という疑念が生まれてしまいます。

こうした不整合を防ぐには、「キャリアの軸」を明確に持つことが重要です。たとえば、「顧客に近い立場でプロダクトを改善することにやりがいを感じてきた」といった一貫した価値観を語り、その延長線上で「だからこそ、御社の〇〇領域で挑戦したい」と結ぶと、自然な流れになります。また、これまでの経験を「学びの蓄積」として構成し、転職理由と志望動機を“地続きの話”として語ることが説得力を生みます。

「他社と比べて御社が良い」は逆効果になることも

意外と落とし穴になりがちなのが、「他社と比較して御社が魅力的だった」という志望動機の語り方です。「他社より福利厚生が良い」「残業が少なそう」といった条件面の優位性を前面に出すと、面接官は「待遇で選んでいるだけでは?」と受け取りかねません。もちろん他社と比較していること自体が悪いわけではありませんが、それをそのまま口にしてしまうと、志望度の本気さが疑われる原因になります。

他社選考の話をする場合は、「複数社選考を進めている中で、御社の◯◯という方針が最も自分の志向と合っている」といった価値観ベースの違いに言及することが望ましいです。業務内容やプロダクト思想など、比較するなら“内容”を軸にして、その上で「だから御社を選びたい」という構造で話せば、むしろ志望度の高さを印象づけることができます。

二次面接を「本当にほぼ内定」にするための準備

二次面接は、評価の最終確認ではなく「この人を採用するかどうか」の本格的な判断の場です。ここでの準備次第で、内定に大きく近づくか、それとも見送りになるかが決まります。

一次よりも深い自己理解、説得力ある実績の伝え方、そして本番に向けた具体的な対策。この3つを押さえておくことで、二次面接は“通過点”ではなく“決定打”に変わります。

自分の強みと志向を掘り下げて言語化する

二次面接では、自分の強みをただ言葉にするだけでは足りません。たとえば「調整力がある」「粘り強い」といった自己評価は、誰でも言えてしまう表現だからです。面接官が知りたいのは、その強みがどのようにして形成され、実際にどのような場面で役に立ってきたのかという背景と具体性です。

まずは、なぜ自分にその強みがあるのかを考えるところから始めます。たとえば「調整力がある」と感じているなら、それはどんな経験から身についたのか、どんな課題に直面して何を工夫した結果なのかを思い出してみてください。過去の仕事の中で、自分が自然にやっていたことや、他人から感謝された行動がヒントになります。

次に、その強みを発揮した具体的なエピソードを準備しましょう。たとえば「部署間の意見が割れていた中で、双方の立場を整理し、合意を引き出した経験がある」といったように、行動と結果がわかる事例を用意しておくと説得力が増します。

このように、ただ「自分にはこれができます」と言うのではなく、「なぜそれが自分の強みだと言えるのか」「その強みが実際にどう役立ったのか」を自分の言葉で説明できる状態にしておくことが、二次面接では大きな武器になります。

面接官は、スキルそのものよりも、それが自社の中でどう活きるのかをイメージしながら聞いています。だからこそ、強みを語るときは背景と実例の両方をセットで伝えることが重要です。

実績やスキルを構造的に整理しておく

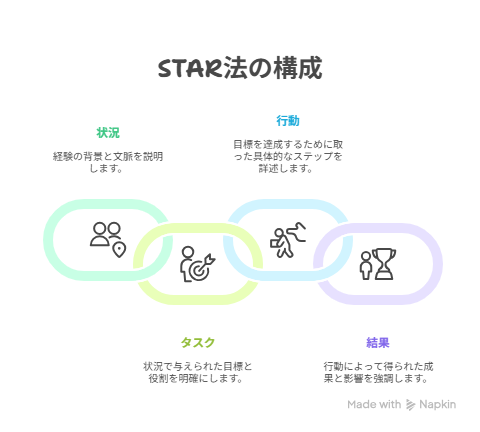

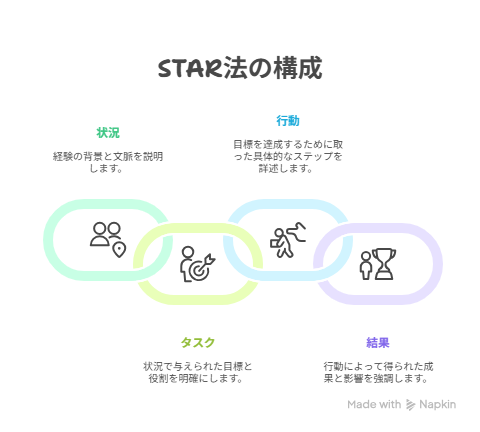

二次面接では、スキルや実績を「再現性のある成果」として伝えることが求められます。そこで有効なのが、STAR法(状況・課題・行動・結果)です。STAR法のフレームワークに基づいて話すと要点が整理され、面接官にも成果が伝わりやすくなります。

たとえば、「問い合わせ対応を効率化しました」と言うだけでは不十分ですが、「月200件の問い合わせが滞っていた状況で、対応フローを見直し、自動返信の導入を提案。結果として平均対応時間を30%短縮しました」と言えば、具体的な行動と成果が明確に伝わります。

実績を話す際は、なるべく数字や事実を添えて簡潔にまとめること。抽象的な表現より、「何を、どのように、どのくらい変えたのか」を押さえるだけで、印象は大きく変わります。話す内容だけでなく、話し方にも構造を持たせることが、説得力を高めるポイントです。

本番に備えた練習と当日の意識ポイント

どれだけ準備を整えても、本番でうまく伝えられなければ評価にはつながりません。特に二次面接は、一次よりも質問の深度が増し、想定外の聞かれ方をされることもあるため、伝える力そのものを磨いておく必要があります。

まず効果的なのは、声に出して練習することです。読み込むだけでは気づけない表現の曖昧さや、話の流れの悪さに気づくことができます。特に「言い切れていないところ」「結論がぼやけているところ」は録音して聞き直すと自覚しやすくなります。

可能であれば、第三者に面接官役をお願いし、想定質問に答える練習をしてみましょう。話す内容が伝わっているかどうか、どこで間延びしているか、客観的なフィードバックを受けることで、本番での回答の精度が高まります。

また、当日は面接の中身だけでなく、第一印象やリアクションも見られています。入室時の姿勢、アイコンタクト、質問に対するうなずきや間の取り方など、「この人と一緒に働くことを想像できるか」という観点で評価される場面も多くあります。

緊張を完全になくすことはできませんが、事前の準備を積み、実際に口に出して練習しておくことで、焦りや言葉の詰まりは大きく減らせます。話す内容だけでなく、伝え方まで含めて整えておくことが、二次面接での印象を決定づける要素になります。

-1-300x157.jpg)

-1-300x157.jpg)

面接後のフォローと次へのアクション

面接後にすべき最初のアクションは、記憶が新しいうちに振り返りをしておくことです。質問の傾向、うまく答えられなかった部分、反応が良かった話題などを簡単にメモに残しておきましょう。後日改めて見返すことで、自分の改善点や企業ごとの特徴が見えてきます。

通過後にすべき入社準備と確認事項

無事に内定を得られたら、次は入社に向けた最終確認のフェーズです。条件提示を受けたら、内容をそのまま受け入れるのではなく、以下のポイントを冷静にチェックしましょう。

- 雇用形態(正社員か契約社員か、試用期間の有無)

- 年収や月額報酬(基本給・手当の内訳、残業代の扱い)

- 勤務地・出社頻度(フルリモートか、出社日数ありか)

- 配属部署やチーム構成

- 業務内容(求人票とのズレがないか)

- 入社日や引き継ぎスケジュール

また、企業のカルチャーや評価制度、将来的なキャリアパスについて、気になることがあれば、内定承諾前に確認しておくことをおすすめします。あいまいなまま承諾すると、入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔する可能性があるためです。

不合格時の振り返り:改善点の整理法

もし不合格となってしまった場合も、それで終わりにせず学びの機会に変えることが大切です。結果に一喜一憂するよりも「なぜうまくいかなかったか」を丁寧に振り返ることが、次の成功に直結します。

エージェント経由であれば、企業からフィードバックをもらえることもあります。その内容が抽象的だった場合は、エージェントに「具体的にどの点が懸念されたのか」「どう改善すべきか」を確認してみましょう。

一方、直接応募などでフィードバックが得られない場合でも、自主的に以下を整理してみてください。

- 質問の意図を外していたところはなかったか

- 回答が長すぎたり、結論が曖昧になった箇所はないか

- 表情や姿勢、言葉のトーンに自信があったか

- 自分の強みや志望動機が相手に刺さる形で伝わっていたか

反省は「感情」ではなく「構造」で行うのがポイントです。毎回の面接に目的を持ち、そこから改善点を拾う姿勢が、着実な前進につながります。

転職エージェントを味方につけるコツ

転職活動を一人で進めるのが不安な方や、客観的なアドバイスが欲しい方にとって、転職エージェントの活用は大きな武器になります。特に二次面接以降は、「書類で通るか」よりも「話して伝わるか」が問われるため、対策の質が重要です。

エージェントをうまく活用するポイントは、以下の通りです。

- 面接前に、想定質問や企業の評価ポイントを共有してもらう

- 模擬面接を依頼して、自分の話し方を第三者目線でチェックしてもらう

- 面接後に企業側へフォローを入れてもらい、選考進捗を早める

- 落選時にフィードバックを取得してもらい、次の面接に活かす

たとえば、ある候補者が「志望動機が弱い」と不合格になった際、エージェントが企業に確認したところ「~~の質問から事業理解が浅く見えた」との具体的な指摘が返ってきました。それを受けて本人は事業構造の理解を深め、次の企業では見事内定を獲得しています。

エージェントは情報源であると同時に、選考の流れを整えてくれるパートナーでもあります。対話を重ね、意図や悩みを共有しておくことで、より精度の高いサポートを受けることができます。

緊張しやすい方は事前に模擬面接を行うことで、本番でスムーズに話しやすくなります。企業の求人傾向やニーズについてお話しできることもあるので、ぜひご活用ください。

転職成功の本質:「内定=ゴール」ではない

転職活動では、どうしても「内定を取ること」そのものが目標になりがちです。しかし、本来の目的は「自分が納得できる環境で働くこと」のはずです。内定をゴールと考えてしまうと、入社後に「思っていた環境と違った」「やりたいことができない」といったギャップに悩む可能性があります。

大切なのは、内定の数ではなく、どれだけ自分に合った選択ができたかです。面接を重ねるほど、自分の働き方やキャリア観と向き合うことになるからこそ「どこで働きたいか」だけでなく「どんなふうに働きたいか」を見失わない視点が必要です。

自分に合った職場選びの軸を持つ

企業からの評価よりも、自分自身の価値観を判断基準にすることが、満足度の高い転職には欠かせません。「ここなら頑張れそうだ」と思える職場を選ぶには、自分なりの“選ぶ軸”を持つことが大切です。

たとえば、以下のような基準は、単なる条件よりも長期的な満足感につながります。

- 働き方の柔軟性(リモート可、裁量の有無など)

- 評価やフィードバックの文化(納得感のある成長機会があるか)

- チームの雰囲気や年齢構成(年齢層、働き方のテンポ)

- 仕事と生活のバランス(休日の取りやすさ、残業の状況)

- 経営層やマネージャーの考え方(ミッションと一貫性があるか)

こうした軸を事前に明確にしておくことで、面接中の情報収集も的確になり、「通ったから行く」ではなく「選んで入社する」という主体的な決断ができるようになります。

マッチングの重要性とキャリアの納得感

転職先を選ぶうえで、「自分に合っているかどうか」という視点は決して妥協してはいけない要素です。スキルがマッチしていても、価値観や働き方の方向性にズレがあると、早期離職のリスクが高まります。

面接では「この会社で何が求められているか」を知ると同時に「自分がその環境で長く活躍できそうか」「無理せず力を発揮できそうか」といった相性の確認も必要です。

実際、短期離職を繰り返す人の多くは、「とりあえず通ったから入社した」「条件面だけで決めた」といった背景を持っています。逆に、満足度の高い転職をした人は、「自分が納得して選んだ」と感じており、その納得感が仕事へのエンゲージメントにもつながっています。

二次面接を通じて働き方を見直す

面接を受ける中で、「この会社には向いていないかもしれない」「自分が重視したいのは業務内容よりも裁量権だ」など、新たな気づきを得る人も少なくありません。特に二次面接では、具体的な業務内容や働き方について詳しく知る機会があるため、自分の「働く価値観」を見直すきっかけになります。

企業の評価を待つだけでなく、「この会社でどんな時間を過ごすか」「どんな働き方がしたいか」を、自分自身にも問い直してみてください。面接は、相手に選ばれる場であると同時に、自分が相手を選ぶ機会でもあります。

転職活動は、人生における大きな意思決定です。内定の可否に一喜一憂するのではなく、自分の将来に責任を持つためのプロセスとして、一つ一つの面接を丁寧に捉えることが、納得のいくキャリア選択につながります。

社内SEの求人なら社内SE転職ナビ

転職活動では「面接の通過」がゴールに思えますが、本当に大切なのは、自分に合った職場を見極め、納得して入社すること。社内SE転職ナビでは、技術スキルだけでなく「働き方」や「社風」との相性も含めて、あなたに合った企業をご紹介します。

一次・二次面接対策のサポートはもちろん、志望動機や自己PRの言語化まで丁寧に伴走。現場を理解するキャリアアドバイザーが、企業との橋渡し役として選考を前向きに進めます。面接で「この会社で働きたい」と自然に伝えられるよう、私たちが下準備から支援します。

まとめ

二次面接は「ほぼ内定」と言われることもありますが、実際にはここで落ちる人も少なくありません。企業はこの段階で、スキルだけでなく志望動機の納得感やカルチャーフィット、入社後のイメージまで見極めようとしています。

面接中の発言や態度に合格サインが表れる一方で、言葉の曖昧さや違和感が選考に影響することも。事実だけでなく背景や思考を言葉にできるかが鍵となります。自分の強みをどう活かせるかを整理し、対話に備えることが、内定への一歩になります。