「有給休暇を申請しづらい」「業務が多すぎて休む暇なんてない」そんな悩みを抱えるエンジニアの方は少なくありません。慢性的な忙しさや職場の雰囲気により、有給が取れない状況が続くと、心身の不調にもつながりかねません。

本記事では、有給休暇が取りにくい原因やリスクを明確にしたうえで、実践できる具体的な対処法を詳しくご紹介します。有給が取れない現状を少しでも改善したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

そもそも有給休暇とは

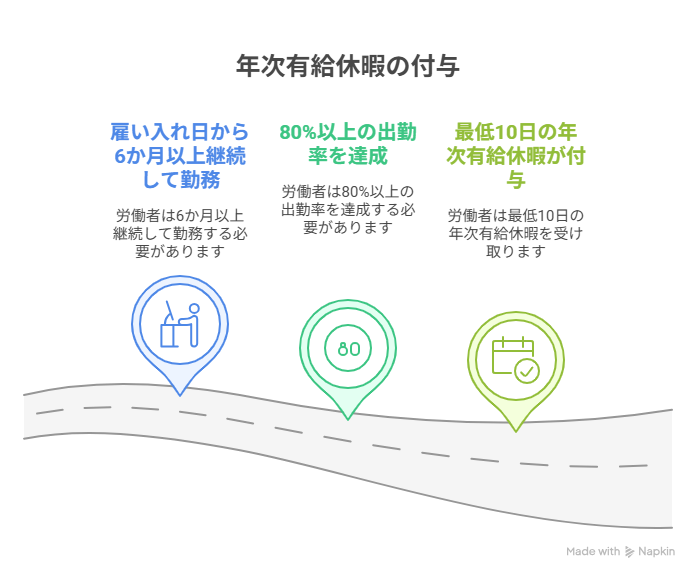

有給休暇とは、労働者が給与を受け取りながら取得できる法定休暇のことで、労働基準法第39条に基づき全ての労働者に対して与えられる権利です。正社員はもちろん、パートタイマーや契約社員、管理職も含め、一定の条件を満たせば取得が可能です。

具体的には、入社から6か月以上勤務し、その間に8割以上出勤していれば、少なくとも10日間の有給が付与されます。

この制度は、仕事と生活のバランスを整えるとともに、心身のリフレッシュや労働意欲の向上にもつながる重要な仕組みです。

2019年4月からは、年10日以上の有給がある労働者には、企業が年5日以上の取得をさせることが義務付けられました。つまり、有給を取得することは「遠慮すべきもの」ではなく、法律で守られた当然の権利といえるでしょう。

有給休暇が取れない原因3選

有給休暇の取得は法律で認められた権利であるにもかかわらず、実際にはさまざまな理由から取得が難しいと感じる方も少なくありません。特にエンジニア職では、業務の特性やチーム体制の影響を受けやすいため、個人の努力だけでは解決できないケースもあるでしょう。

ここでは、有給休暇が取得しづらくなる主な原因3つを紹介します。原因を明らかにすることで、自分がどこに課題を感じているのかを整理し、適切な対策を考える第一歩となるでしょう。

有給休暇を取る風潮がない

職場に有給休暇を取得する空気がないと、たとえ制度として整備されていても、実際には取りづらいと感じてしまう人が多いです。特に、上司や先輩が有給をほとんど取得していない場合には、「自分だけ休むのは気が引ける」と感じて申請をためらうこともあるでしょう。

新しく入社したばかりの社員や、チームの雰囲気をまだ掴みきれていない人にとっては、なおさら申請のハードルが高くなりがちです。有給を取ったことで評価が下がるのではないかと不安になるケースもあります。

しかし、有給休暇は法律で認められた正当な権利です。もし職場にその風潮がない場合でも、まずは直属の上司に「事前にスケジュールを調整したい」と相談するなど、慎重にアプローチしていくことで、少しずつ取得しやすい雰囲気をつくることが可能です。

業務量が多すぎる

業務が過密で日々タスクに追われていると、有給休暇を取る余裕がないと感じるのも無理はありません。

特に納期が迫っていたり、自分しか対応できない業務が多かったりと、休暇を取ることでチームに迷惑をかけてしまうのではと遠慮してしまうケースも見られます。IT業界では恒常的な人手不足が問題となっており、一人当たりの負担が増大している現状もあります。

また、少人数体制の開発チームでは、一人の不在がそのまま全体の進捗に影響する場合もあり、周囲に負担をかけたくないという気持ちから、休みを後回しにしてしまうことがあるでしょう。

とはいえ、長期間のハードワークは生産性や健康状態に悪影響を及ぼします。業務の見直しやタスクの分散を意識することが重要です。たとえば、事前に業務の引き継ぎを行ったり、プロジェクトの谷間に計画的な休暇を取ったりすることで、業務負担を最小限に抑えながらリフレッシュしましょう。

そもそも有給休暇をもらえていない

入社から半年未満など、本当に付与条件を満たしておらず有給がまだ発生していない場合もあるため、自分の状況を正しく把握しておくことが大切です。

一方で、「まだ有給が発生していないのかもしれない」と思っている方の中には、実際にはすでに取得資格を満たしているにもかかわらず、そのことに気づいていないケースもあります。企業側には有給の付与状況を積極的に通知する義務がないため、自分から確認しなければ知らされないことも多いのです。

対応策としては、雇用契約書や就業規則を見直し、自分が有給取得の条件をクリアしているかを確認することから始めましょう。条件を満たしているのに取得できない場合は、遠慮せず人事や上司に相談してみてください。制度を正しく理解すれば、納得して有給を活用できるようになります。

有給休暇が取れないとどうなる?

有給休暇が取れない状態が続くと、体力的・精神的な負担が大きくなり、仕事のパフォーマンスにも悪影響を及ぼしかねません。とくにエンジニア職は、集中力や論理的思考力が求められるため、十分な休息が取れていないと業務効率の低下につながる可能性があります。

また、有給を取れない背景には「休めない職場風土」や「業務量の多さ」など構造的な課題もあるため、気づかないうちに無理を重ねている人も少なくありません。ここでは、有給が取れないことで生じやすい3つの問題点について解説します。

体調を崩す

有給休暇を取れない環境では、疲れを感じても「少し我慢すれば何とかなる」と無理をしてしまいがちです。しかし、慢性的な疲労や睡眠不足を放置していると、免疫力が下がり、風邪や頭痛、倦怠感などの不調に悩まされる可能性が高まります。

実際、「風邪気味だけど仕事が忙しくて休めない」と無理を続けた結果、症状が悪化して長期的に体調を崩してしまうケースもあります。とくにエンジニアはPC作業が多く、目や腰への負担も大きいため、休息なしでは体調管理が難しくなるでしょう。

だからこそ、少しの違和感でも早めに休むことが重要です。自分の体調を守れるのは自分しかいません。定期的に休む習慣を持ち、無理のない働き方を心がけましょう。

精神的に疲弊する

休みを取れずに働き続けると、心の余裕がなくなっていきます。とくにエンジニアのように長時間集中を要する職種では、精神的な疲労が積み重なることでモチベーションが低下し、注意力の欠如や作業ミスの原因になりかねません。

「イライラしやすくなった」「気持ちが前向きにならない」といった状態は、休息不足のサインとも言えます。プライベートの時間を確保できないと、リフレッシュする機会が減り、ストレスが慢性化するおそれもあるでしょう。

精神的な余裕は、質の高い仕事を継続するために不可欠です。気分転換や趣味の時間を持つことは、むしろ仕事のパフォーマンス向上につながります。有給休暇を上手に取り入れ、心と体をリセットできる働き方を目指していきましょう。

サービス残業が増える

有給休暇を取れない状態が常態化している職場では、結果としてサービス残業が発生しやすいです。

日常的に業務量が多く有給休暇を取りにくい環境では、「休んだ分を取り戻そう」として残業時間が自然と増加する傾向があります。この残業が適切に申告・管理されていれば問題ありませんが、実態として「休暇を取った手前、残業代は請求しづらい」という心理が働き、サービス残業に繋がりやすくなります。

とくに、労働時間の管理が曖昧な職場では「有給中でも結局リモートで作業していた」「翌日にまとめて残業した」という状況が発生しがちです。こうした働き方が続くと、時間外労働が常態化し、本人の心身への負担も増えてしまいます。

サービス残業を防ぐには、まず業務の可視化とチーム内の負担分散が不可欠です。上司や同僚と連携し、計画的にタスクを振り分けられる体制を整えましょう。有給取得が当たり前の環境を作ることが、サービス残業の抑止にもつながります。

有給が取れないときの対処法

有給が取れない状況を放置してしまうと、心身に不調をきたす恐れがあります。だからこそ、自ら環境を工夫し、適切な対応を取ることで、有給取得のハードルを下げることが重要です。

ここからは、忙しいエンジニアでも実践しやすい「有給取得のための具体的な工夫」を紹介します。無理なく有給を活用し、健全な働き方を実現するためのヒントになるでしょう。

プロジェクトの谷間を狙って有給申請する

有給休暇が取りづらいと感じたときには、プロジェクトの切れ目を狙って申請するのが有効です。たとえば、リリース直後や要件定義前の比較的落ち着いた時期であれば、急な業務対応が発生しづらく、チームの負担も最小限で済みます。

プロジェクト管理ツールやチームスケジューラーを活用して、全体の進行状況を見える化しておけば、上司や同僚との調整もしやすくなるでしょう。また、有給取得の予定を共有しておくことで、計画的に業務を分散しやすくなります。

エンジニアは納期やバグ対応に追われがちですが、タイミングを工夫することで、有給も取得しやすくなります。無理に休もうとするより、計画的に「今なら取れそう」と思えるタイミングを見つけて、少しずつ休む文化を作っていくのがよいでしょう。

リモート勤務+半休を活用する

フルで有給を取るのが難しいときには、「リモート勤務」と「半休制度」を上手に組み合わせることで、心身をリフレッシュする時間を確保できます。たとえば午前中に集中して作業を終わらせ、午後は半休を取って自由な時間を過ごすだけでも、かなり気持ちがラクになるでしょう。

とくにエンジニアは業務の性質上、在宅でも成果が出しやすいため、リモート勤務との相性が良いといえます。また、体調がすぐれない日や家庭の都合がある日にも、半日勤務で柔軟に対応できるのは大きなメリットです。

業務への影響を最小限にしながら、疲れを癒す時間を確保できる点が、この方法の強みです。すぐに休めない職場でも「半休+リモート」から始めれば、周囲の理解も得やすくなるでしょう。

代替要員や業務引き継ぎを明確にする

有給休暇の申請がスムーズに通るかどうかは「自分がいない間の業務がどうなるか」という点が大きく影響します。これを解消するには、休暇中の業務を誰が対応するかを事前に明確にし、必要であれば引き継ぎマニュアルなどを用意しておくと効果的です。

「自分が休んでも仕事は止まらない」と証明できれば、チーム全体も安心し、有給申請がスムーズに通りやすくなります。とくに属人化しやすいエンジニア業務では、日頃からナレッジを共有しておくことが大切です。

業務引き継ぎを通じて、職場内での連携や信頼関係も深まりやすくなります。有給を取ることは迷惑ではなく、仕組みと準備次第で誰にでも可能だということを、周囲に示していきましょう。

有給申請を断られた理由を確認する

せっかく申請しても、有給が却下されてしまうことはあります。その場合には、理由を具体的に確認しましょう。たとえば「今は繁忙期だから」や「他のメンバーと重なっている」といった説明があれば、別の日程で再調整することが可能になります。

一方で「うちは有給を取る文化がない」「誰も休んでいない」など、制度上不適切な理由が返ってきた場合には法的に不適切な対応の可能性があるため注意が必要です。そのようなときは、やり取りの内容を記録に残しておきましょう。

メールやチャットでの会話を保存したり、会話はメモを取ったりするのがおすすめです。後々、労働基準監督署への相談や社内の人事部への報告が必要になった場合に役立ちます。

確認することで職場改善のきっかけになる可能性もあります。まずは冷静に相手の意図を把握し、建設的に話を進めることが大切です。

事前に休暇取得スケジュールを確認する

有給取得のスムーズな承認には、事前のスケジュール確認が欠かせません。同僚との申請時期の重複を避けることで、承認される可能性が高まります。特にチームや部署のメンバーと休暇が重なってしまうと、業務が滞る懸念が生まれ、申請が通りにくくなります。

そのため、休暇希望がある場合は、まず社内カレンダーやシフト表などを確認し、他メンバーの予定と重ならない日を選ぶよう心がけましょう。繁忙期やリリース直前など、休みづらい時期は避けるのがベターです。

また、上司やプロジェクトマネージャーとこまめにコミュニケーションを取り、あらかじめ相談しておくことも有効です。事前共有により、信頼関係も構築されやすく、柔軟に対応してもらえる可能性が高まります。

転職・退職を検討する

どれだけ工夫しても、有給が一切取れない職場では心身に支障が出る前に環境を見直すことが大切です。制度として存在していても、実際には取得を拒まれる、嫌味を言われるなど「使えない空気」が蔓延している場合、転職や退職も視野に入れるべきです。

転職を考える際には、有給取得率の高い企業や、働き方改革に積極的な職場を選ぶことを意識しましょう。エンジニアの需要は高く、職場を変えることで働きやすさが劇的に改善される可能性もあります。

また、退職を決めた場合でも、有給休暇の取得は労働者の正当な権利です。引き継ぎの準備をしておけば、有給を消化してからの退職も可能です。自身の健康とキャリアを守るために、無理せず正当な選択肢を取りましょう。

有給が取りやすいエンジニア職種3選

有給休暇の取りやすさは職種によっても大きく左右されます。エンジニア職は忙しいイメージがあるかもしれません。しかしエンジニア職の中には、業務の性質上、計画的に休みを取りやすい環境が整っている職種もあります。

ここでは、特に有給が取得しやすいとされる代表的な3職種について解説します。

社内SE

社内SEは、自社内の情報システムやインフラの整備・保守・運用などを担当する職種です。基本的に社外との納期やクライアント対応が少ないため、有給が比較的取りやすい傾向があります。

特に、業務の多くが社内で完結し、トラブル発生時も緊急性が高いものでなければ、スケジュールの調整がしやすいのが特徴です。

また、開発や導入フェーズ以外の期間では比較的落ち着いた日常業務が多く、繁忙期と閑散期の波も予測しやすいため、前もって有給を申請すれば取得のハードルは低めです。長期休暇も取得しやすい職場環境を整えている企業も多く、ワークライフバランスを重視するエンジニアには適した選択肢といえるでしょう。

クラウドエンジニア

クラウドエンジニアは、AWSやGCP、Azureなどのクラウドサービスを用いたインフラ設計や構築、運用を担う職種です。この職種が有給休暇を取得しやすい理由はいくつかあります。

まず、クラウド環境の最大の特徴は「どこからでもアクセスできる」という点です。これにより、物理的なオフィスへの出勤が必須ではなく、リモートワークとの親和性が非常に高くなっています。緊急対応が必要な場合でも、自宅や外出先からシステム状況を確認できるため、完全に業務から離れる必要がある有給休暇と、リモートで軽作業を行う在宅勤務を組み合わせた柔軟な働き方が可能です。

また、クラウドエンジニアの業務は自動化の比重が大きいことも特徴です。一人のエンジニアが不在でもシステムが自律的に動作し続けるため、休暇取得へのハードルが下がります。さらに、大規模なクラウド環境を運用する企業では、24時間365日のサポート体制を維持するためにシフト制を導入していることが多いです。このような職場では、交代で休むことが前提の勤務体系となっているため、有給休暇の取得もスケジュールに組み込みやすくなっています。

このように、場所を選ばない業務特性と自動化技術の活用により、クラウドエンジニアは他のエンジニア職と比較して有給取得の柔軟性が高い職種といえるでしょう。

インフラエンジニア

インフラエンジニアは、ネットワークやサーバーの設計・構築・運用保守を担う職種です。プロジェクトの初期フェーズである設計・構築段階は多忙を極めるものの、環境が安定すればその後の運用フェーズは業務内容が一定化しやすく、スケジューリングがしやすいという特徴があります。

特に、監視業務や定型的な保守作業はマニュアルに沿って対応できるため、突発的な対応が発生しにくいという利点があります。また、24時間体制でシフト勤務を導入している企業では、交代制をうまく活用することで計画的に有給を取得することも可能です。

安定した職場環境と適切な人員配置がされている企業であれば、休暇の取得に対するストレスも大幅に軽減されます。

社内SEの求人なら社内SE転職ナビ

有給休暇が取りづらい環境に悩むエンジニアにとって、転職は有効な選択肢の一つです。そのような方には、求人数7,000件以上を掲載する「社内SE転職ナビ」の活用がおすすめです。

社内SE転職ナビは、IT業界に特化した転職支援サービスであり、職場環境や働き方に配慮した求人を提案してくれます。とくに、就業環境の整った社内SE職や情シス、IT企画など、有給の取得率が高くワークライフバランスが取りやすい職種も豊富です。

提案求人は一人あたり平均25.6社と充実しており、定着率も96.5%と非常に高い水準を維持しています。転職の目的や状況に応じて、気軽に情報収集できるカジュアル面談と、本格的な転職支援を受けられるキャリア面談を選べる点も魅力のひとつです。どちらもオンラインで対応可能なため、仕事を続けながらでもスムーズに転職活動が進められます。自分に合った働き方を見つけたい方は、まず社内SE転職ナビに相談してみてください。

まとめ

本記事では、有給休暇が取りにくい状況にあるエンジニアの方向けに、原因と対処法を解説しました。有給を取得できない理由としては、職場に根付いた風潮、過剰な業務量、制度の未整備などが挙げられます。これらを放置すると、体調やメンタルへの影響、サービス残業の増加といった悪循環を招いてしまいます。

こうした状況に対処するには、プロジェクトの谷間を見計らって申請する、半休を上手に活用する、業務の引き継ぎを事前に整えるなど、実行可能な工夫が鍵となるでしょう。また、有給が取りやすい職場や職種を見極める視点も重要です。

仕事とプライベートのバランスを保つためにも、自分のキャリアに合った働き方を見直すきっかけとして、本記事の内容が少しでも役立てば幸いです。