「転職したいけど、ブラック企業に入って有給がなかったらどうしよう」このような不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。実際には有給休暇が形だけで、実質的に取得できない会社も存在するのが現状です。

本記事では、有給がない会社の特徴から、転職活動で見分ける具体的な方法まで詳しく解説します。求人票の見方、面接での質問方法、口コミサイトの活用法など、実践的なテクニックをお伝えします。

本記事を読むことで、転職活動において有給が取りやすい会社を見極められるようになり、ワークライフバランスの取れた職場環境を手に入れられるでしょう。

有給休暇とは?すべての労働者に与えられる権利

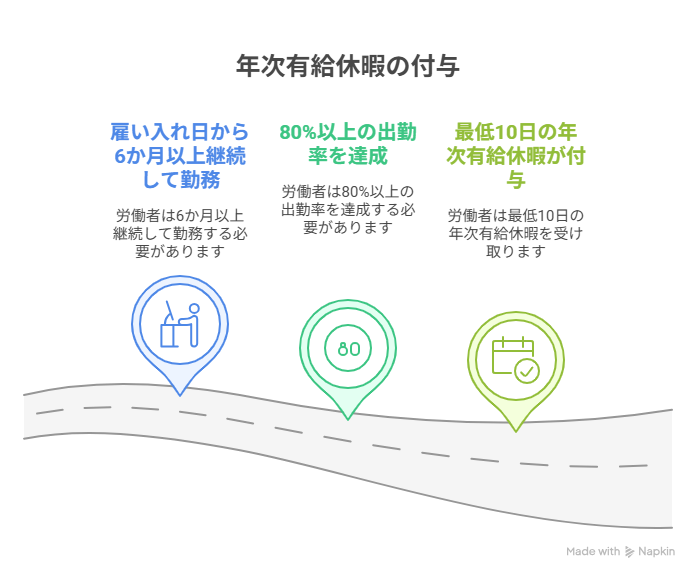

有給休暇とは、労働者が給与を受け取りながら取得できる法定の休暇制度であり、労働基準法第39条により、すべての労働者に対して与えられる権利です。正社員だけでなく、パートタイマーや契約社員、管理監督者であっても、所定の条件を満たせば取得の対象となります。

具体的には、雇い入れ日から6か月以上継続して勤務し、その期間中に全労働日の8割以上出勤していれば、最低でも10日の年次有給休暇が付与されます。有給休暇の目的は、労働者の心身のリフレッシュと働き続ける上での健全なワークライフバランスを支えることです。

さらに2019年4月からは、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、企業側が年5日以上の取得を義務付ける法改正が実施されました。

有給休暇がない会社の特徴

転職活動を進める際に、有給休暇が実質的に取得できない企業を見極めることは非常に重要です。法律上は有給制度が存在していても、実際の職場環境では取得が困難になっている会社も珍しくありません。

特にエンジニアの場合、プロジェクトベースで動く業務スタイルから「休みづらい」空気が根付きやすく、結果的に制度があっても実質機能していないケースも見られます。ここからは、有給休暇がない会社の特徴を紹介します。

「やる気重視」「成果主義」を強調しすぎている

企業の採用メッセージで「やる気重視」「成果主義」という言葉が過度に強調されている場合は、有給取得に対して消極的な企業文化を持つ可能性があります。求人票や会社説明会で「年中無休で成長し続けられる環境」「自己責任で働ける人材を歓迎」といった表現が目立つ企業は注意しましょう。

このような企業では、休暇を取ることが「やる気がない証拠」や「成果に対する責任感の欠如」として捉えられる風潮があります。結果として、従業員が有給を申請しづらい雰囲気が出来上がり、制度があっても実際には利用できない状況が生まれてしまいます。

ただし、すべての成果主義企業が有給取得に否定的というわけではありません。本当に働きやすい環境を整備している企業であれば、成果を出すためには適切な休息が必要であることを理解しており、有給取得を推奨する制度を設けているはずです。重要なのは、成果主義と休暇制度のバランスが取れているかどうかを見極めることです。

有給の取得タイミングに制限が多い

有給休暇の取得に関して過度に厳しい制限を設けている企業は、実質的に従業員の休暇取得が困難な可能性があります。例えば「繁忙期や年度末は一切取得不可」「事前申請は必ず1ヶ月以上前まで」といった厳格なルールを設定している場合は要注意です。

一見、ルールとして成り立っていても、実際にはその制限の厳しさから取得をためらってしまう状況が生まれがちです。特にエンジニアのように納期やリリース時期に左右されやすい職種では、こうした制限が実質的な取得妨害になっているケースもあります。

もちろん業務に支障が出ないよう調整は必要ですが、あまりに制約が多い場合は、そもそも社員に休ませる意識が企業側にない可能性もあります。申請ルールの実態は事前に確認しておきましょう。

年間有給取得率が極端に低い

年間の有給取得率が10%未満、あるいは取得率の記載がない企業は、制度があっても実質的に機能していない可能性が高いです。特にエンジニア職は業務が多忙になりがちで、制度が存在していても取得しづらい雰囲気がある企業も見受けられます。

有給休暇の取得は労働者の当然の権利であるため、利用されていないという事実は、職場環境やマネジメント体制に課題があるサインかもしれません。

また、求人票や企業説明の場で有給取得率が明記されていない企業も要注意です。近年は厚生労働省が有給取得率の向上を掲げており、それに呼応する形で、働きやすさを重視する企業ほど取得実績を積極的に公表する傾向が強まっています。

その一方で、取得率が極端に低かったり、情報自体を開示していなかったりする企業は、取得しにくい職場風土を抱えている可能性があります。

取得率が異様に低い場合やデータが不透明な場合には、企業文化や業務体制、マネジメント層の意識などについても慎重に調べ、自分にとって無理のない働き方ができる職場かどうかを見極めることが重要です。

そもそも制度の説明が曖昧

就業規則や求人票に「有給制度あり」と書かれていない、あるいは「応相談」といった曖昧な表現しかない場合は要注意です。これは、制度が整っていない、または存在しても実質的に機能していない可能性を示しています。

また、入社後に「うちはあまり休まないから」と暗に取得を抑制されるケースも見られます。制度が曖昧な企業では、そもそも就業規則がきちんと整備されていないこともあり、ほかの福利厚生にも不透明さが出ている可能性が高いです。

健全な企業であれば、有給制度について詳細かつ明確な規定を設けており、従業員に対してもしっかりと説明を行っています。入社時のオリエンテーションで制度説明の時間を設けたり、社内イントラネットで随時確認できるようにしたりと、透明性の高い運用を心がけています。転職活動では、こうした制度の透明性についても確認しましょう。

有給を取らない風潮が強い

「誰も休んでいない」「休むと評価が下がる」といった暗黙のプレッシャーがある職場では、有給休暇を取得しづらくなってしまいます。日本の伝統的な企業では、長時間労働や休日出勤を「頑張っている証拠」として評価する文化が残っている場合もあるでしょう。

また、エンジニアのようにチームでプロジェクトを進める業種では、休むことで他のメンバーに迷惑をかけるのではないかと感じ、結局休めないという状況に陥りがちです。制度が整っていても、文化的に「休むこと=怠けている」と捉えられるような職場環境では、精神的な負担が大きく、長く働き続けるのは困難です。

有給を気兼ねなく取得できる職場は、従業員を大切にする証拠ともいえます。制度だけでなく、実際の運用や社内文化にも注目して企業を見極めましょう。

有給がない会社を見分ける方法

有給休暇制度の有無や実態は、求人票や企業の表面的な情報だけでは見抜きづらいこともあります。しかし、働きやすい環境を選ぶうえで、有給取得のしやすさは非常に重要な要素です。

ここからは、転職活動中に有給がない会社を見分けるために確認しておきたいポイントを解説します。

求人票で有給に関する文言をチェックする

求人票には、「完全週休二日制」や「年間休日〇日」などの記載がある一方で、有給休暇についての情報は曖昧なことも多いです。実は、法的には年次有給休暇の有無を求人票に明記する義務はありません。

しかし、あえて記載を避けている場合もあるので注意しましょう。有給制度があっても、取得しづらい雰囲気や実態が隠されている可能性があるからです。

一方で、有給制度について詳細に記載している企業は、従業員の働きやすさを重視している傾向があります。「年次有給休暇:入社半年後10日付与、以降勤続年数に応じて最大20日」「有給取得率○○%」といった具体的な数値が記載されている求人票は、透明性の高い運用を行っている可能性が高いと考えられます。

また「リフレッシュ休暇」「バースデー休暇」などの特別休暇制度が充実している企業は、休暇取得に対して積極的な姿勢を示している可能性が高いです。求人票を読む際は、このような休暇関連の記載内容に注意深く目を通すとよいでしょう。

面接で有給について聞く

面接では、有給制度の実態について直接確認できる貴重な機会です。「有給の取得率はどのくらいですか?」「どのようなタイミングで取得されることが多いですか?」といった聞き方をすれば、制度が運用されているかどうか確認できます。

ただし、聞き方には注意が必要です。制度の有無や取得のしやすさばかりに関心があるように見えると、「働く意欲が低い」と判断される可能性もゼロではありません。

有給に関する質問は仕事への意欲を十分に伝えたうえで、「御社では働きやすい環境づくりに取り組まれていると感じたのですが、有給休暇はどのように運用されていますか?」というように、前向きに聞くのが無難です。

また、取得率を数字で答えてくれる場合は信頼性が高いと判断できます。逆に、曖昧な回答や、「みんなで助け合ってやっています」といった精神論に終始する場合は、実態が見えづらい職場の可能性があるでしょう。

口コミサイトで確認する

求人票や面接で得られる情報には限界があるため、口コミサイトの活用も有効です。転職会議やOpenWorkなどのサイトでは、現役社員や退職者が投稿した職場環境に関するリアルな声が見られます。「有給が取りづらい」「休暇申請すると嫌な顔をされた」などの具体的な投稿があれば、制度があっても実際には使いにくい環境である可能性が高いでしょう。

とはいえ、すべての口コミが客観的とは限りません。個人の主観やその時点の部署状況によるものもあるため、ひとつの意見に引っ張られすぎないように注意が必要です。複数のレビューを比較し、共通する傾向や一貫性がある内容に注目することが大切です。

口コミを参考にする際は、有給に関する記述以外にも、残業時間や上司との関係、組織の雰囲気など、総合的な視点で読み解くことで、より的確な判断につながります。あくまで一つの判断材料として、他の情報と照らし合わせながら活用しましょう。

休日・休暇欄に有給が含まれているか確認する

求人情報を見る際には、休日の記載内容に注目しましょう。「年間休日120日以上」と明記されていても、その内訳に有給休暇が含まれている場合、実質的な休日日数は大幅に少なくなる恐れがあります。

特に「土日祝含む」「長期休暇あり」といった表現が使われていると、一見好条件に思えても実際には所定休日しかなく、有給取得はほとんど想定されていないケースもあるのです。

また、年間休日の平均は企業規模や業種によって異なりますが、一般的には120日程度が理想とされています。これに加えて、法定の有給休暇が取得できる環境であるかが、働きやすさを左右する重要な指標になります。

求人票に「有給取得実績あり」「平均取得日数〇日」といった明確な表記がある企業は、制度をしっかり運用している可能性が高いといえるでしょう。一方で、有給に関する記述が曖昧な場合や、「応相談」や「相談可」といった文言にとどまっている場合は、実際に休みを取りづらい環境の可能性があるため注意が必要です。

社風の押し出しが強くないかチェックする

企業の求人やコーポレートサイトで強調される「社風」にも注意が必要です。「ベンチャーマインドを持っている方歓迎」「とにかく成長意欲のある方」など、精神論を重視するような表現が目立つ場合、実際の働き方にも過剰な自己犠牲や長時間労働が求められることがあります。

社風の押し出しが強い企業は、ポジティブに見える一方で、実際の労働環境とのギャップが生まれやすい側面もあります。もし「勢い」や「情熱」ばかりが目立つようであれば、その裏にある職場の実態も冷静に見極めましょう。現場の声や口コミ、社員インタビューの内容なども併せて確認することで、より現実的な判断ができます。

転職エージェントを活用する

求人情報だけでは見えてこない企業の内部事情を知るためには、転職エージェントの活用も非常に有効です。とくに有給休暇の取得実態など、表には出てこない情報を知るには、エージェントからのフィードバックが参考になります。

エージェントは、企業の採用担当者と直接やりとりしているため、「実際にどれくらい有給を取得できているのか」「休みづらい雰囲気はないか」などの具体的な情報を把握している場合があります。自分では聞きづらい質問も代わりに確認してくれるので、応募前の不安を解消する手段としても役立つでしょう。

また、希望条件を伝えておけば、有給の取りやすさや働き方を重視した求人を優先的に紹介してもらえるのも大きなメリットです。特にブラック企業を避けたいと考えている方にとって、信頼できるエージェントの存在は強力な味方となるでしょう。複数のエージェントに登録して情報を比較するのもおすすめです。

有給が取りやすい会社の特徴

有給休暇の取得しやすさは、制度が整っているかどうかだけでなく、職場の文化や仕組みによっても大きく左右されます。制度があっても実際には取得しづらい環境になっていることもあるため、企業の体制や風土を見極めることが重要です。

ここでは、有給休暇を取得しやすい企業に共通する特徴を紹介します。

有給取得率を明示している

有給取得率を具体的な数値で明示している企業は、制度がしっかり運用されている証といえます。たとえば「有給取得率80%以上」といった表記があれば、多くの社員が実際に休暇を取得しており、職場内で有給を取りやすい雰囲気があると考えられます。

反対に、有給制度そのものは存在していても取得率に関する記載がない企業は、実態として取得が難しい環境である可能性も否定できません。数値での開示は、会社として有給取得を積極的に後押ししている意思表示でもあるため、信頼性の高い指標のひとつです。

企業研究の際は、求人情報や会社案内ページに取得率が記載されているかをチェックしましょう。加えて、平均取得日数や取得実績なども併せて確認できれば、より安心して応募先を選べます。

リモートやフレックス制度を導入している

リモートワークやフレックスタイム制度を導入している企業は、柔軟な働き方を推進している傾向が強く、有給も取得しやすいでしょう。また、時間や場所に縛られない働き方が可能なため、急な体調不良や家庭の事情にも柔軟に対応しやすいのが特徴です。

たとえば、午前中に病院へ行き午後から業務を行うといった対応も可能で、無理に出社せずに済む分、心身の負担も軽減されます。結果として、有給休暇を取りたいと思ったときにも「今は忙しいから無理」と諦めずに済む環境が整っています。

また、制度として整備されているだけでなく、実際に社員が利用しやすい文化が根づいているかどうかも確認ポイントです。公式サイトや採用ページで制度利用の事例が紹介されているかをチェックしておくと安心です。

誰かが休んでも回る体制がある

社員の誰かが休暇を取った際に業務が滞らないよう、チームで業務をカバーできる体制が整っている会社は、有給を取得しやすい環境といえます。属人化を避け、業務の内容や進捗を共有しておく仕組みがあると、安心して休暇を取れます。

とくに社員数が多く、業務を分担しやすい中規模〜大企業ではこの傾向が顕著です。交代制やフォロー体制が整っていれば、個人の負担を最小限に抑えながら、有給を取得できる余裕が生まれます。

また、バックアップ体制があることで、急な休みにも対応しやすくなり、結果として休むことに対する心理的ハードルも下がります。会社全体で「お互いさま」という意識が根づいている企業であれば、気兼ねなく有給休暇を活用できるでしょう。

タスクの見える化ができている

業務の進捗状況や担当タスクが見える化されている環境では、有給取得時の引き継ぎやフォローがしやすくなります。たとえば、プロジェクト管理ツールやタスク共有ツールを活用して、担当者や期日、進捗が誰でも確認できるようになっていれば、急な休みでもチームがスムーズに対応できます。

タスクの見える化は、業務の属人化を防ぐ意味でも有効です。休暇取得の際に「他の人が何をやっているのか分からない」「自分しか知らないから休めない」といった問題を解消できます。

また、透明性のある業務管理は、チーム内の信頼感の醸成にもつながります。自分が休むときも、他のメンバーが休むときもスムーズにカバーし合える環境は、有給取得のしやすさに直結するのです。

社員インタビューなどで休みやすさについて書かれている

社員インタビューや採用ページなどで、「家族との時間を大切にできている」「年に数回は長期休暇を取っている」といった実体験が紹介されている場合、その企業は有給取得がしやすい職場である可能性が高いです。実際に働いている人の声には、求人票には書ききれない職場のリアルが反映されています。

企業が積極的に社員の声を公開しているということは、有給休暇や働きやすさに自信を持っている証でもあります。とくに、働く理由や日常の過ごし方、ワークライフバランスに関する内容が掲載されている場合は、その会社のカルチャーが働きやすさを重視していることを示しているでしょう。

また、社員インタビューの中で有給の取得エピソードが自然と語られているかにも注目してみてください。「特別な事情がなくても有給を使っている」という雰囲気が伝わってくる企業は、無理なく長く働き続けられる環境といえるでしょう。

社内SEの求人なら社内SE転職ナビ

有給休暇が取りやすい求人を探すエンジニアには、7,000件以上の求人を掲載する「社内SE転職ナビ」の利用がおすすめです。社内SE転職ナビは、IT業界に特化した転職支援サービスであり、働きやすさや休暇制度に配慮した求人を厳選して提案してくれるのが強みです。

開発エンジニアやインフラ系のほか、IT企画・マネジメント職、情シス、テクニカルサポートなど、比較的有給の取得がしやすい職種も多く取り扱っています。提案求人は一人あたり平均25.6社と豊富で、定着率も96.5%という高水準を誇ります。

また、面談は気軽な情報収集を目的としたカジュアル面談と本格的な転職支援が受けられるキャリア面談の2種類が選択可能です。どちらもオンライン対応可能なため、在職中でも気軽に利用できます。担当エージェントはITに精通しており、あなたのスキルや希望条件に合った働きやすい環境をしっかりと提案してくれるでしょう。安心して働ける職場を探したい方は、社内SE転職ナビに相談してみてください。

まとめ

本記事では、「有給がない会社を見分ける方法」についてエンジニア向けに詳しく解説しました。

有給休暇は労働者の権利でありながら、実際には取得しづらい環境の会社が存在するのが現実です。特にエンジニアの場合、プロジェクトの都合や風潮を理由に有給取得を断念せざるを得ないケースも多く見られます。

そのため、企業選びの段階で「制度はあるが使わせてもらえない会社」を避ける視点を持つことが重要です。事前のリサーチや質問を通じて、有給休暇が実際に機能しているかを見極めましょう。

転職を成功させるには、待遇面だけでなく「休みやすさ」も重視することが大切です。ぜひ本記事を参考に、心身ともに健やかに働ける職場を見つけてください。