企業がデータ利活用やDXを推進している昨今、ビジネスの意思決定において、データ分析は不可欠な存在となっています。膨大なデータから価値ある洞察を引き出すためには、適切なビジネスインテリジェンス(BI)ツールの選択が重要です。

現在、BIツールで採用されるケースが多いのが「Tableau」「Looker」「PowerBI」の3つのツールです。直感的な操作性で人気のTableau、独自のモデリング言語を持つLooker、Microsoftエコシステムとの親和性が高いPowerBI、それぞれに特徴があり、企業のニーズや状況によって最適な選択肢は異なります。

本記事では、これら3大BIツールの機能、使いやすさ、コスト、拡張性などを徹底比較し、BIツール導入時の注意点も解説します。データドリブンな意思決定を支援し、BIツールの導入を検討している方の参考になれば幸いです。

本記事では、基本概念からデータモデル設計、テーブル設計まで、両者の実践的な違いを現役データエンジニアの視点で解説します。また、社内SEやエンジニアが効果的なデータ環境を構築・運用するためのポイントについても紹介します。

ライター:R.Kotomo

プロフィール:見習い中のデータエンジニアとして、PythonやSQL、クラウドを日々の業務で扱っています。ITエンジニアが執筆した技術記事から多くを学び、自身の経験も誰かの役に立てたいと考えライターを始めました。データ人材やデータ業界に関する情報を、初心者にもわかりやすくお伝えすることを目指しています。実務に基づいた具体的な内容や、現場で役立つノウハウを共有することで、読者のみなさまに気づきを与えられたらと思います。

ナレッジコラムシリーズ

BIツールの重要性

データに基づく意思決定が企業の競争力を左右する時代となりました。BIツールは、企業の売上やECサイトの顧客行動などのデータを可視化し、傾向を把握し、将来のビジネスに活かすための強力な武器となります。

適切なBIツールを導入することで、以下のような効果が期待できます。

- データ分析により、迅速かつ正確な意思決定ができるようになる

- レポート作成や集計作業の自動化で、業務の効率が上がる

- 誰でもデータにアクセス・活用できる環境が整う

- データの関係性から、新たなビジネスの可能性に気づける

従来は部門ごとにバラバラに行われていた分析も、BIツールの導入によって指標や可視化の基準が統一され、部門横断での分析が活発になるケースが多く見られます。これにより、分析フローの効率化と意思決定のスピード・精度の向上が実現されています。

しかし、BIツールの導入時には失敗するリスクもあります。自社の課題とニーズを明確にし、適切なツール選定が成功の鍵となります。

Tableau、Looker、PowerBIの概要

BIツールとひとくちに言っても、特徴や使い勝手はさまざまです。ここでは代表的な3つのツール(Tableau、Looker、Power BI)について、どんな場面で使われているのかを簡単にまとめます。

Tableau

Tableauは2003年に創業し、2019年にSalesforceの傘下に入りました。現在はSalesforce製品との連携が強化され、CRMデータをそのまま可視化・分析できる利便性や直感的な操作性と美しいビジュアライゼーションに定評があり、データを見やすく表現できることから、多くの業界で幅広く採用されています。長い歴史を持つBIツールとして、豊富な導入事例とノウハウが蓄積されているのも大きな強みです。

Looker

Lookerは比較的新しく2012年に創業し、2019年にGoogleが買収しました。そのため特にBigQueryをはじめとするGoogleのデータプラットフォームとの親和性が高く、Google Cloudを活用している企業との相性が良いツールです。最大の特徴は独自のデータモデリング言語「LookML」を採用していることで、これにより一貫したデータ定義が可能になります。

PowerBI

PowerBIはMicrosoftが提供するBIプラットフォームで、Excelとの連携やMicrosoft 365製品群との優れた統合性が強みです。すでにMicrosoft製品を使用している企業にとっては導入の敷居が低く、また他のツールと比較して優れたコストパフォーマンスを持つことから、近年急速にシェアを拡大しています。

Tableauの特徴

Tableauは、直感的な操作と高いビジュアライズ能力を備えたBIツールです。主な特徴は以下の通りです。

- ドラッグ&ドロップで誰でも操作しやすい

- グラフやチャートのデザイン性が高い

- 大量のデータでもスムーズに処理できる

- 様々なデータソースと柔軟に連携できる

- モバイルからも閲覧・操作が可能

視覚的にわかりやすく分析したい現場で、多く選ばれているツールです。

Tableauが向いているユーザー・企業像

Tableauは、データを視覚的に分析し、直感的な操作で洞察を得ることができるBIツールです。そのため、膨大な量のデータを保有していて、それを迅速かつ柔軟に活用して意思決定を行いたい企業に適しています。特に、小売業や金融業、製造業、マーケティング企業など、データに基づく迅速な判断や業務改善が求められる企業で効果を発揮します。

具体的なユーザー像としては、高度なデータ分析スキルを持たないものの、自分自身で気軽にデータを探索し、視覚化によって簡単にビジネスインサイトを得たいと考えているビジネスユーザーやマネージャー層が挙げられます。また、データ分析を専門としているものの、効率的かつ魅力的なダッシュボードをスピーディーに構築したいデータアナリストにも向いています。

さらに、分散している社内のデータを統合し、データに基づく意思決定を推進したいと考えている企業では、データリテラシーを全社的に高めるために、さまざまな部門や部署のユーザーが自発的に利用できるツールとしても適しています。

想定事例

営業部門におけるKPI可視化のケース

たとえば、製造業などで営業活動を行う企業では、「日別の売上」「訪問件数」「成約率」といったKPIをリアルタイムに把握したいというニーズがあります。Tableauを活用すれば、営業マネージャーがチームの進捗状況をダッシュボードで確認でき、現場の担当者自身も、自分の行動を過去のデータに基づいて見直すといった運用が可能になります。

マーケティング施策の統合分析のケース

たとえば、アパレル企業やEC事業者などで、複数の広告チャネル(SNS広告・検索連動型広告・メルマガなど)を運用している場合、それぞれの効果を一元的に比較したいというニーズが生まれます。Tableauを使えば、キャンペーンごとのクリック数やコンバージョン、ROIをまとめて可視化でき、施策ごとの成果をスピーディーに分析するための環境が整います。

Lookerの特徴

Lookerは、独自のデータモデリング言語「LookML」を核としたBIツールです。主な特徴は以下の通りです。

- 一貫したデータ定義ができ、指標のズレを防げる

- ブラウザだけで操作が完結するWebベースの構造

- SQLを使わずに複雑なデータ探索ができる

- BigQueryなどGoogle Cloudと自然に連携できる

- 分析機能を自社サービスに組み込むことができる

データ定義の統一やGoogle Cloudとの親和性を重視する企業に適したツールです。

向いているユーザー・企業像

Lookerは特定のタイプの企業や組織にとって優れた選択肢となります。

まず、データエンジニアやデータアナリストなど、技術的なバックグラウンドを持つ人材がいる企業に適しています。なぜならLookMLというLooker独自のデータモデリング言語を活用するには、ある程度の技術的知識が必要だからです。

たとえば、ECサイトを運営する企業において、売上や顧客行動を分析するためのLookMLモデルをデータチームが定義することで、現場のマーケターはSQLを書くことなく、商品別・地域別の売上トレンドやLTVの推移などを自分で簡単に探索できるようになるといったことが考えられます。

また、Lookerはデータガバナンスを重視する組織にとっても適しているBIツールといえます。理由としては全社で統一された指標定義を維持したい企業では、LookMLを使って一度定義したビジネスルールを一貫して適用できるため、部門間で「同じ指標なのに数字が違う」といった混乱を避けることができるからです。

たとえば、複数の事業部門を持つ大手製造業では、「売上高」や「利益率」といった指標の定義をLookMLで中央管理することで、各部門が同じ基準でデータを参照・報告できるようになり、経営層の迅速かつ正確な意思決定に貢献できます。

BigQueryなどのGoogleのデータプラットフォームとの連携が強化されており、既存のGoogle Cloud環境との統合がシームレスに行えます。そのため、Google Cloudを活用している企業にとっては、Lookerは自然な選択肢となります。

想定事例

全社KPIを統一管理したい企業の場合

たとえば、複数の部門が独自に指標を管理していた企業が、部門横断でKPIの整合性を保ちたいと考えた場合、LookMLで「売上」や「顧客数」といった定義を統一することで、経営層から現場まで同じ数値をもとに議論できる環境を整えることができます。こうした統合的なKPI管理のニーズに対して、Lookerは有効に機能します。

Google Cloudとの統合を活かす分析基盤のケース

たとえば、BigQueryをデータ基盤として活用している企業が、顧客のサービス利用データを可視化し、契約継続率の向上に取り組みたいといったケースでは、Lookerによるダッシュボード構築が有効です。顧客の利用頻度や解約兆候をスコア化し、カスタマーサクセス部門がアクションを取りやすい形で提示する運用が想定されます。

PowerBIの特徴

Power BIは、Microsoft製品を使っている企業にとって導入しやすいBIツールです。主な特徴は以下の通りです。

- ExcelやTeamsなどと自然に連携できる

- 比較的低コストで導入・運用できる

- 業務担当者でも自分でグラフや集計を作れる

- AI機能で傾向分析や予測がスムーズにできる

- DAX言語で複雑な分析にも対応できる

Microsoft環境での使い勝手とコスト面のバランスに優れたツールです。

向いているユーザー・企業像

PowerBIは、特定の企業環境や組織特性に合わせて特に効果を発揮するBIツールです。Microsoft製品群を既に活用している企業にとって最適な選択肢となります。

理由としてはExcel、SharePoint、Microsoft Teamsといった既存のMicrosoft 365環境との連携がシームレスで、ユーザーはすでに慣れ親しんだインターフェースの延長として違和感なく使い始めることができるからです。

特に中小企業においては、コスト効率の高さから選ばれることが多く、限られた予算内でもBI環境を構築したい組織に適しています。Microsoftのライセンスプランによっては追加コストを抑えて利用できる点も大きな魅力です。

また、専任のIT部門やデータ分析チームのリソースが限られている組織でも、PowerBIは比較的導入しやすいツールです。セルフサービスBI機能により、専門的な技術知識がなくても業務部門のスタッフが自らデータ分析を行える設計になっています。

最後に、全体的なコスト効率を重視する企業にとって、PowerBIは機能と価格のバランスに優れたツールとなります。初期投資を抑えながらも、必要に応じて高度な機能へとスケールアップできる柔軟性を持ち合わせています。

想定事例

Microsoft製品を中心に業務が構成されている企業の場合

たとえば、Microsoft 365を全社で導入済みで、Excelを業務で多用している企業が、低コストかつスムーズに分析環境を立ち上げたいと考えた場合、Power BIは非常に適しています。既存のMicrosoft環境と親和性が高く、導入後すぐに部門単位でのダッシュボード活用が進みやすいのが特徴です。

現場主導でデータ活用を進めたいが、専門的なリソースが限られている場合

たとえば、小売業などで各店舗と本部の間で販売・在庫データを共有したいが、専任のデータ分析チームが存在せず、ITリソースも限られている企業では、Power BIのセルフサービス機能が有効です。現場の担当者自身がデータを取り込み、可視化・分析を行えるため、現場主体での意思決定が可能になります。

Tableau、Looker、Power BIの比較

企業の規模、予算、既存システム環境、技術リソース、そして分析のニーズに合わせて最適なツールは変わってきます。理想的には、実際のユースケースでの試用を行い、自社環境での適合性を確認することをお勧めします。

| Tableau | Looker | PowerBI | |

|---|---|---|---|

| 操作性・習得の容易さ | 直感的な操作性で初心者でも基本機能はすぐに使える。高度な機能を使いこなすには学習が必要。 | LookMLの理解には技術的知識が必要だが、エンドユーザーの操作性は良好。 | Excel経験者は親しみやすいUI。DAXの習得には時間がかかる場合もあり。 |

| データ連携・接続性 | 豊富なコネクタを提供し、ほぼすべての主要データソースに接続可能。 | クラウドデータベース、特にBigQueryとの親和性が高い。 | Microsoft製品との連携が強み。他社製品との連携も徐々に充実。 |

| 価格・コスト | 初期コストやライセンス費用は比較的高め。規模に応じたボリュームディスカウントあり。 | 企業規模による契約形態で、中小企業には敷居が高い価格設定。 | 最も低コストで導入可能。Microsoft 365 E5プランなら実質無料で利用できる場合もあり。 |

| スケーラビリティ | 大規模展開の実績が豊富。数千ユーザー規模の運用事例あり。 | クラウドネイティブな設計で拡張性は高いが、大量データ処理時のパフォーマンスチューニングが必要な場合もあり。 | Premium容量の導入で大規模展開にも対応可能だが、コストが跳ね上がる傾向あり。 |

| エコシステム・コミュニティ | 最も成熟したコミュニティと豊富な事例・ナレッジの蓄積がある。 | 比較的新しいが、Google傘下になり成長中。技術的な情報は英語が中心。 | Microsoftの手厚いサポートとラーニングリソース。日本語情報も充実している。 |

BIツール導入時の注意点

BIツールの選定だけでなく、導入・運用段階で考慮すべき重要なポイントをご紹介します。

BIツールを導入しただけでは使われない

BIツールを導入したにもかかわらず活用されない背景には、「何のために使うのか」が曖昧だったり、現場とのすり合わせが不十分だったりと、複数の要因が絡んでいます。では、そうした「使われないBI」にしないためには、どのような準備や仕組みが必要なのでしょうか。以下に、よくある課題に対する具体的な対策を整理しました。

| 対策 | 要点(端的な説明) |

|---|---|

| 導入目的とKPIの明確化 | 目的と指標を定めて、分析の方向性と成果評価の軸をつくる |

| 現場主導での活用促進 | 現場ニーズを反映したレポートを優先し、実務で使える形にする |

| トレーニングとサポート体制 | 操作研修や相談窓口を整備し、現場が自走できる仕組みをつくる |

BIツールは導入するだけでは効果が出ません。目的設定やデータ整備、現場との連携、スキル向上など、多方面から取り組む必要があります。これらの対策により、BIツールは単なるデータ可視化ツールではなく、意思決定や業務改善に直結する強力な武器となります。

内製化するかSIerに任せるか

BIツール導入・運用の体制をどうするかは重要な検討事項です。ここではBIツールの導入や運用を内製化するかSIerに任せるかの2パターンのメリット・デメリットをみていきます。

| 観点 | 内製化 | SIer活用 |

|---|---|---|

| メリット | ・業務やデータ構造に即した設計が可能 ・社内にノウハウが蓄積され、コスト効率も良い | ・専門知識によるスムーズな導入 ・社内リソースをコア業務に集中できる |

| デメリット | ・IT人材の採用・育成が必要 ・技術力次第で運用に不安が残る | ・コストが膨らむ場合がある ・要件変更や独自ニーズへの対応に限 |

理想的なのは、SIerの支援を受けながら徐々に内製化していくハイブリッドアプローチです。初期はSIerに依存しつつ、並行して社内人材を育成し、徐々に自走できる体制を構築していくことを検討するのも良いと思います。

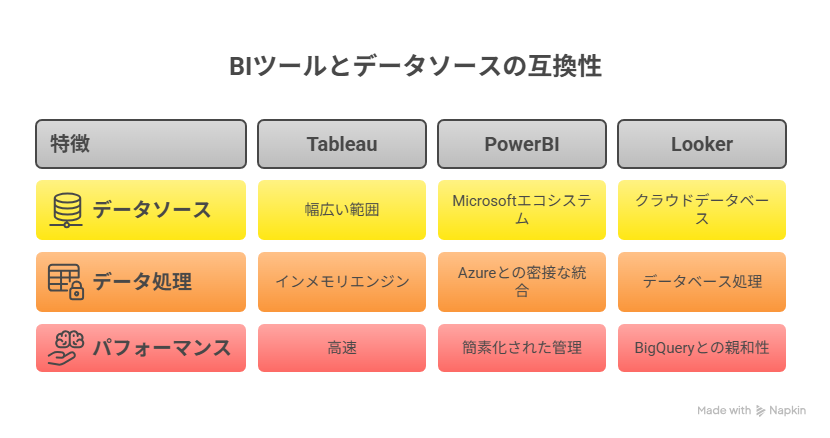

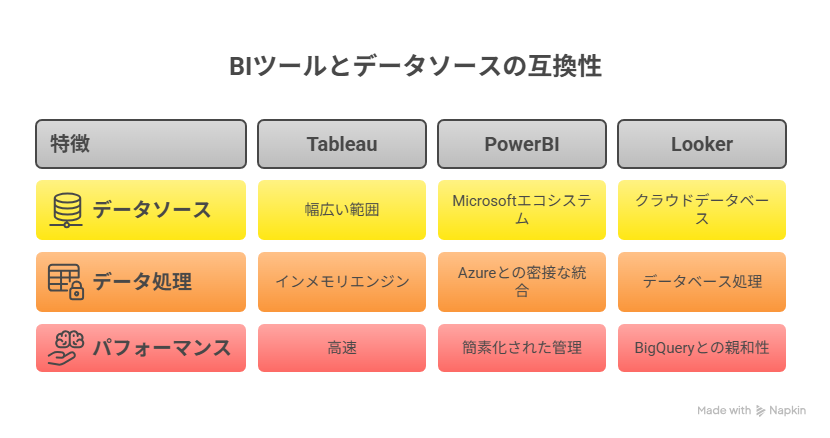

データ基盤との親和性

BIツールの選定において、既存または構築予定のデータ基盤との親和性は非常に重要な要素です。Tableau、PowerBI、Lookerはそれぞれ異なるデータ基盤との相性があります。

Tableauは幅広いデータソースとの接続性に優れています。特に大きな特徴として、Tableauはデータソースに直接接続するだけでなく、独自のインメモリデータエンジン(Hyper)を使用してデータを抽出・処理できるため、元データソースのパフォーマンスに依存せずに高速な分析が可能です。

PowerBIはMicrosoftエコシステムとの親和性が特に高いです。特にAzure環境を採用している企業にとっては、認証やデータ連携が容易で、管理面での負担が少ないというメリットがあります。

Lookerは特にクラウドデータベースとの親和性が高く、他のBIツールと異なり、データを自身のメモリに読み込むのではなく、データベースの処理能力を活用する設計思想を持っています。そのため、データベース側のパフォーマンスが重要になり、BigQueryとの親和性が非常に高いため、Google Cloudを活用している環境で力を発揮します。

上記のようにTableau、PowerBI、Lookerそれぞれにデータソースとの親和性があります。企業が使用しているデータソースとの親和性を加味してBIツールを選定することが重要です。

運用・定着フェーズのリアル

実際のBIツール導入現場では、運用フェーズでさまざまなシナリオが発生します。現実的な課題と対応策をみていきましょう。

担当者が離職する場合

BIツールの知見を持つ担当者が離職するという属人化リスクは多くの企業が直面する課題です。「LookerのLookMLを理解しているのは彼だけだった」「Tableauダッシュボードの作り方を知っているのは彼女だけだった」「データ定義やデータ生成の背景を知っているのは彼だけだった」などがBIツールを導入した組織で運用を属人化していると担当者の離職時に生じることが想定されます。

対策としては、ナレッジのドキュメント化や担当者を複数名体制にすること、データ定義の変更履歴を残し、KPIやデータソースの定義を共通化・一元管理することなどがあげられます。

BIツールは作って終わりではなく、継続的に育てる・使い続けてもらう仕組み作りがとても大切です。離職などの不測の事態にも耐えられるように、体制と仕組みを事前に整備しておくことが、組織にBIツールを浸透させるのに重要です。

部門横断で使ってもらうための工夫

IT部門主導のBIツール導入が、他部門に浸透しないケースも少なくありません。「導入したけど結局Excelに戻ってしまう」「一部の部署だけが熱心に使っている」などのBIツールの有用性やツール活用の習熟度が上がらないことが原因で生じる場合があります。

対策としては各部門のニーズに合ったダッシュボードの作成やBIツールに関する定期的な勉強会の開催などを行い、BIツールの習熟度を組織全体であげていく必要があります。

また、BIツールの導入を促進する際には、各部門とのコミュニケーションを粘り強く行い、PDCAを回しながら各部門に対してBIツールの導入を支援していくことが求められます。

アンケートや利用ログを使った改善

BIツールは導入して終わりではなく、継続的な改善が必要です。「作ったダッシュボードが誰にも見られていない」「似たようなダッシュボードが乱立している」などダッシュボードのサイロ化は運用する際に発生する課題かと思います。

対策としてはアンケートで追加して欲しい機能・改善要望を調査することやダッシュボードへのアクセス頻度を解析することによって、ダッシュボードのメンテナンスの優先度をつけたりアクセス数の少ないダッシュボードを洗い出したりすることが考えられます。

収集したデータを基に優先順位をつけた改善ロードマップを作成し、定期的に更新していくことでBIツールが組織に定着していくでしょう。

社内SEの求人なら社内SE転職ナビ

まとめ

本記事で説明してきたように自社の課題やニーズを明確にし、各BIツールの特性を理解したうえで導入・運用体制を考えることはBIツール選定時に重要です。

どのBIツールを選択するにしても、単なるツール導入ではなくデータドリブンな組織文化を醸成するという視点で取り組むことが成功の鍵です。BIツールはそのための手段であり、目的ではありません。企業の課題解決と成長につながるBIツール選定と運用を目指す上で本記事が一助となれば幸いです。