会社紹介

社名:株式会社Another works

代表:代表取締役 大林 尚朝

事業内容:複業クラウドの企画・開発・運営

株式会社Another works(アナザーワークス)は、複業を希望する個人と企業・自治体をつなぐプラットフォーム『複業クラウド』を運営する企業です。今回は、同社取締役 CTO塩原 基弘さんに同社の事業や採用計画についてお話を伺いました。

プロフィール

取締役 CTO 兼創業者 塩原 基弘さん

文系大学在学中にプログラミングに興味を持ち、エンジニアとして2年間インターンを経験。その後、株式会社ビズリーチに新卒入社し、複業を希望する個人と企業・自治体をつなぐマッチングプラットフォームの必要性を感じる。2019年5月、代表の大林とともに株式会社Another worksを創業。CTOとして、同年9月に「複業クラウド(当時はAnother works)」をリリースし、プロダクト開発やチーム作りをリード。現在はプロダクトオーナー(PO)を兼任し、プロダクトの意思決定を担いながら、エンジニア採用やチーム構築にも注力している。

Another worksが提供する『複業クラウド』とは?

――まず、御社の事業内容について教えてください。

塩原 基弘さん(以下、塩原):

弊社は『複業クラウド』というサービスを展開しています。これは企業や自治体と、即戦力となる複業人材をつなぐマッチングプラットフォームです。

――『複業クラウド』には、どのような特徴がありますか?

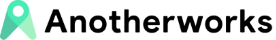

塩原:『複業クラウド』は2つのサービスがあります。1つは、求人掲載やスカウト送付ができる『タレントバンク』。もう1つは求人やスカウトの手間なく、タレントの得意とするスキルを購入する『ソリューションバンク』です。

企業は毎月の定額料金でサービスを利用可能で、成約手数料は一切かかりません。これにより、採用コストを大幅に削減できます。また、タレントは登録・利用が無料で、求人に直接エントリーが可能です。企業との直接契約なので、中間マージンがかからないんです。企業からのスカウトが届くこともあるため、登録するだけで複業の機会を得られます。

――新サービスとして2024年にリリースしたソリューションバンクですが、利用した方からの反響はいかがですか?

塩原:従来のタレントバンクでは、求人に落とし込まれた顕在ニーズの解決はできるものの、企業側が気づいていない潜在的な課題の解決ニーズを見逃す可能性がありました。また、業務内容や求めるスキルセットが明確でない求人も多く存在しており、複業機会の損失に繋がっていました。 しかし、ソリューションバンクでは、企業側が課題や業務の切り出しが明確にできていなくても、タレントからの提案を基にスムーズに依頼できるようになります。

出品するタレント側にとっても、業務範囲を明確にすることで、長時間拘束される不安が少なく、自分の得意分野を活かした複業がしやすい点が評価されています。「より複業らしい業務」へのニーズに対応できているかと思います。

――今後、どのような方向性を考えていらっしゃいますか?

塩原:ソリューションバンクにも力を入れながら、企業がスポット業務の人材ニーズを満たす形で求人を出し、募集できる仕組みを整えていきたいと考えています。複業という幅広い枠組みの中で、さまざまな目的に応じて複業人材とつながれるサービスを目指しています。

たとえば、特定のプロジェクトでキーマンとなる人材を複業として確保したい場合にはスカウト機能を活用して直接アプローチできます。また、明確な課題を解決したい場合には、ソリューションバンクを利用して業務を依頼することで、迅速に課題解決を図ることが可能です。

仲介の課題「期待値ギャップ」から生まれた発想

――御社が複業に注目されたきっかけを教えてください。

塩原:弊社代表の大林が、起業前に中小企業やスタートアップへ顧問を紹介する事業を行っていた経験がきっかけです。そのビジネスでは中間マージンが高く、企業が支払う金額と顧問が受け取る金額に差が生じ、「期待値ギャップ」が課題になっていました。

たとえば、企業が「10万円分の仕事」を期待していても、顧問は中間マージンを差し引いた「5万円分の報酬」しか受け取れないため、両者の期待が一致しない状況が生まれてしまいます。この課題を解決するため、「気軽に、スピーディに必要な人材を届ける仕組み」を目指し、複業というアイデアに至りました。

そこで複業クラウドでは、サブスクリプション型のビジネスモデルを採用し、一定の料金を毎月支払うことで、何人でも採用できる仕組みを提供しています。

また、顧問のように何十年も特定分野で高い専門性を磨いてきた人材を雇うことで、企業が大きく変わるということを実感していました。そのため、たとえば5年の経験を持つ営業やマーケティング、エンジニアの方が複業として参画するだけでも、企業の成長を後押しできるのではないかと考えました。

そして労働力人口が減少している日本にとって、今後人材を複数の会社でシェアする時代が必ず来るという確信もあり、まだ複業を禁止する会社も多かった2019年に創業しました。

社会への価値提供を大切にしたものづくりを

――御社が求める人材像や仕事をする上での指針について教えてください。

塩原:社のエンジニアチームでは、「ユーザーや社会にどのような価値を提供できるか」を考えながらものづくりを行うことを指針としています。作ること自体を楽しむ仕事の仕方ももちろんあっていいと思いますが、弊社では「なぜ作るのか」「それを作ることでどんな価値を生むのか」を常に意識することを大切にしています。

また、現状に満足せず、改善を考え続ける「改善思考」を持った人材を求めています。たとえば、日常の業務の中で「このやり方をもっと良くできないか」と考える姿勢や、変化に柔軟に対応し続ける力を重視しています。

働きやすさを重視したハイブリッドワーク

――では御社の働き方やコミュニケーションについて教えてください。

塩原:月曜日は全社MTGがあるため出社を基本としていますが、それ以外はリモートと出社のどちらでも選択できる仕組みを導入しています。

この制度により、出社している方が仕事を進めやすいと感じる場合は週5日出社することも可能ですし、業務内容やスケジュールに応じてリモートと出社を柔軟に組み合わせることもできます。たとえば、水曜日と金曜日はリモートで、月火木は出社するといった働き方をしているエンジニアもいます。

――もともとは出社が基本だったそうですが、ハイブリッドワークの制度はどのようなきっかけで導入されましたか?

塩原:弊社に参画された複業人材のエンジニアの方が、フルリモートでの勤務を希望されたことがきっかけでした。その方の働き方に柔軟に対応する中で、全体の働きやすさや効率も向上させようと見直しを行いました。

また出社の方がコミュニケーションをとりやすいというメリットはありますが、課題もありました。たとえば、トラブルが発生した際には、出社しているエンジニアだけで解決してしまう、といった状況です。緊急対応に関わることを成長の機会と捉えているメンバーにとって、リモートを選択しにくくなってしまうのはストレスの元となっていました。

この課題を解決するため、ZoomやSlackのハドルミーティングを活用して、出社・リモートを問わずコミュニケーションが円滑に取れる方針を明確化しました。結果、出社していない人が出社している人に遠慮してしまう雰囲気がなくなり、より働きやすい環境が整ったと感じています。

全員が主体性を発揮する文化『All are Owners』

――御社がコミュニケーションにおいて重視されているポイントを教えてください。

塩原:弊社がコミュニケーションで重視しているのは、開発部独自のバリューである『All are Owners・全員がオーナー』です。これは、社員全員が何らかの形でオーナーシップを発揮する機会を持つという意味です。

たとえば、ある機能を作る際、機能ごとにオーナーを明確に指名します。また、ミーティングでは必ずファシリテートを担当する「ミーティングのオーナー」をその都度設定しています。

つまり「全員で同時にオーナーをやる」というわけではなく「全員にオーナーを経験する機会が巡ってくる」という体制を作っています。この仕組みによって、社員一人ひとりが主体的に動く文化が育まれています。

――オーナーシップを全員が経験する仕組みの具体例として、「交代制スクラムマスター」という取り組みもあると伺いましたが、どのような仕組みなのでしょうか?

塩原:「交代制スクラムマスター」は、オーナーシップを全員が経験する仕組みの一環として導入しています。スクラムマスターはチームのリーダーに近い役割で、ミーティングや朝会のファシリテーションを行ったり、私と直接コミュニケーションをとるポジションです。

3週間ごとに全員がスクラムマスターを経験することになっているため、参加者視点とリーダー視点を行き来することで、改善意識や発言しやすい環境づくりにつながっています。

たとえば、自分がオーナーを務めたミーティングで、誰も発言してくれなかったと感じた場合、次に自分が参加者になるときには積極的に発言しようと思えるようになります。また、次にオーナーを務める際には、参加者が発言しやすいように声掛けを工夫する、といった意識も生まれます。

このようにして、いずれ自分にオーナーの役割が回ってくることを前提とすることで、状況に応じて視座を上下する力が自然と育まれる仕組みです。

――スクラムマスターは入社したばかりの社員さんにも回ってきますか?

塩原:そうですね。弊社ではリーダーという役割を特定の人に固定していないので、スクラムマスターの役割も全員に必ず回ってきます。

リーダーや上司に任せきりでは、見えない景色もあります。入社後の早いうちからPMのような経験をすることで、高い視座を持てることを期待していますね。

賞賛し合う文化が、互いの尊重につながる

――御社の社風について教えてください。

塩原:弊社には、社員同士が賞賛し合う文化があります。たとえば、新規契約が取れると社内通知を通じて、その情報が全社員に共有されます。すると「受注おめでとうございます」ではなく「受注ありがとうございます」といったメッセージを送る社員が多くいます。部署の垣根を越えて、賞賛の言葉が自然と交わされるのは、弊社の良い文化だと思いますね。

また、新しい機能が追加された際に開発部から全社員に共有をすると「この機能を待ってました!」といったコメントが寄せられることもあります。こうした文化は、弊社のバリューである「相互理解、相互支援、相互成長」を体現している部分です。そして、社員同士が隣で働いている社員を尊重することが、大切だと思いますね。

――御社が現在募集されている職種について教えてください。

塩原:弊社では現在、リファラルを中心にエンジニアの採用を行っています。媒体やスカウトは使用せず、イベントなどを通じて縁を作り、その後選考に進む形です。直近では、弊社に紹介したい人を招いてピザパーティーを開催しました。

――では特定の技術に秀でた人というより、御社のカルチャーにマッチする人材を採用されているということでしょうか?

塩原:そうですね。カルチャーマッチや指向性はもちろんのこと、プロダクト的な視点でモノづくりができるかどうかも重視しています。

――求める人材としてオーナーシップや成長志向が重要とうかがいましたが、こちらについて詳しく教えてください。

塩原:物事を常に改善しようと考える人に入社していただきたい、と思っています。たとえば朝会のやり方一つを取っても、疑問を持てる人ですね。そもそも朝会の進め方に疑問を持つ人は少ないですよね。しかし、チームの人数や仕事の進め方など、何かしら変化がある以上、見直しの余地は必ずあるはずです。そういった当たり前の部分に目を向けて、「もっと良くできるはず」と考えられる人が理想です。

思考停止せずに、常に改善を模索し続ける姿勢が大切だと考えています。現状に満足しない人を、私たちは「改善思考」が強い人と定義しています。

塩原さん、お話ありがとうございました。

企業と人材を結び付けるプラットフォーム『複業クラウド』を運営する株式会社Another works。新しい働き方を模索し、常に成長を求める方にとって、Another worksは最適な環境です。ぜひご応募ください。

ライター:前嶋 翠(まえじま みどり)

COBOLが終わろうとする時代にプログラマのキャリアをスタートし、主にJavaエンジニアとして経験を積みました。フリーランスエンジニアとして活動していたとき、リーマンショックが起こったことをきっかけに家庭に入りました。出産を経て在宅でできる仕事として、ライターに。ITエンジニア経験のあるライターとして、IT業界のあれこれを皆さまにわかりやすくお伝えしていきます。