「ITコンサルって華やかに見えるけど、実はしんどいって聞いたことがある」そんな不安を感じて、この記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

ITコンサルタントは、企業のIT戦略から課題解決までを担う専門職であり、プロジェクトの中核を担う重要な存在です。一方で、「激務すぎる」「プレッシャーが強い」「提案が通らない」などの声がSNSや口コミでも見られ、「やめとけ」と言われることも少なくありません。

この記事では、ITコンサルが「やめとけ」と言われる具体的な理由を整理しながら、実際にどんな働き方なのか、どんな人が向いているのかを客観的に解説します。「向いているか・続けられるか」を冷静に判断するための材料として、ぜひ最後までご覧ください。

ITコンサルは「やめとけ」といわれる理由①地味な仕事も多い

ITコンサルタントと聞くと、戦略的な提案や高度な分析など“華やかな仕事”をイメージしがちですが、実際には地味で根気のいる作業も多く存在します。現場との調整や資料作成、進捗確認など、コンサルタントとして信頼を得るための地道な仕事も避けて通れません。

初対面のクライアントから本音を引き出し、通るか分からない提案を作り、動き出したプロジェクトの火消しに追われる。その繰り返しに疲れて、「もう無理」「なんでこの仕事選んだんだろう」と感じている人も。

「やめとけ」と言われるのは、派手なイメージと裏腹に、仕事内容の9割が泥臭いからです。ここでは、実際の業務を3つの流れに分けて紹介します。

ヒアリング:問題を聞くだけじゃない、空気を読む仕事

クライアントの要望をただ聞き取るだけでなく、「本当に困っていることは何か?」を深掘りしなければなりません。

表向きの課題と、実際に起きているボトルネックが違うことは日常茶飯事です。

ヒアリングは、信頼される相談相手として認識してもらうところから始まり、地味で時間のかかる仕事です。ここでつまずくと、そもそも案件が進みません。

| 課題理解 | クライアントが抱えている課題の本質を理解し、解決すべきポイントを明確にする。 |

| ニーズの把握 | クライアントが求める解決策やシステム機能を具体的に理解する。 |

| 関係性の構築・深耕 | クライアントとの信頼関係を築き、円滑なコミュニケーションを図る。 |

最初に必要なのは技術ではなく、聞く力と察する力。雑談の中から温度感を読み取り、沈黙の意図をつかみ、本音を引き出すようなコミュニケーションが求められます。

提案:どれだけ考えても、通らないことがある

ヒアリングから得た情報をもとに、クライアントの課題に対する提案を作っていきます。市場や業界動向、システムの選定、費用対効果まで調べ、練り上げた提案。けれど、それが採用されるとは限りません。

- 予算が合わない

- タイミングが悪い

- 現場の反発がある

- 社内調整が進まない

「いい提案なんだけどね」と言われて終わることもあります。時間をかけたのに成果に繋がらない。その繰り返しに、報われなさを感じる人も少なくありません。この感覚は、提案型の職種であるITコンサルにおいて避けがたいストレス要因のひとつです。

実行フェーズ:マネジメントを任されるケースもある

案件によっては、ITコンサルタントがPMやPMOのようにプロジェクトの実行段階に関わることもあります。とくに中小規模の現場や、クライアント側にプロマネ機能がない場合、ベンダーとのやりとりや進捗調整を任されるケースも少なくありません。

プロジェクトは常にスケジュールとの勝負。社内のリソースが足りない、開発ベンダーとのやり取りが難航する、クライアント側の合意形成が進まない。進捗が止まり、遅れ、巻き返しを求められる。

ときには、担当者が交代し、関係がゼロからやり直しになることもあります。提案したときの熱量が薄れていく中で、現場を回し、周囲を動かす。気づけば「自分は何屋なんだろう」と感じることもあるかもしれません。

【ITコンサルタントの代表的なマネジメント業務】

| チーム編成・運営 | プロジェクトの目的に合致したメンバーでチームを編成し、チームメンバーのモチベーション向上とパフォーマンス向上を図る。 |

| スケジュール管理 | プロジェクトスケジュールを策定し、進捗状況を管理する。 |

| リスク管理 | プロジェクトにおけるリスクは何かを考え、特定し、適切な対策を講じる。 |

| 予算管理 | プロジェクト予算を策定・管理し、適切に予算が消化されているか常に管理する。 |

| 品質管理 | 成果物の品質を管理する。 |

| コミュニケーション | クライアント、チームメンバー、関係者とのコミュニケーションを円滑にする。 |

ITコンサルタントはやめとけと言われる理由②ハードな働き方になりやすい

ITコンサルタントという仕事は、プロジェクト単位で動くという性質上、働き方が安定しにくい側面があります。

とくに忙しい時期の残業時間やプレッシャーの強さは、他職種と比較しても負担が大きく、それが「やめとけ」と言われる大きな要因になっています。

メリハリがあるどころか、忙しさと不規則さに追い込まれるような働き方が続くことも多くあります。

長時間労働は珍しくなく、激務になりやすい

ITコンサルタントの仕事は、プロジェクトごとに動くスタイルなので、どうしても納期に追われがちです。進行中にトラブルがあっても「とにかく終わらせなきゃいけない」という状況になりやすく、残業や休日出勤が続くことも珍しくありません。

さらに、業界自体が日々進化しているので、新しい技術や知識をキャッチアップし続ける必要があります。仕事が終わっても勉強…という毎日に、疲れを感じる人も多いです。

そしてもう一つのハードさが、クライアントとのやりとり。表面的な要望をそのまま受け入れるだけではうまくいかないため、課題の本質を探りながら提案を練り直す必要があります。うまく伝わらなかったり、何度も話し合いが必要になったりすると、それだけで消耗してしまうことも。

こうした積み重ねが、「ITコンサルはやめとけ」と言われる理由になっているのかもしれません。

地道な業務が多い

ITコンサルタントというと、華やかでスマートな仕事をイメージされがちですが、実際にはコツコツと積み重ねる地道な作業も多くあります。

たとえば、クライアントとの打ち合わせ内容をもとに要件を整理し、丁寧に設計を詰めていく作業。あるいは、開発やテストの過程で、小さなミスも見逃さず、根気よく検証と修正を繰り返す工程。提案書や報告書などのドキュメント作成も、正確さとわかりやすさが求められるため、意外と時間がかかります。

「もっと戦略的な仕事ができると思っていたのに…」とギャップを感じる人も少なくなく、こうした地味な作業の積み重ねにストレスを感じてしまうことも。「やめとけ」と言われる理由のひとつは、こうした見えにくい業務の多さにあるのかもしれません。

結果を求められる

ITコンサルタントは、成果を出すことが求められる仕事です。クライアントの課題を解決するために動く立場なので、「やったかどうか」ではなく「どう結果を出したか」で評価されます。

たとえば、限られた予算やタイトなスケジュールの中で、システムをきちんと納品する。課題を的確に把握し、現実的かつ効果的な提案を出す。導入後の運用がスムーズにまわるようにサポートする──といったことが日常的に求められます。

そのうえ、期待通りの成果が出なければ、クレームを受けたり、関係性が悪くなったりすることもあります。プレッシャーの強さや緊張感に、疲れてしまう人も少なくありません。

結果を出し続けることに自信がない、または「もっと余裕のある環境で働きたい」と考える人にとっては、正直きつい仕事です。こうした背景が、「やめとけ」と言われる理由につながっているのでしょう。

クライアントの要望に応えなければいけない

ITコンサルタントの仕事は、基本的にクライアントの「困っていること」を解決するのが役割です。そのため、要望にどう応えるかが常に問われます。

とくにITコンサルは経営層と関わることも多く、求められる視点も専門性もかなり高め。プレッシャーを感じやすいポジションです。提案が通らなかったり、期待した成果に届かなかったりすると、「それで終わり」とはいかず、追加対応や信頼関係の立て直しが必要になることもあります。

しかも、クライアントの言う「要望」が、実際の課題とズレていることも少なくありません。そのズレを丁寧にほぐして、納得のいく形に落とし込むまでには、時間も根気もかかります。

「言われたことをそのままやればいい」という姿勢では務まりません。常に“期待の一歩先”を読んで動かなければならない仕事だからこそ、疲弊してしまう人もいます。

提案した内容が採用されるとは限らない

ITコンサルタントの仕事は、クライアントに対して課題解決の提案を行うことです。ただし、どれだけ準備しても、提案がそのまま採用されるとは限りません。

たとえば、内容に問題がなくても「予算が合わない」「社内調整が難しい」などの理由で見送られることがあります。コンサルタントとしては納得できない場合でも、相手の事情を汲まなければならず、悔しさが残る場面も多いでしょう。

一生懸命に考え抜いた提案が通らないことが続くと、モチベーションが下がってしまったり、「このままでいいのか」と将来に不安を感じたりする人もいます。

成果が見えづらく、努力が報われにくい。そんな一面があるからこそ、「やめとけ」と言われることもあるのです。

常に最新情報を収集する必要がある

IT業界は変化が激しく、新しい技術やツールが次々と登場します。そんな中で働くITコンサルタントには、日々の業務とは別に「キャッチアップ」の習慣が求められます。

トレンドや技術の移り変わりを追い、必要があれば知識を深め、クライアントにとって最適な提案に落とし込む。その繰り返しです。本を読んだり、セミナーに参加したり、実際に手を動かして試してみたりと、インプットには時間もエネルギーもかかります。

しかも「最新情報を知っているだけ」では不十分で、どう業務に活かすかまで考える必要があります。その分、プライベートの時間が削られたり、仕事の合間にも頭を切り替え続ける必要が出てきたりと、負担が大きくなりがちです。

成長意欲がある人にとっては刺激的な環境かもしれませんが、「学び続けるのが当然」という前提に、プレッシャーを感じてしまう人も少なくありません。

ITコンサルタントの魅力・メリット

このように、ITコンサルタントの仕事は大変なことも多く、業務内容や報酬にやりがいを見いだせない人からは「やめとけ」といわれることもあります。しかし、ITコンサルタントの仕事には魅力やメリットも多くあります。

ここでは、ITコンサルタントの魅力やメリットについて解説します。

平均年収が高い

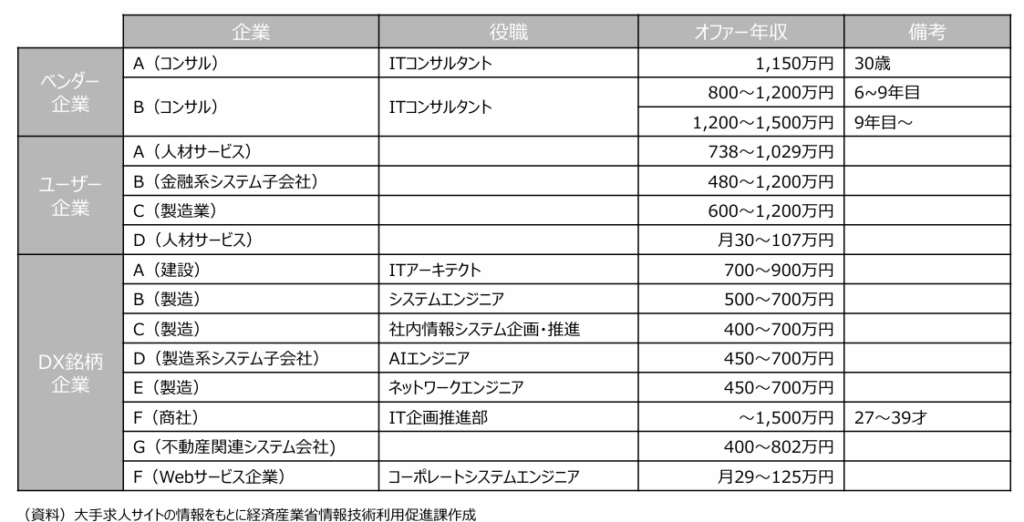

引用:経済産業省(第1回 デジタル時代の人材政策に関する検討会・参考資料1・我が国におけるIT人材の動向)

経済産業省の「我が国におけるIT人材の動向」のなかで、大手求人サイトの情報をもとに作られた報酬傾向の表では、ITコンサルタントのオファー年収は6~9年目で800~1200万円、9年目以降1200~1500万円となっています。これは、すべての職業の平均年収と比べて高く、IT関連産業の中でもトップクラスの高収入といえます。

ITコンサルタントの年収が高い理由は、情報システムやネットワーク、プログラミングなど、ITに関する高度な専門知識とスキルを必要とされることがあります。またエンジニア不足が叫ばれるなか、専門知識やスキルを兼ねそろえた人材はさらに希少であり、ITコンサルタントの年収は高くなっています。

実際に社内SE転職ナビの求人でも、ITコンサルタントの求人では年収が高い傾向にあり、年収1,000万円以上の求人も80件以上表示されています。(2025年6月時点)高年収のポジションを経験することで、将来的には事業責任者や経営層へのステップアップも視野に入ります。

また、ITや業務知識に加えて「課題解決力」や「提案力」が身につくため、転職市場でも重宝されるスキルセットを構築できます。コンサルタントとして経験を積んだ後は、社内SEや事業会社のIT戦略ポジションに転向する人も多くいます。

達成感・やりがいを感じやすい

ITコンサルタントは、クライアントの課題解決に向けて提案を行い、プロジェクトを実行することで、大きな達成感とやりがいを感じられる仕事です。

加えて、ITコンサルタントは、クライアントの経営課題やITシステムに関する課題を解決することで、クライアントの業績向上や効率化に貢献することができます。とくに大規模なプロジェクトであれば、社会に与える影響のインパクトは大きく、社会的貢献の実感を得やすいでしょう。

また、常に新しいことに挑戦できる仕事であることからも、大きな達成感とやりがいを感じることができます。

ビジネススキルが磨かれ、市場価値の高い人材へと成長できる

ITコンサルタントは、単なる技術提供にとどまらず、クライアントの業務や組織の構造にまで踏み込んで課題を解決していく仕事です。

論理的思考やプレゼン力、調整力などのビジネススキルが実践の中で鍛えられ、業界や経営に関する理解も自然と深まっていきます。上流工程に携わる経験を積むことで、どこでも通用する思考力や仕事の型が身につき、キャリアの可能性も大きく広がります。

市場価値の高い専門職であるITコンサルは、将来的に経営コンサルや事業会社の幹部職、マネージャー職への展開など、多様なキャリアパスが期待できる職種です。

多様な業界・テーマに携われる

ITコンサルタントの仕事は、常に簡単ではありません。要件が曖昧なまま始まるプロジェクト、ステークホルダーの利害調整、予想外の仕様変更。ときには「本当に終わるのか」と思うような混沌に立ち向かうこともあります。

だからこそ、無事にプロジェクトを完了し、クライアントの業務が目に見えて改善された瞬間には、強い達成感を得られます。「あの提案があったから社内の混乱が収まった」「導入したシステムで残業が激減した」など、成果が現場に直結することも多く、自分の介在価値を実感しやすいのも特徴です。

チームやクライアントと一緒に困難を乗り越える中で、「この仕事をやっていてよかった」と思える瞬間に出会える。それが、ITコンサルタントの醍醐味のひとつです。

成長を実感しやすい

ITコンサルタントとして働く中では、毎回異なる業界・企業の課題に向き合うことになります。そのたびに新しい技術や業務知識が求められ、日々キャッチアップと実践の繰り返しです。

最初は戸惑いながら調べていた専門用語やフレームワークも、いつの間にか使いこなせるようになり、気づけば後輩にアドバイスできる立場になっている。そんなふうに、積み重ねた経験が目に見える形で自信につながっていきます。

また、経営層との対話を通じてビジネス視点が磨かれたり、プロジェクト全体を俯瞰する力が養われるなど、「エンジニア+α」のスキルが自然と身についていく環境でもあります。変化が早く、難易度も高い分、成長を実感しやすい職種といえるでしょう。

企業の経営に関われる

ITコンサルタントは、クライアント企業の経営戦略の策定に携わることがあります。具体的には、事業戦略、IT戦略、組織戦略などを策定するための提案を行います。

業界や事業によっては、経営戦略の策定においてITの知見や課題解決力が必須とされる企業も多いでしょう。ITコンサルタントは、経営に関する専門知識と豊富な経験を活かして、クライアント企業の成長に貢献することができます。

ITコンサルタントの将来性

ITコンサルタントは、今後も高い将来性が見込まれる職種です。企業のDX推進や業務改革に対するニーズは年々強まっており、それに伴いITコンサルへの期待も高まっています。特に、クライアントごとに異なる課題を深く理解し、最適な解決策を提案する力は、単なる技術職には代えがたいものです。

近年はAIや自動化技術が急速に進化していますが、課題の本質を見極め、人と対話しながら方針を固めていくといった業務は、人間ならではの知見と判断力が必要です。技術の進化を受け入れつつ、それを現場でどう活かすかを設計・調整できるITコンサルは、むしろ今後さらに価値が高まっていくでしょう。

市場価値の高さに加えて、事業会社や経営ポジションへのキャリア展開も期待できるため、ITコンサルタントは将来性のあるキャリアを描きたい人にとって、有力な選択肢といえます。

実際どうなの?ITコンサルの「しんどい声」としてよく挙がるポイント

SNSや口コミを見ていると、「ITコンサルになって感じたギャップ」に言及する声が目立ちます。とくに以下のような点で、理想と現実のズレを感じたという意見が多く見られます。

想像以上に体力勝負だった

資料作成や調整業務が思ったより多く、華やかな提案や会議ばかりではありません。納期前の追い込みやスケジュール変更にも対応する必要があり、毎日のように疲弊していたという声も。

「賢さ」だけで乗り切れない場面が多い

ロジカルに説明すれば納得してもらえる、と思っていたけれど、実際には関係性や根回し、空気を読む力が求められる場面が多く、「知識」だけでは対応しきれないと痛感した、という人もいます。

自由な裁量より、調整役に回ることが多い

コンサルタントという響きから、「自分の考えを提案できる仕事」という印象を持っていたものの、実際には社内外の調整や制約に縛られ、思い通りに進められないストレスが大きいと感じる人もいます。

勉強が前提だと分かっていても、つらい

最新の技術や業界動向をキャッチアップし続ける必要があるのは分かっていた。でも「終わりがない」「ずっと学んでいても足りない」と感じて、気が休まらなかったという声も見られます。

ITコンサルが向いている人の特徴~続けられる人の共通点とは?

ITコンサルタントはやりがいのある仕事ですが、常に高い成果が求められる環境であることも事実です。そんな中でも長く活躍し続けている人には、いくつかの共通点があります。

自分の頭で考えて動ける人

ITコンサルの現場では、「誰かが正解を教えてくれる」ことはほとんどありません。クライアント自身も課題を明確に言語化できていないことが多く、ヒアリングを重ねる中で「本質的な問題は別のところにある」と気づくこともよくあります。

そうした場面で、言われたことだけをこなすのではなく、「本当にこの仕様でいいのか?」「根本の業務フローから見直すべきではないか?」といった視点で考え、先回りして動ける人は重宝されます。

たとえば、表面的には「新しいシステムが必要」と言われていた案件で、業務そのものを見直した結果、システム導入自体が不要になった。そんな事例も珍しくありません。そうした本質的な提案ができる人こそ、クライアントから「またお願いしたい」と信頼され、結果的に自身のキャリアの広がりにもつながっていきます。

変化を前向きに楽しめる人

ITコンサルの仕事には、想定外の変化がつきものです。技術トレンドの移り変わりはもちろん、クライアントの経営判断や組織変更によって、プロジェクトの方針が急に変わることもあります。仕様が確定したと思った矢先に「上層部の意向で白紙に戻る」といったことも、珍しくありません。

そんな中でも、「また新しいことにチャレンジできる」「今のやり方が最適か見直すチャンス」とポジティブに捉え、柔軟に対応できる人は、ITコンサルに向いています。変化をストレスではなく、自分の成長機会として受け止められる姿勢があれば、困難な局面でも前向きに進めるはずです。

実際、変化の多い環境に身を置くことで、常に思考のアップデートが求められ、それが自分の引き出しの多さにもつながっていきます。「変化を面倒だと思うか、面白いと思えるか」が、キャリアの充実度を左右する仕事です。

地道な調整や対話を厭わない人

ITコンサルの現場では、どれだけ優れた提案をしても、クライアントや現場の担当者と細かなすり合わせを何度も重ねる必要があります。「この機能、実際に現場で使えるのか?」「運用負荷は増えないか?」といった現実的な視点にも耳を傾けながら、地に足のついた施策に落とし込む粘り強さが求められます。

派手なプレゼンや提案だけでなく、地味で時間のかかるやりとりも厭わずに向き合える人は、ITコンサルに向いています。

プレッシャーを適切に処理できる人

ITコンサルは、クライアントの期待に応える責任の大きな仕事です。経営層と直接やりとりすることも多く、限られた時間や予算の中で成果を出すことが求められます。プロジェクトが遅れたり、想定外の課題が発生した場合には、厳しい視線やプレッシャーにさらされる場面もあるでしょう。

そうした状況でも冷静に優先順位を判断し、必要なことに集中して対処できる人は、ITコンサルの仕事を安定して続けられます。完璧を目指すのではなく、「今やるべきことにフォーカスする」「一人で抱え込まず、周囲と連携する」など、プレッシャーと上手に付き合う工夫ができる人ほど、現場で信頼されやすい傾向があります。

ITコンサルタントが向いていない人の特徴

ここからは、ITコンサルタントが向いていない人の特徴について解説します。

柔軟性・適応力が高くはない

ITコンサルタントに向いていない人の特徴として、柔軟性・適応力が高くはないことが挙げられます。

IT業界は新しい技術やトレンドが次々と出現するため、常に最新の情報を把握し、変化に適応することが求められます。変化を嫌い、現状維持を好む人は、ITコンサルタントの仕事には向いていないでしょう。

ITコンサルタントは固定観念にとらわれず、柔軟に考え、状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。決まったやり方に固執し、新しい方法を受け入れられない人は、ITコンサルタントの仕事に向いていません。仕事に就いたとしても、自身の志向と業務内容のギャップに苦しむことになる恐れがあります。

論理的思考が苦手

ITコンサルタントは、クライアントの課題を分析し、論理的に思考して解決策を導き出すことが重要な仕事です。そのため、論理的思考力が苦手な人も、ITコンサルタントの仕事には向いていないと言えます。

論理的思考力が苦手な人は、問題を整理し、本質を見抜くことができず、適切な解決策を導き出すことが難しくなります。クライアントの課題を解決するためには、様々な施策を同時に進めることもあるでしょう。本質的な課題に沿って論理的に優先順位を付け、一つずつ解決してく力が求められます。

自分のペースで仕事をしたい

自分のペースで仕事をしたいと考えている方は、ITコンサルタントに向いていないと言えます。

ITコンサルタントは、クライアントのスケジュールに合わせて動くことが求められますし、納期に追われることもあります。時にはプロジェクトの進行状況に応じてスピーディーに対応する必要があり、自分のペースでゆっくりと仕事を進めることはできません。

またチームメンバーや他の関係者との協働が必要であり、それぞれのスケジュールや進捗に合わせて動く必要があります。

安定した仕事であることが重要である

ITコンサルタントが向いていない人の特徴として、仕事の安定性を重視することが挙げられます。

ITコンサルタントとして働く上では、プロジェクトごとに内容やクライアントが変わり、業務の範囲や条件も異なります。これにより、仕事の内容が安定しないことが多く、安定したルーチンワークを好む人にとってはストレスの原因となります。

またITコンサルタントは、プロジェクトの成功や失敗、クライアントの満足度に大きく依存するため、常に高いパフォーマンスが求められます。安定した環境で働きたい人には、このような不確実性がプレッシャーとなります。

ITコンサルタントで成功するための5つのスキル

ITコンサルとして長く活躍するには、業務知識や技術力だけでは不十分です。ここでは、現場で本当に求められるスキルを5つに絞って紹介します。

常に学び続ける力

ITコンサルタントは、業界やテクノロジーの変化に常に対応していく必要があります。たとえば、同じ「販売管理の効率化」というテーマでも、製造業と小売業とでは求められるシステムの要件や現場の運用がまったく異なります。また、スタートアップと上場企業とでは、重視されるスピード感やセキュリティ要件も違ってきます。

こうした違いを理解し、クライアントに最適な解決策を提示するには、日頃から業界動向やITトレンドに対してアンテナを張り続ける姿勢が欠かせません。現場で信頼されるITコンサルほど、学びを止めず、自らの引き出しを増やし続けています。

論理的思考

ITコンサルタントは、複雑な課題や利害関係者の多いプロジェクトに向き合うことが日常です。現場ヒアリングやデータ分析から得られる情報は断片的であることも多く、そこから本質的な課題を抽出し、筋道立てて整理する力が求められます。

「この施策がなぜ必要なのか」「選択肢の中でなぜこれを選ぶのか」といった思考の根拠を、構造的に組み立て、誰にでも伝わる言葉で説明できること。それが、単なる分析者ではなく、信頼されるコンサルタントであることの証です。

課題発見力

クライアントから提示された要望が、必ずしも本当の課題とは限りません。「システムを新しくしたい」という相談の裏に、組織間の連携不足や運用プロセスの形骸化といった構造的な問題が潜んでいるケースも多くあります。

ITコンサルタントに求められるのは、言われたことをそのまま受け取るのではなく、現場の声や業務フロー、定量データなどを多角的に検証し、「本質的に変えるべきは何か?」を見抜く視点です。課題の定義が正しくなければ、どれだけ立派な提案も意味を持ちません。

ファシリテーション力

ITコンサルの現場では、プロジェクトの成否は“合意形成力”にかかっていると言っても過言ではありません。経営層、現場、情シス、ベンダーなど、立場も利害も異なる関係者をひとつの方向に導くためには、単に議論を回すだけでなく、論点の整理、温度差の調整、論理と感情のバランス感覚など、総合的なファシリテーション力が必要です。

「話しやすい空気をつくる」「建設的な対立を恐れない」「意見を引き出して整理する」。これらは、成果物そのもの以上にプロジェクトを支える大切な技術です。

プレゼンテーション力

課題を定義し、打ち手を設計し、リスクを想定したとしても、それが相手に伝わらなければ、プロジェクトは前に進みません。ITコンサルタントには、論理だけでなく、相手の温度感や背景をくんだ“伝える力”が求められます。

「仕様を説明する」のではなく、「納得して動いてもらう」ための設計ができているか。経営層には経営的視点で、現場には業務影響のリアルで、同じ提案でも伝え方は変わります。資料の見せ方、話す順番、言葉の選び方。プレゼンは「動かす」ためのスキルです。

社内SEの求人なら社内SE転職ナビ

ITコンサルタントとして経験を積んできた方、またはこれから目指す方にとって、「自分のスキルがどんなキャリアに活かせるのか」「この働き方を続けるべきか」と迷うこともあるかもしれません。そんなときは、専任エージェントがサポートする社内SE転職ナビを活用してみませんか?

IT職種に特化したキャリア支援を行う私たちは、コンサル経験を活かせる社内SEや情報システム部門の求人も多数ご紹介可能です。年収アップや働き方改善など、あなたの希望に合わせた選択肢をご提案します。まずは情報収集からでもOK。専任エージェントとの面談で、将来の可能性を一緒に広げてみませんか?

まとめ

ITコンサルタントは、激務やプレッシャーといった厳しい側面がある一方で、高年収や成長実感、やりがいを得られる魅力的な職種でもあります。「やめとけ」と言われる背景には、仕事の負荷や適性の問題もありますが、すべての人に当てはまるわけではありません。

大切なのは、周囲の意見やイメージに振り回されるのではなく、自分の性格や価値観、将来像に照らしてキャリアを考えることです。向き・不向きを正しく理解し、自分にとって無理なく続けられる働き方かどうかを見極めましょう。

ITコンサルとして続けるか、別の選択肢に進むかを判断するうえでも、情報収集と対話がヒントになります。焦らず、じっくり考えることが、後悔のないキャリア選びにつながります。